Julian Bell

Vija Celmins in der Fondation Beyeler

15.06.25 15:26 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die traumatisierende Flucht vor der Roten Armee mit Eltern und Schwester aus der lettischen Heimat in das schon schwer zerstörte Deutschland im Jahr 1944 blieb stets präsent,

.

1968, nachdem sie den «Brennenden Mann» vollendet hatte, hörte Vija Celmins auf zu malen. «Ich kam zu dem Schluss, dass Farbe wirklich widerwärtig war, sie war zu räumlich, zu brutal, zu sehr Ausdruck ihrer selbst.» Das Statement, so ungewöhnlich es tönen mag, ist im Kunstbetrieb keine Seltenheit. Bis heute geniesst Schwarzweiss-Fotografie höchste Reputation. Und Ähnliches gilt für Filme. Der gefeierte britische Künstler und Filmemacher Steve McQueen begründete seine frühen schwarzweissen (und stummen) Videoarbeiten jüngst in einem Interview ähnlich wie Celmins: «Farbe hatte ich damals als etwas empfunden, das ablenkt.»

In den späten 1970er-Jahren entstanden in New Mexico mehrere Installationen mit Steinen, welche die Künstlerin bei ihren Spaziergängen sammelte. «To fix the Image in memory» nannte sie die Arbeit, die sie fünf Jahre lang beschäftigte. Sie bestand aus elf gefundenen Steinen und elf Bronzeabgüssen, die sie so mit Acrylfarbe bemalte, dass die Kopien von den Originalen nicht zu unterscheiden sind. Ähnliche Arbeiten

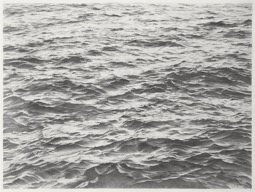

Kurz vor der Jahrtausendwende entdeckte die Künstlerin das Spinnennetz als neues Motiv. Auch in diesen Zeichnungen und Gemälden benützte Celmins Fotografien als Vorlagen. «Vielleicht», erklärte sie, «erfühlt die Spinne mir gewissermassen die Rückkehr zur Linie.» Auch in den skulpturalen Arbeiten der letzten Jahre dominiert die Linie. «Cane» (Stock) nannte sie 2023 einen fast mannshohen, dornenbesetzten nach der Natur bemalten Stab aus Bronzeguss. Erinnert er – die Schreibtafeln nähren die Vermutung – an den

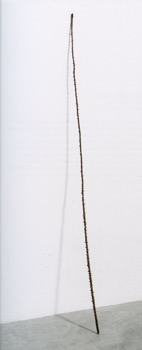

Als eine Linie lässt sich auch das Seil verstehen, das – aus Stahl gefertigt und bemalt – vom Boden aufsteigt. Celmins nannte die eindrückliche Skulptur von 2021, die den letzten und grössten Saal der Ausstellung dominiert, «Ladder». Wird uns da der indische Seiltrick ohne Kletterer vorgeführt oder sehen wir eine Art Himmelsleiter? Dank ihrem biblischen Ursprung als Jakobsleiter mit den auf- und absteigenden Engeln ist die Himmelsleiter metaphorisch definitiv im Vorteil. Sie verbindet den irdischen Boden der

Ganz am Ende des Rundgangs führt ein kleiner Korridor in einen abgedunkelten Raum, in dem ein halbstündiger Film zu sehen ist, den Ila Bêka and Louise Lemoine eigens für die Ausstellung gedreht haben. Das berührende Porträt zeigt, wie Vija Celmins lebt, denkt und arbeitet, und kommt der Künstlerin sehr nah, zumal sie mehrmals erwähnt, dass sie eigentlich sehr reserviert und verschlossen sei. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Film zum Abschluss des Rundgangs anzusehen. Er lässt uns besser verstehen, was die Künstlerin meint, wenn sie erklärt, sie habe sich «schon immer für völlig unmögliche Bilder interessiert. Dinge, die expoldieren, Dinge, die in einem Atemzug verschwinden. Dinge wie der Himmel, der eigentlich nicht existiert. Ein Ding wie den Himmel gibt es nicht. Er ist wie ein völlig … wer weiss, was es ist.»

Zur Ausstellung erschien, wie vom Büchermacher Teo Schifferli zu erwarten ist, ein sehr schön gestalteter Katalog. Einen besonderen Wert erhält die Publikation durch die Texte. Statt wie üblich nur kunsthistorisch versierte Autorinnen und Autoren kommen auch Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die einzelne Werke ihrer Kollegin Celmins kommentieren, darunter Marlene Dumas, Robert Gober und Glenn Ligon.

Vischer, T. und Lingwood, J. (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Vija Celmins. Texte von Julian Bell, Jimena Canales, Teju Cole, Rachel Cusk, Marlene Dumas, Katie Farris, Robert Gober, Ilya Kaminsky, Glenn Ligon, James Lingwood, Andrew Winer. Riehen/Berlin 2025 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag). 208 Seiten, CHF 62.50, € 58.00.

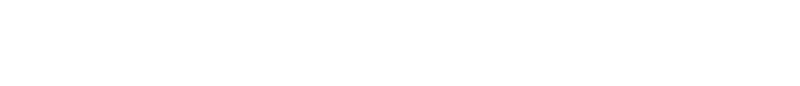

Illustrationen von oben nach unten: Porträt Vija Celmins (Still aus dem erwähnten Film). «Burning Man» (1968), Kravis Collection, © Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Ron Amstutz. «Time Magazine Cover» (1965) © Privatsammlung, Courtesy Hauser & Wirth. «Blackboard Tableau #1» (2007-2010), San Francisco Mueum of Modern Art (Foto aus der Ausstellung, © Jürg Bürgi, 2025). «Untitled (Big Sea #2)» (1969) Privatsammlung, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery. «Untitled (Coma Berenices #4)» (1973), UBS Art Collection, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery. «To Fix the Image in Memory I-XI» (1977-1982), the Museum of Modern Art, New York, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Digital Image, the Museum of Modern Art, New York/Scala, Florenz.«Cane» (2023), Pinault Collection, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Aaron Wax (Scan aus dem Katalog). «Ladder» (2021/22), Glenstone Museum, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Aaron Wax (Scan aus dem Katalog).