Vija Celmins in der Fondation Beyeler

15.06.25 15:26 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die traumatisierende Flucht vor der Roten Armee mit Eltern und Schwester aus der lettischen Heimat in das schon schwer zerstörte Deutschland im Jahr 1944 blieb stets präsent,

.

1968, nachdem sie den «Brennenden Mann» vollendet hatte, hörte Vija Celmins auf zu malen. «Ich kam zu dem Schluss, dass Farbe wirklich widerwärtig war, sie war zu räumlich, zu brutal, zu sehr Ausdruck ihrer selbst.» Das Statement, so ungewöhnlich es tönen mag, ist im Kunstbetrieb keine Seltenheit. Bis heute geniesst Schwarzweiss-Fotografie höchste Reputation. Und Ähnliches gilt für Filme. Der gefeierte britische Künstler und Filmemacher Steve McQueen begründete seine frühen schwarzweissen (und stummen) Videoarbeiten jüngst in einem Interview ähnlich wie Celmins: «Farbe hatte ich damals als etwas empfunden, das ablenkt.»

In den späten 1970er-Jahren entstanden in New Mexico mehrere Installationen mit Steinen, welche die Künstlerin bei ihren Spaziergängen sammelte. «To fix the Image in memory» nannte sie die Arbeit, die sie fünf Jahre lang beschäftigte. Sie bestand aus elf gefundenen Steinen und elf Bronzeabgüssen, die sie so mit Acrylfarbe bemalte, dass die Kopien von den Originalen nicht zu unterscheiden sind. Ähnliche Arbeiten

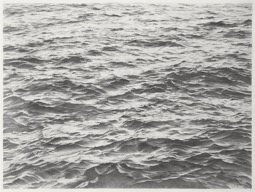

Kurz vor der Jahrtausendwende entdeckte die Künstlerin das Spinnennetz als neues Motiv. Auch in diesen Zeichnungen und Gemälden benützte Celmins Fotografien als Vorlagen. «Vielleicht», erklärte sie, «erfühlt die Spinne mir gewissermassen die Rückkehr zur Linie.» Auch in den skulpturalen Arbeiten der letzten Jahre dominiert die Linie. «Cane» (Stock) nannte sie 2023 einen fast mannshohen, dornenbesetzten nach der Natur bemalten Stab aus Bronzeguss. Erinnert er – die Schreibtafeln nähren die Vermutung – an den

Als eine Linie lässt sich auch das Seil verstehen, das – aus Stahl gefertigt und bemalt – vom Boden aufsteigt. Celmins nannte die eindrückliche Skulptur von 2021, die den letzten und grössten Saal der Ausstellung dominiert, «Ladder». Wird uns da der indische Seiltrick ohne Kletterer vorgeführt oder sehen wir eine Art Himmelsleiter? Dank ihrem biblischen Ursprung als Jakobsleiter mit den auf- und absteigenden Engeln ist die Himmelsleiter metaphorisch definitiv im Vorteil. Sie verbindet den irdischen Boden der

Ganz am Ende des Rundgangs führt ein kleiner Korridor in einen abgedunkelten Raum, in dem ein halbstündiger Film zu sehen ist, den Ila Bêka and Louise Lemoine eigens für die Ausstellung gedreht haben. Das berührende Porträt zeigt, wie Vija Celmins lebt, denkt und arbeitet, und kommt der Künstlerin sehr nah, zumal sie mehrmals erwähnt, dass sie eigentlich sehr reserviert und verschlossen sei. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Film zum Abschluss des Rundgangs anzusehen. Er lässt uns besser verstehen, was die Künstlerin meint, wenn sie erklärt, sie habe sich «schon immer für völlig unmögliche Bilder interessiert. Dinge, die expoldieren, Dinge, die in einem Atemzug verschwinden. Dinge wie der Himmel, der eigentlich nicht existiert. Ein Ding wie den Himmel gibt es nicht. Er ist wie ein völlig … wer weiss, was es ist.»

Zur Ausstellung erschien, wie vom Büchermacher Teo Schifferli zu erwarten ist, ein sehr schön gestalteter Katalog. Einen besonderen Wert erhält die Publikation durch die Texte. Statt wie üblich nur kunsthistorisch versierte Autorinnen und Autoren kommen auch Künstlerinnen und Künstler zu Wort, die einzelne Werke ihrer Kollegin Celmins kommentieren, darunter Marlene Dumas, Robert Gober und Glenn Ligon.

Vischer, T. und Lingwood, J. (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Vija Celmins. Texte von Julian Bell, Jimena Canales, Teju Cole, Rachel Cusk, Marlene Dumas, Katie Farris, Robert Gober, Ilya Kaminsky, Glenn Ligon, James Lingwood, Andrew Winer. Riehen/Berlin 2025 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag). 208 Seiten, CHF 62.50, € 58.00.

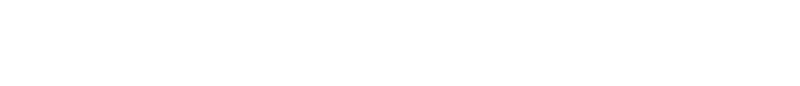

Illustrationen von oben nach unten: Porträt Vija Celmins (Still aus dem erwähnten Film). «Burning Man» (1968), Kravis Collection, © Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Ron Amstutz. «Time Magazine Cover» (1965) © Privatsammlung, Courtesy Hauser & Wirth. «Blackboard Tableau #1» (2007-2010), San Francisco Mueum of Modern Art (Foto aus der Ausstellung, © Jürg Bürgi, 2025). «Untitled (Big Sea #2)» (1969) Privatsammlung, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery. «Untitled (Coma Berenices #4)» (1973), UBS Art Collection, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery. «To Fix the Image in Memory I-XI» (1977-1982), the Museum of Modern Art, New York, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Digital Image, the Museum of Modern Art, New York/Scala, Florenz.«Cane» (2023), Pinault Collection, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Aaron Wax (Scan aus dem Katalog). «Ladder» (2021/22), Glenstone Museum, © Vija Celmins, Courtesy Matthew Marks Gallery, Foto: Aaron Wax (Scan aus dem Katalog).

Julian Charrières «Midnight Zone» im Museum Tinguely

10.06.25 20:51 Abgelegt in:Kunst und Kultur

So eindrücklich sich die zusammen mit dem Kunstmuseum Wolfsburg aufwändig inszenierte Schau präsentiert, so schwierig ist es heraiuszufinden, wo sie die Grenze zwischen künstlerischer Inspiration und Natur- und Umweltbeobachtung zieht. Unbestritten ist die Absicht, das Publikum auf die Bedrohung der Meere durch menschliche Fehlverhalten hinzuweisen.

Zur Ausstellung erschien ein Katalog «Julian Charrière. Midnight Zone» mit Aufsätzen von sachkundigen Autorinnen und Autoren (Stacy Alaimo, Geraldine Kirrihi Barlow, Andreas Beitin, Patricia Bondesson Kavanagh, Rachel Carson, Susan Casey, Peter H. Gleick, Peter Godfrey-Smith, Amorina Kingdon, Helen M. Rozwadowski, Sara A. Rich, Roland Wetzel), die in ihren Beiträgen wissenschaftliche und künstlerische Aspekte zum Thema Wasser bearbeiten.

Beitin, A. und Wetzel, R. (Hrsg.): Julian Charrière. Midnight Zone. Köln, 2025 (Verlag der Buchhandlung Walter König), 272 Seiten, €49.00

Illustrationen (von oben nach unten): Porträt Julian Charrière (Ausschnitt, Foto Nora Heinisch © Julian Charrière), «Midnight Zone» (Film still, 2024), ©2025 ProLitteris, Zürich; Copyright the Artist. «The Blue Fossil Entropic Stories III» (2013), ©2025 ProLitteris, Zürich; Copyright the Artist. «And Beneath It All Flows Liquid Fire» (Video Still, 2019), ©2025 ProLitteris, Zürich; Copyright the Artist.

Die Shaker im Vitra Design Museum

06.06.25 10:43 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Vom 7. Juni bis 28. September 2025 präsentiert das Vitra Design Museum in Weil am Rhein unter dem Titel «Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter» eine umfassende Übersicht über eine religiös geprägte Gestaltungskultur aus dem späten 18. und dem 19. Jahrhundert. Die rund 150 Ausstellungsstücke – Möbelstücke, Werkzeuge, Textil- und Lederarbeiten, Spanschachteln – stammen wie die zahlreichen gedruckten Dokumente zum grössten Teil aus der Sammlung des Skaker-Museums in Chatham, New York. Da die Schau, die massgeblich von der Wüstenrot Stiftung gefördert wurde, nach Weil am Rhein auch im Milwaukee Art Museum und im Institute of Contemporary Art in Philadelphia zu sehen ist, mussten die sechs Kuratorinnen einen Weg finden, die Interessen des europäischen Publikums (das die Shaker-Handwerkskunst allenfalls dem Namen nach kennt) mit den Bedürfnissen des amerikanischen, das die Arbeiten der Freikirchler zum nationalen Kulturgut zählt, in Einklang zu bringen. Es ist wohl dieser Suche nach einer Balance zuzuschreiben, dass die Ausstellungsmacherinnen den Fokus auf die Beziehung zwischen der rigiden Religiosität und der Gestaltungskraft legten. Sie wollten wegkommen von der simplen Etikettierung der Shaker als «erste Designer».Tatsächlich hätten sich die in «Familien» organisierten, aber streng zölibatär lebenden «Believer» (Gläubige), wie sie sich selbst nannten, nie mit ihrer Handwerkskunst brüsten wollen. Sie verstanden ihr arbeitsames Leben und ihr Streben nach einfachem, ornamentlosem, aber höchster Qualität verpflichtetem Design als eine Form von Gottesdienst.

brüsten wollen. Sie verstanden ihr arbeitsames Leben und ihr Streben nach einfachem, ornamentlosem, aber höchster Qualität verpflichtetem Design als eine Form von Gottesdienst.

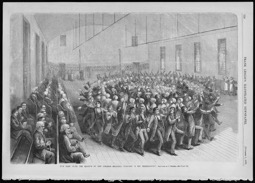

Die Ausstellung ist in vier Abschnitte gegliedert, welchen Zitate von Mitgliedern der Shaker-Gemeinschaft zugeordnet sind. Im ersten Raum – «The Place Just Right» – wird die Weltanschauung und die daraus entwickelten Wohn- und Arbeitsumgebungen vor. Schon hier weist ein Radioapparat darauf hin, dass die Shaker bei aller Eigenart ihrer Lebensweise dem technischen Fortschritt nicht abgeneigt waren. Hier wird auch deutlich, wie wichtig den Gläubigen Musik und Bewegung waren. Ihre rituellen Tänze im Gottesdienst verhalfen ihnen zum Spottnamen «Shaker» (Schüttler).

Der zweite Raum – «When We Find a Good Thing, We Stick to It» - fokussiert auf das Design der Shaker. Höchste handwerkliche Qualität gepaart mit einer zeitlosen auf das Notwendigste reduzierte Formensprache machten ihre Stühle, Schränke und Kommoden zu bis heute inspirierenden Vorbildern.

Der zweite Raum – «When We Find a Good Thing, We Stick to It» - fokussiert auf das Design der Shaker. Höchste handwerkliche Qualität gepaart mit einer zeitlosen auf das Notwendigste reduzierte Formensprache machten ihre Stühle, Schränke und Kommoden zu bis heute inspirierenden Vorbildern.

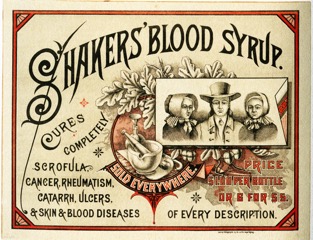

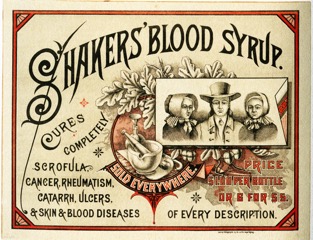

Dass die Gestaltungskraft der religiösen Aussenseiter über die Grenzen ihrer Siedlungen ausstrahlte, ist im dritten Raum mit dem Motto «Every Force Evolves a Form» illustriert: Die Shaker machten aus ihren Fähigkeiten ein calvinistisch-gottgefälliges Geschäft. Besonders beliebt waren ihre ovalen Spanschachteln und Utensilien für Handarbeiten, «Fancy Goods» genannt, die sie sowohl im Office ihrer Siedlung und später auch auf Jahrmärkten feilhielten. Auch Arzneimitteln waren in ihrem Angebot. Ihr «Blood Syrup», versprachen Sie, kuriere «vollständig Skrofulose, Krebs, Rheumatismus, Katarrh, Geschwüre & Haut- und Blutkrankheiten. Preis per Flasche $1.00 oder 6 für $5.»

Schliesslich befasst sich der vierte Abschnitt der Ausstellung unter dem Titel «I don’t want to be remembered as a chair» mit dem geistlichen Erbe der Shaker-Gemeinschaften. (Die letzte – in Sabbathday Lake im Bundesstaat Maine – hat noch zwei Mitglieder.) Zu sehen sind Zeichnungen, in denen Shaker-Schwestern ihre Visionen festhielten.

Um die Aktualität der Verbindung von ethisch-religiös geprägter Lebensweise und handwerklicher Hingabe zu unterstreichen, sind Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler integriert. «Die Ausstellung», fasst Mea Hoffmann, welche die Schau entscheidend mitgestaltet hat, ihre Intention zusammen, «lädt dazu ein zu erkunden, welche Impulse die Welt der Shaker für uns in der heutigen Zeit bereithält. Durch die vereinte Expertise der beteiligten Institutionen ist eine bereichernde Zusammenarbeit entstanden, die einen lebendigen Dialog zwischen zeitgenössischer Kunst, Design und Geschichte und die anhaltende Faszination für die Shaker widerspiegelt.» Und Museumsdirektor Matteo Kreis hat fest: «Unser Museum schon immer an Designströmungen interessiert, die abseits ausgetretener Pfade liegen und den kulturellen, philosophischen, ja spirituellen Kontext von Design veranschaulichen.»

Zur Ausstellung erschien ein mit äusserster Sorgfalt gestalteter Katalog, der neben einer Fülle informativer Text- und Bildbeiträge auch neue Fotografien der Schaustücke enthält.

Hoffmann, M. und Resnikoff, S. (Hrsg. für Vitra Design Museum/Wüstenrot Stiftung), Weil am Rhein/Ludwigsburg 2025. 286 Seiten, € 59.00

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung der Katalogbeiträge ist in Arbeit.

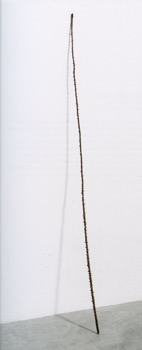

Illustrationen von oben nach unten: Joseph Becker: «The Shakers of New Lebanon», Holzschnitt, Mount Lebanon, New York, 1873 (Shaker Museum, Chatham, New York); Schaukelstuhl, Mount Lebanon, New York, ca. 1850-70 (© Vitra design Museum, Foto: Andreas Sütterlin); Werbeplakat für Shaker «Blood Syrup», ca. 1885 (Shaker Museum, Chatham, New York, Scan aus dem Katalog).

Die Ausstellung ist in vier Abschnitte gegliedert, welchen Zitate von Mitgliedern der Shaker-Gemeinschaft zugeordnet sind. Im ersten Raum – «The Place Just Right» – wird die Weltanschauung und die daraus entwickelten Wohn- und Arbeitsumgebungen vor. Schon hier weist ein Radioapparat darauf hin, dass die Shaker bei aller Eigenart ihrer Lebensweise dem technischen Fortschritt nicht abgeneigt waren. Hier wird auch deutlich, wie wichtig den Gläubigen Musik und Bewegung waren. Ihre rituellen Tänze im Gottesdienst verhalfen ihnen zum Spottnamen «Shaker» (Schüttler).

Dass die Gestaltungskraft der religiösen Aussenseiter über die Grenzen ihrer Siedlungen ausstrahlte, ist im dritten Raum mit dem Motto «Every Force Evolves a Form» illustriert: Die Shaker machten aus ihren Fähigkeiten ein calvinistisch-gottgefälliges Geschäft. Besonders beliebt waren ihre ovalen Spanschachteln und Utensilien für Handarbeiten, «Fancy Goods» genannt, die sie sowohl im Office ihrer Siedlung und später auch auf Jahrmärkten feilhielten. Auch Arzneimitteln waren in ihrem Angebot. Ihr «Blood Syrup», versprachen Sie, kuriere «vollständig Skrofulose, Krebs, Rheumatismus, Katarrh, Geschwüre & Haut- und Blutkrankheiten. Preis per Flasche $1.00 oder 6 für $5.»

Schliesslich befasst sich der vierte Abschnitt der Ausstellung unter dem Titel «I don’t want to be remembered as a chair» mit dem geistlichen Erbe der Shaker-Gemeinschaften. (Die letzte – in Sabbathday Lake im Bundesstaat Maine – hat noch zwei Mitglieder.) Zu sehen sind Zeichnungen, in denen Shaker-Schwestern ihre Visionen festhielten.

Um die Aktualität der Verbindung von ethisch-religiös geprägter Lebensweise und handwerklicher Hingabe zu unterstreichen, sind Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler integriert. «Die Ausstellung», fasst Mea Hoffmann, welche die Schau entscheidend mitgestaltet hat, ihre Intention zusammen, «lädt dazu ein zu erkunden, welche Impulse die Welt der Shaker für uns in der heutigen Zeit bereithält. Durch die vereinte Expertise der beteiligten Institutionen ist eine bereichernde Zusammenarbeit entstanden, die einen lebendigen Dialog zwischen zeitgenössischer Kunst, Design und Geschichte und die anhaltende Faszination für die Shaker widerspiegelt.» Und Museumsdirektor Matteo Kreis hat fest: «Unser Museum schon immer an Designströmungen interessiert, die abseits ausgetretener Pfade liegen und den kulturellen, philosophischen, ja spirituellen Kontext von Design veranschaulichen.»

Zur Ausstellung erschien ein mit äusserster Sorgfalt gestalteter Katalog, der neben einer Fülle informativer Text- und Bildbeiträge auch neue Fotografien der Schaustücke enthält.

Hoffmann, M. und Resnikoff, S. (Hrsg. für Vitra Design Museum/Wüstenrot Stiftung), Weil am Rhein/Ludwigsburg 2025. 286 Seiten, € 59.00

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung der Katalogbeiträge ist in Arbeit.

Illustrationen von oben nach unten: Joseph Becker: «The Shakers of New Lebanon», Holzschnitt, Mount Lebanon, New York, 1873 (Shaker Museum, Chatham, New York); Schaukelstuhl, Mount Lebanon, New York, ca. 1850-70 (© Vitra design Museum, Foto: Andreas Sütterlin); Werbeplakat für Shaker «Blood Syrup», ca. 1885 (Shaker Museum, Chatham, New York, Scan aus dem Katalog).

Medardo Rosso im Kunstmuseum Basel

30.03.25 16:32 Abgelegt in:Kunst und Kultur

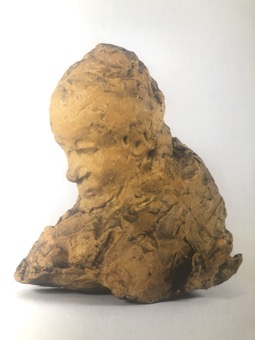

In der Tat fällt beim Betrachten der Werke im Erdgeschoss sofort das gewollt Skizzenhafte der Skulpturen auf. Sie kommen als unfertig, ungeglättet daher. (Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Non-finito-Theorie des Basler Kunsthistorikers Joseph Gantner (1896-1988) könnte interessant sein.) Man kann sich gut vorstellen, wie der Künstler in seinem Atelier an die Werke erneut Hand anlegen und seine Finger in die Gipsmasse drücken oder den Lehm kneten könnte. Ähnliche Arbeitsspuren kennen wir von Skulpturen Alberto Giacomettis und Auguste Rodins. Es ist nicht überraschend, dass die Fotografien, mit denen der Künstler seine Arbeiten dokumentierte, unscharf und verschwommen sind – was nicht den damals eingeschränkten technischen Möglichkeiten zuzuschreiben ist. Rosso war die Inszenierung seiner Werke wichtig. Wie es Phyllida Barlow formulierte: Einer festen Kontur wollte er sich nicht unterwerfen.

Gut zur Darstellung kommt in dem Raum hingegen die Materialität von Rossos Werken. Er arbeitete mit Gips, Wachs und Ton und liess nur in ausgewählten Fällen Bronzegüsse anfertigen. Seinen Erfolgen tat das keinen Abbruch, zumal er die Entstehung seiner Kunst, für die er mit Vorliebe Kinder und Menschen aus seiner Umgebung aber auch Kranke, Arme, Obdachlose modellierte, sorgfältig reflektierte. Als er zum Beispiel 1883 im Alter von 25 Jahren «Portinaia» (Die Pförtnerin) gestaltete, welche Birgit Brunk im Katalog als «ersten Schritt zur modernen Skulptur» bezeichnet, habe er untätig in seinem Mailänder Atelier gesessen. «Die Pförtnerin rief nach mir», berichtete er 40 Jahre später dem Journalisten Luigi Ambrosini (1883-1929). «Aufgewühlt ging ich mit dem Ton in der Hand in die Pförtnerloge. … Die Pförtnerin sass da und arbeitete. ich machte mich an die Arbeit. ich trug in meinem Innern den Eindruck, den die Frau stets bei mir hinterliess, wenn ich das Haus betrat und, sie anblickend, an ihr vorbeiging. … ich bedeckte das Bildwerk mit einem Tuch. … Am nächsten Morgen hob ich das Tuch und sieh: wie schön! Ich war zufrieden, ich fühlte mich geheilt. Ich hatte mich von der Pförtnerin befreit.»

In der Ausstellung begegnen wir einem eigensinnigen Bildhauer, der alles hinter sich liess, das im 19. Jahrhundert als Denkmalkunst geachtet wurde. Sein ganzer Werdegang als Künstler war von Widerborstigkeit und Revoluzzertum geprägt. So wurde er zum Beispiel 1883 von der Kunstakademie der Brera in Mailand verwiesen, nachdem er mit einer Petition provoziert hatte, die das Aktzeichnen mit echten Modellen (statt mit Gipsabgüssen oder Schaufensterpuppen) forderte, zudem wurden seine Wettbewerbs-Vorschläge für Garibaldi-Denkmäler in Pavia und später in Mailand abgelehnt – der zweite Entwurf kam ohne den Freiheitskämpfer aus.

1889, bei seiner Ankunft in Paris standen Rosso schnell viele Türen offen. Seine Radikalität wirkte in den Kreisen der Avantgarde inspirierend, und er fand im Industriellen Henri Rouart im Jahr nach seiner Ankunft einen Förderer, der ihn mit Kunsthändlern, anderen Sammlern und Kollegen wie Edgar Degas und Auguste Renoir sowie Dichtern wie Stéphane Mallarmé und Paul Valéry bekannt machte. 1893 lernte er den fast eine Generation älteren Auguste Rodin (1840–1917) kennen. Sie pflegten bald freundschaftlichen Kontakt und schenkten einander eigene Werke. Die Freundschaft endete allerdings bereits 1898, nachdem Rodin das Gipsmodell eines Denkmals für den Schriftsteller Honoré de Balzac präsentiert hatte. Indem sie auf «L’unomo che legge» Bezug nahmen, warfen ihm Kritiker vor, bei Rosso abgekupfert zu haben. Der Italiener, der sich in Paris als Aussenseiter der Kunstwelt inszenierte, goss Öl ins Feuer, indem er versuchte, seine beispielgebende Rolle hervorzustreichen. Das Bedürfnis nach Bestätigung seines überragenden Talents zieht sich wie ein roter Faden durch Rossos Biografie.

Die aus Italien stammende Kunsthistoríkerin Margaret Scolari Barr (1901-1987), Ehefrau des ersten Direktors des Museum of Modern Art, Alfred H. Barr Jr. (1902-1981), erinnerte 1963 in ihrer Beschreibung von Rossos Leben, wie stolz er darüber berichtete, dass seine Werke in Ausstellungen neben den Arbeiten zeitgenössischer Berühmtheiten gezeigt wurden: Seinem Sohn habe er erzählt, «dass er mit Carriere, mit Lautrec, mit Burne-Jones ausgestellt hatte, und deutete damit an, dass er genauso gut war wie sie; 1904 schrieb er an Gutherz (i.e. Carl Gutherz, 1844-1907), dass seine Skulpturen im Salon d'Automne in der Nähe von Cézannes und Renoirs aufgestellt waren und dass sie gut zu ihnen passten, was ‹beweist›, dass er ‹Recht hatte›. Er stellte Versionen früherer Skulpturen aus, um sie mit seinen eigenen zu vergleichen; er zeigte den Torso von Rodin in der Artaria und im Lyceum und dürfte Soffici und Prezzolini die allgemeine Linie der Ausstellung in Florenz vorgeschlagen haben. Seine Leidenschaft für Selbstbehauptung durch Assoziation war so gross, dass er in Florenz sogar eines seiner Werke in der Accademia neben einem der Gefangenen von Michelangelo aufstellen konnte».

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs verschob sich Rossos Lebensmittelpunkt weitgehend nach Italien. Die Kriegsjahre verbrachte er in Venedig, Mailand und in Leysin im Wallis, wo sich seine Freundin, die aus Holland stammende Etha Fles, niedergelassen hatte. 1920 verliess er Paris. Seine letzten Jahre, zunehmend eingeschränkt durch die Folgen seiner Zuckerkrankheit, verbrachte er mit der Pflege seiner Freundschaften. Er schrieb, telegrafierte und machte, wenn möglich, Besuche. Rosso starb am 31. März 1928 nach mehreren, durch die Zuckerkrankheit induzierten Amputationen an seinen Füssen an einer Blutvergiftung.

Zurück zur Ausstellung: Der zweite, umfangreichere Teil konfrontiert Rossos Arbeiten mit den Werken von 66 anderen Künstlerinnen und Künstlern. Die Einteilung der Präsentation in neun Kapitel und die Auswahl der Werke, die zusammen mit Rossos Skulpturen präsentiert werden, sollen daran erinnern, dass der Italiener sein Werk gern im Kontext oder im Kontrast Anderer zur Schau stellte. Interessante Idee! Aber bei allem Respekt vor dem umfassenden Wissen und der unstreitigen Kompetenz der

Gewiss ist gleichwohl, dass die weitgehende Unkenntnis der Kunst Medardo Rossos, der 30 Jahre seines Lebens in Paris zubrachte und dort den Aufstieg des Impressionismus und die Strömungen und Moden im Kunstbetrieb der Jahrhundertwende miterlebte und mitprägte, mit den Ausstellungen in Wien und Basel beendet wird.

Zur Ausstellung ist - je in einer deutschen und englischen Version – die bisher umfassendste Publikation über Medardo Rosso mit Essays von Jo Applin, Heike Eipeldauer, Georges Didi-Huberman, Megan R. Luke, Nina Schallenberg, Francesco Stocchi und Matthew S. Witkovsky erschienen.

Eipeldauer, H. (Hrsg.): Medardo Rosso. Die Erfindung der modernen Skulptur. Köln 2025 (Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König). 496 Seiten, CHF 59.00

Illustrationen von oben nach unten: Porträt (Ausschnitt) https://flash---art.it/article/medardo-rosso/; Installationsansichten: Basel (©Jürg Bürgi, Basel), Paris, salon d’automne 1904 (Fotograf unbekannt); «Enfant à la Bouchée de pain» (Installationsansicht Paris, Salon d’automne 1904 (Scan aus dem Katalog); «Portinaia» (Courtesy of Lehmbruck Museum, Duisburg. Foto © Octavian Beldiman, Scan aus dem Katalog); «Ecce Puer» (1906, Guss 1960) Foto © mumok/Markus Wörgötter; Ausstellungsansicht Kunstmuseum Basel/Neubau, Foto © Max Ehrengruber.

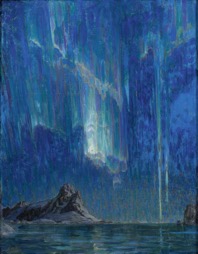

«Nordlichter» in der Fondation Beyeler

26.01.25 16:11 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung erschien ein schön gestalteter Katalog, der neben allen ausgestellten Gemälden Biografien und Porträts der Künstlerinnen und Künstler, kenntnisreiche Essays sowie eine Bildstrecke mit historischen Fotografien umfasst, die das Leben der Menschen im hohen Norden am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts dokumentieren.

Küster, U. (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Nordlichter. Riehen/Berlin 2025 (Beyeler Museum AG/Hatje Cantz Verlag), 240 Seiten, CHF 62.50/€ 58.00.

Illustrationen: Edvard Munch «Zugrauch» (1900), Munchmuseet Oslo (Foto: Munchmuseet/Halvor Bjøngård). Anna Boberg «Nordlichter. Studie aus Nordnorwegen» (o.D.), Nationalmuseum Stockholm, Vermächtnis 1946 Ferdinand und Anna Boberg (Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum). Anna Boberg (Stadtmuseum Stockholm)

Eine ausführliche Besprechung unter Berücksichtigung der Katalogbeiträge folgt.