Robert Rauschenberg

Schaufenster-Kunst im Museum Tinguely

05.12.24 09:48 Abgelegt in:Kunst und Kultur

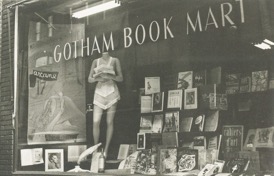

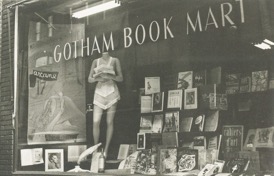

Dem Schaufenster, gleichzeitig Ort raffinierter Verführung zum Konsum und Platz künstlerischer Innovation, widmet das Museum Tinguely in Basel vom 4. Dezember 2024 bis zum 11. Mai 2025 – «wohl zum ersten Mal überhaupt», wie Museumsdirektor Roger Wetzel annimmt – unter dem Titel «Fresh Window – Kunst & Schaufenster» eine grosse Übersichtsausstellung. Die Liste der von der Kuratorin Tabea Panizzi und den Kuratoren Adrian Dannatt und Andres Pardey ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern reicht von Jean Tinguely über Andy Warhol, Christo, Robert Rauschenberg bis Jasper Johns und Marcel Duchamp und umfasst, wenn wir richtig gezählt haben, insgesamt 37 Namen. Das Panorama der Schaufenster-Kunst, das vor dem Publikum ausgebreitet wird, soll das Thema in seiner ganzen Breite und Tiefe abbilden. Der Untertitel spielt auf  Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

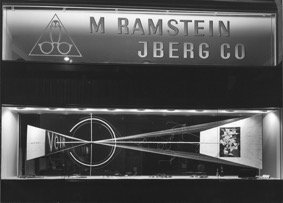

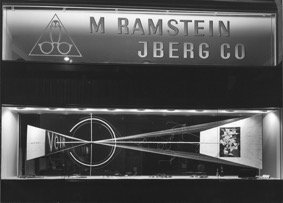

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

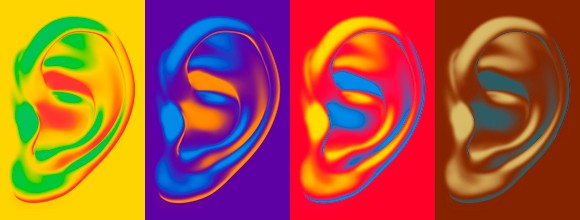

«À bruit secret»: Der Hörsinn im Museum Tinguely

23.02.23 14:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Für seine raumgreifende (und zum ersten Mal in der Schweiz ausgestellte) Installation «Oracle» von 1962/1965 liess Rauschenberg zum Beispiel von Billy Klüver (der 1960 Jean Tinguely geholfen hatte, die sich selbst zerstörende Skulptur «Homage to New York» zu bauen) und seinem Ingenieurkollegen Harold Hodges in jedes der fünf Elemente

Sind in den ersten Räumen der Ausstellung, die sich über ein Dutzend Stationen auf drei Stockwerken des Museums erstreckt, grosso modo die erwartbaren Artefakte zu sehen, so wartet die Kuratorin im weiteren Verlauf des Parcours mit zahlreichen Überraschungen auf. Sie zeigt, wie in den zahlreichen jüngeren Arbeiten die Kunst mit einer

Auch Dominique Koch (geb. 1983 in Luzern) nutzt naturwissenschaftliche Forschung für ihre künstlerische Arbeit. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Musiker und Komponisten Tobias Koch, machte sie im Erdreich von La Becque am Genfersee mit Spezialmikrofonen Aufnahmen von gewöhnlich unhörbaren Geräuschen. Anschliessend materialisierte sie das bioakustische Material in einer Glaswerkstatt zu zufällig geformten Artefakten, indem sie den durch die Schallwellen erzeugten Luftdruck zum Glasblasen verwendete. So erstarrten flüchtige Töne und Geräusche zu festen, dauerhaften «Sound Fossils».

Zwei weitere Arbeiten, die wässerige Klanglandschaften erlebbar machen, haben uns besonders beeindruckt: Christina Kubisch (geb. 1948 in Bremen), auch sie musikalisch und künstlerisch ausgebildet, installierte eigens für die Ausstellung ihre Arbeit «Il reno», eine 12-Kanal-Komposition mit Tonaufnahmen, die sie in Basel mit Unterwassermikrofonen an verschiedenen Orten im Rhein gemacht hat. Gleich zu Beginn der Ausstellung erhält das Publikum Gelegenheit, per Induktionskopfhörer diese

Das zweite besonders eindrückliche Werk ist das letzte der Ausstellung: Auf einem Tisch liegt ein Buch mit Anweisungen des Künstlers Cevdet Erek (geb. 1974 in Istanbul), so mit kreisenden Handbewegungen über den an der Wand hängenden Teppich zu streichen, dass dabei das Geräusch von Meereswellen evoziert wird. Die ganz einfache, auf den ersten Blick irritierende Installation ist ein Musterbeispiel für die Fähigkeit, mit einem Kunstwerk ein subjektives künstlerisches Erlebnis zu schaffen, das ohne Mitwirkung des Publikums nicht zustande käme.

Die Fülle der Eindrücke, welche die Ausstellung «À bruit secret» für die Besucherinnen und Besucher bereit hält, ist mit diesen wenigen Beschreibungen nicht erschöpft. Es gibt sehr viel zu sehen und zu hören. Die Künstlerinnen und Künstler stellen mit ihren Werken viele Fragen. Es lohnt sich, sich für sie Zeit zu nehmen, auch wenn viele nicht gültig zu beantworten sind. Hilfreich sind die ausführlichen Saaltexte, die hier auch als PDF zur Verfügung stehen.

Illustrationen: Ausstellungsbanner (Website des Museums). Marcel Duchamp: «À bruit secret» ©Association Marcel Duchamp/2023 ProLitteris, Zürich. Robert Rauschenberg: «Oracle». Robert Rauschenberg Foundation/2023 ProLitteris, Zürich. Marcus Maeder:«Espirito da floresta/Forest spirit Florest» Courtesy of the artist/2023 ProLitteris, Zürich. Ursula Biemann: «Acoustic Ocean» Installationsansicht (Ausschnitt) ©Ursula Biemann; Foto: Margot Montigny. Christina Kubisch: «Il reno». Installationsansicht Museum Tinguely. ©Museum Tinguely, Basel; Foto: Daniel Spehr.

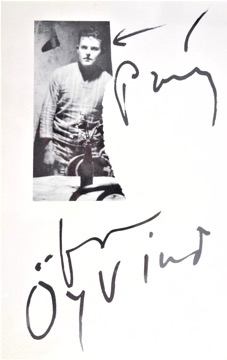

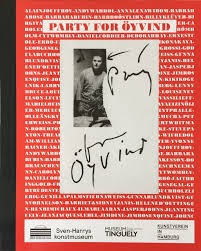

«Party for Öyvind» im Museum Tinguely

21.02.22 11:03 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die ersten Ausstellungsobjekte zeigen Öyvind Fahlström als jungen Dichter, der seine Verse, die er 1954 mit dem ersten Manifest der konkreten Poesie fundierte, in den angesagten Magazinen. Übrigens: Der in Bolivien geborene Schweizer Dichter Eugen Gomringer (*1925), der bei uns als Begründer der konkreten Poesie gilt, publizierte sein eigenes Manifest «vom vers zur konstellation» erst einige Monate nach Oyvind Fahlström – und ganz unabhängig von ihm. Die beiden sind sich anscheinend nie begegnet.

Die zweite Etappe in seinem Künstler-Leben führte Fahlström nach Italien, zuerst, 1950, auf dem Trampelpfad der Archäologen in Rom, Neapel, Sizilien und Sardinien. Zwei Jahre später kehrte er zurück und schrieb von Rom aus als Journalist für Tageszeitungen und Kunstmagazine über alle möglichen Erscheinungen des Kulturbetriebs. Seine Tätigkeit machte Kontakte zu Künstlern und Kulturschaffenden aller Art möglich. Besonders beeindruckte ihn der Maler und Grafiker Giuseppe Capogrossi (1900-1972), von dem er sich zu eigenen Bildern inspirieren liess. Zu seinen Freunden zählte auch der chilenische Architekt, surrealistische Maler und Bildhauer Roberto Matta (1911-2002), dessen Werke 1959 in der ersten Ausstellung des neu gegründeten Moderna Museet in Stockholm gezeigt wurden. Im schwedischen Maler Olle Ängkvist (1922-2006) entdeckte Fahlström einen Gleichgesinnten: neugierig, furchtlos und offen für die weite Welt. Diese weite Welt verkörperten in den 1950er-Jahren in Rom die Amerikaner, vor allem Robert Rauschenberg (1925-2008), der sich im legendären Black Mountain College in den Bergen North Carolinas in seinen Mitstudenten Cy Twombly (1928-2011) verliebt hatte und ihn überredete, mit ihm nach Rom zu ziehen. Fahlström war 1954 von den Arbeiten seines Jahrgängers Twombly, die er in einer Tour durch die Galerien sah, zuerst wenig beeindruckt. Immerhin kehrte er zurück, traf den bisher erfolglosen Maler persönlich und schrieb im schwedischen Magazin «Konstrevy» die erste positive Besprechung.

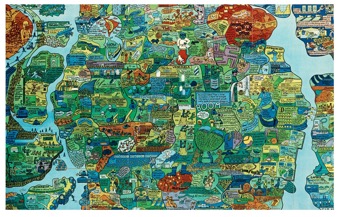

Der grösste Raum der Ausstellung ist den rund 15 Jahren gewidmet, in denen die künstlerische Vorhut in New York den Ton angab – im übertragenen wie auch im wörtlichen Sinn. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Elektroingenieur Billy Klüver (1927-2004), «der Edison-Tesla-Steinmetz-Marconi-Leonardo da Vinci der amerikanischen Avantgarde», wie ihn die Illustrierte LIFE einmal nannte. Klüver, in Monaco als Kind norwegisch-schwedischer Eltern geboren und in Schweden aufgewachsen, stellte seine technischen Kenntnisse in den Dienst vieler Künstler, unter anderem von Jean Tinguely, dem er 1960, zusammen mit Robert Rauschenberg half, im Garten des MoMA seine selbstzerstörerische Skulptur «Homage à New York» zu bauen. Unentbehrlich war Klüver auch 1966 bei der Organisation von «9 Evenings: Theatre and Engineering», einer Reihe von Performances, die Künstler und Ingenieure gemeinsam entwickelten. Beteiligt waren zehn Künstlerinnen und Künstler – John Cage, Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, David Tudor und Robert Whitman - und etwa 30 Ingenieurinnen und Ingenieure. Die «9 Evenings» waren auch die Geburtsstunde der Organisation E.A.T. (Experiments in Art andTechnology), die Künstlerinnen und Künstler mit dem neusten technischen Knowhow unterstützte.

Barbro Schultz Lundestam besuchte Billy Klüver und seine Frau Julie Martin 1993 und erhielt Zugang zum Archiv des E.A.T.-Projekts, das mit seinen 16mm-Filmen, Fotos und Dokumenten eine unschätzbar wertvolle Quelle der Avantgarde darstellte. Auf Initiative von Robert Rauschenberg gestaltete Barbro Schultz aus dem Material zehn Dokumentarfilme und publizierte 2004 das Buch «Teknologi för livet. Om E.A.T.»

Barbro Schultz Lundestam: Party for Öyvind. Stockholm 2021 (Schultz Förlag AB), 438 Seiten, ca. 480SKr/CHF 50.00 (nur in englischer Sprache erhältlich).

Illustrationen von oben nach unten: Einladungskarte von Claes Oldenbourg zur Party für Öyvind Fahlström; Öyvind Fahlström, Section of World Map - A Puzzle, 1973, Private Collection; Öyvind Fahlström, The Cold War, 1963-1965, Centre Pompidou, Paris - Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle. © ProLitteris, Zürich; Joan Kron, Öyvind Fahlström und Jean Tinguely bei «Construction of Boston», 1962, Privatsammlung; Katalogbuch «Party for Öyvind» (Umschlag).

Bilderchronik einer Avantgarde: Ad Petersen im Museum Tinguely

26.02.13 16:04 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Annja Müller- Alsbach (Hrsg.): Ad Petersen. Les mille lieux de l’art. Luzern 2013 (Edizioni Periferia). 176 Seiten. CHF 38.00

«Fetisch Auto» im Museum Tinguely

06.06.11 18:54 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu lesen.

Rauschenberg bei Tinguely

22.10.09 09:26 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Rauschenberg: «Trophy III (for Jean Tinguely)»