Roger Wetzel

Schaufenster-Kunst im Museum Tinguely

05.12.24 09:48 Abgelegt in:Kunst und Kultur

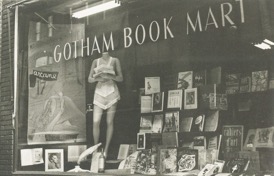

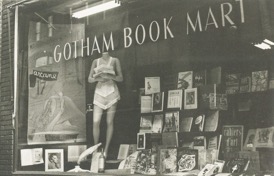

Dem Schaufenster, gleichzeitig Ort raffinierter Verführung zum Konsum und Platz künstlerischer Innovation, widmet das Museum Tinguely in Basel vom 4. Dezember 2024 bis zum 11. Mai 2025 – «wohl zum ersten Mal überhaupt», wie Museumsdirektor Roger Wetzel annimmt – unter dem Titel «Fresh Window – Kunst & Schaufenster» eine grosse Übersichtsausstellung. Die Liste der von der Kuratorin Tabea Panizzi und den Kuratoren Adrian Dannatt und Andres Pardey ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern reicht von Jean Tinguely über Andy Warhol, Christo, Robert Rauschenberg bis Jasper Johns und Marcel Duchamp und umfasst, wenn wir richtig gezählt haben, insgesamt 37 Namen. Das Panorama der Schaufenster-Kunst, das vor dem Publikum ausgebreitet wird, soll das Thema in seiner ganzen Breite und Tiefe abbilden. Der Untertitel spielt auf  Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

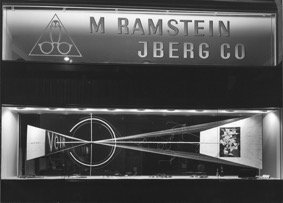

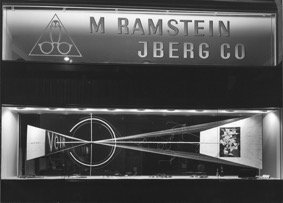

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

Rebecca Horns «Körperphantasien» im Museum Tinguely

06.06.19 15:30 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die Ausstellung im Museum Tinguely zeigt die künstlerische Welt einer poetischen Erfinderin, die zu ihren Objekten jederzeit ironisch Distanz hält. Die Auswahl der Werke und ihre sorgfältige Präsentation widerspiegeln sowohl die Kennerschaft als auch die Freude, mit der die Kuratorin eine rundum gelungene Präsentation realisierte.

Am 6. und 12. Juni 2019 zeigt das Stadtkino Basel drei Spielfilme von Rebecca Horn. Die Schauspielerin Michaela Wendt trägt am 9. und 23. Juni, sowie am 7. Juli, 25. August und 8. und 22. September jeweils um 10 Uhr zu den Werken passende Texte vor. (Details auf der Website des Museums.)

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Ausgabe – ein sehr sorgfältig gestalteter Katalog. Reimann, Sandra B. (Hrsg. für das Museum Tinguely, Basel): Rebecca Horn – Körperphantasien. Wien 2019 (Verlag für moderne Kunst), 160 Seiten, CHF 42.00, € 38.00.

Illustrationen von oben nach unten: Weisser Körperfächer (1972, Filmstill), Schmetterling im Zenit (2009), Bleistiftmaske (1973, Filmstill), Handschuhfinger (1972) © 2019 Rebecca Horn/Pro Litteris, Zürich.

Michael Landy im Museum Tinguely Basel

07.06.16 19:21 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Michael Landy, 1963 in London geboren, aufgewachsen und ausgebildet, erhält vom 8. Juni bis zum 25. September 2016 Gelegenheit, sein ganzes bisheriges künstlerisches Schaffen im Museum Tinguely in Basel zu präsentieren. Sein sagenhafter Akt der Selbstentäusserung, mit dem er 2001 unter dem Titel «Break Down» seine 7227 damaligen Besitztümer mit Unterstützung von zehn Helfern zuerst inventarisierte und dann zerstörte – und dem wir 2010 anlässlich der Ausstellung «Under Destruction» am  gleichen Ort den «Pokal im Wettbewerb um die radikalste Aktion im Kampf zwischen Sein und Haben» zuerkannten – ist in der aktuellen Schau zwar weiterhin zentral präsent, er bildet jedoch nur eine von zahlreichen wohl durchdachten Manifestationen, mit denen sich Landy gegen die existenziellen Herausforderungen einer ungerechten Welt auflehnt. «DerAusstellungstitel ‹Out of Oder› und seine unterschiedlichen Bedeutungen», schreibt Museumsdirektor Roger Wetzel in der Einleitung zum Katalog, «konterkarieren ein Grundprinzip westlicher Konsumgesellschaften. Innovation und Erneuerungen stehen (geplanter) Obsoleszenz und dem Verschleiss durch Gebrauch (und Nicht-Gebrauch) gegenüber.» Verschlissen werden längst nicht nur Gegenstände, obsolet werden auch Menschen – wie Landy es am Beispiel seines, durch einen Arbeitsunfall invalid gewordenen Vaters eindrücklich darstellt. 1995 erfand er mit der Aktion «Scrapheap Services» eine allgemein gültige Metapher für diese organisierte Missachtung der Menschenwürde, indem er eine Putzequipe tausende von Papierfigürchen zusammenkehren und einen Teil dieser Fetzenhaufen zur Erinnerung in einem Glaszylinder aufspiessen liess. Auch an zahlreichen anderen Stellen der Ausstellung zeigt sich, mit wie viel Witz der Künstler seine Botschaften vermittelt. Gewiss: Es ist immer ein bissiger Humor, der uns hier begegnet – und den man in Basel besonders zu schätzen weiss. Das führt auf direktem Weg zu Jean Tinguely, als dessen grosser Bewunderer sich Landy erweist. Als junger Mann faszinierte ihn 1982 die spontane Bereitschaft der Besucher, bei der One-Man-Show in der Tate-Gallery mit den Maschinen zu spielen. Und später befasste er sich intensiv mit Tinguelys legendärem Zerstörungsspektakel «Homage à New York»: Er suchte Überbleibsel der Aktion von 1960; er befragte Zeitzeugen, und er versuchte eine Rekonstruktion des Ereignisses. Wie sich auf dem als Gang zwischen leeren Marktständen inszenierten Parcours zeigt, interessierte sich Michael Landy in den letzten Jahren auch für Heilige und andere fromme Menschen, deren legendäres Leben durch ihr dramatisches Scheitern geprägt war. Anlass dazu gab ihm die Konfrontation mit Gemälden aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die er 2010 bis 2013 als «Artist in Residence» in der Londoner «National Gallery» täglich um sich hatte. Es entstanden zahlreiche Gemälde und überlebensgrosse, zum Teil motorisierte Skulpturen. Insgesamt beeindruckt die von Andres Pardey und Michael Landy gemeinsam kuratierte Ausstellung «Out of Order» als wohl durchdachte, mit Witz, Intelligenz und grosser Sorgfalt gestaltete Werkschau. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur verfügung.

gleichen Ort den «Pokal im Wettbewerb um die radikalste Aktion im Kampf zwischen Sein und Haben» zuerkannten – ist in der aktuellen Schau zwar weiterhin zentral präsent, er bildet jedoch nur eine von zahlreichen wohl durchdachten Manifestationen, mit denen sich Landy gegen die existenziellen Herausforderungen einer ungerechten Welt auflehnt. «DerAusstellungstitel ‹Out of Oder› und seine unterschiedlichen Bedeutungen», schreibt Museumsdirektor Roger Wetzel in der Einleitung zum Katalog, «konterkarieren ein Grundprinzip westlicher Konsumgesellschaften. Innovation und Erneuerungen stehen (geplanter) Obsoleszenz und dem Verschleiss durch Gebrauch (und Nicht-Gebrauch) gegenüber.» Verschlissen werden längst nicht nur Gegenstände, obsolet werden auch Menschen – wie Landy es am Beispiel seines, durch einen Arbeitsunfall invalid gewordenen Vaters eindrücklich darstellt. 1995 erfand er mit der Aktion «Scrapheap Services» eine allgemein gültige Metapher für diese organisierte Missachtung der Menschenwürde, indem er eine Putzequipe tausende von Papierfigürchen zusammenkehren und einen Teil dieser Fetzenhaufen zur Erinnerung in einem Glaszylinder aufspiessen liess. Auch an zahlreichen anderen Stellen der Ausstellung zeigt sich, mit wie viel Witz der Künstler seine Botschaften vermittelt. Gewiss: Es ist immer ein bissiger Humor, der uns hier begegnet – und den man in Basel besonders zu schätzen weiss. Das führt auf direktem Weg zu Jean Tinguely, als dessen grosser Bewunderer sich Landy erweist. Als junger Mann faszinierte ihn 1982 die spontane Bereitschaft der Besucher, bei der One-Man-Show in der Tate-Gallery mit den Maschinen zu spielen. Und später befasste er sich intensiv mit Tinguelys legendärem Zerstörungsspektakel «Homage à New York»: Er suchte Überbleibsel der Aktion von 1960; er befragte Zeitzeugen, und er versuchte eine Rekonstruktion des Ereignisses. Wie sich auf dem als Gang zwischen leeren Marktständen inszenierten Parcours zeigt, interessierte sich Michael Landy in den letzten Jahren auch für Heilige und andere fromme Menschen, deren legendäres Leben durch ihr dramatisches Scheitern geprägt war. Anlass dazu gab ihm die Konfrontation mit Gemälden aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die er 2010 bis 2013 als «Artist in Residence» in der Londoner «National Gallery» täglich um sich hatte. Es entstanden zahlreiche Gemälde und überlebensgrosse, zum Teil motorisierte Skulpturen. Insgesamt beeindruckt die von Andres Pardey und Michael Landy gemeinsam kuratierte Ausstellung «Out of Order» als wohl durchdachte, mit Witz, Intelligenz und grosser Sorgfalt gestaltete Werkschau. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur verfügung.

Andres Pardey (Hrsg, für das Museum Tinguely, Basel): Michael Landy. Out of Order. Basel/Heidelberg 2016 (Museum Tinguely/Kehrer Verlag). 240 Seiten, CHF 48.00. Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.

Illustration © Jürg Bürgi 2016

Andres Pardey (Hrsg, für das Museum Tinguely, Basel): Michael Landy. Out of Order. Basel/Heidelberg 2016 (Museum Tinguely/Kehrer Verlag). 240 Seiten, CHF 48.00. Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.

Illustration © Jürg Bürgi 2016

Zilvinas Kempinas: Licht, Luft und Videotape

04.06.13 13:34 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung folgt demnächst hier.