Kurt Madörin

Kurt MadörinWegen HIV/Aids wächst südlich der Sahara eine ganze Generation junger Afrikanerinnen und Afrikaner weitgehend ohne Eltern auf. Wer Glück hat, verliert nur Vater oder Mutter. Viele haben kein Glück und wachsen elternlos bei Verwandten auf. Vor allem Grossmütter helfen, wo sie können – auch wenn Ihre Kräfte nur knapp zur Selbstversorgung reichen. Diese Alten, fand der Basler Soziologe Kurt Madörin (der mit der Organisation Humuliza im abgelegenen Nordwesten Tansanias seit Jahren Aids-Waisen beisteht), brauchen Unterstützung, damit sie ihre Enkel stützen können. Vier Jahre nach Gründung seines Hilfswerks Kwa Wazee weiss Madörin, wie wirkungsvoll regelmässig ausbezahlte kleine Renten materielles und soziales Elend bannen können.

Hier steht meine Zusammenfassung des Gutachtens als PDF zur Verfügung.

Das Hilfswerk KwaWazee bietet auf seiner Website eine Kurzfassung auf Deutsch.

Hier steht eine Zusammenfassung auf Englisch als PDF zur Verfügung.

Und hier ist der ganze Text der Evaluation (135 Seiten) zum Download bereit.

In einem Interview nimmt Kurt Madörin Stellung zur Frage, wie künftig die Nachhaltigkeit des beitragslosen Rentensystems gewährleistet werden könnte.Klar ist, dass ein spenden-finanziertes Hilfswerk weder dem schnellen Wachstum noch dem Erfordernis nach Dauerhaftigkeit standhalten kann. Anderseits bietet eine private Organisation in der Pionierphase, die noch nicht abgeschlossen ist, den grossen Vorteil, dass nicht alles im ersten Anlauf klappen muss.

Hier steht das ganze Interview als PDF zur Verfügung.

Zum Beispiel von Leonida Tibangonza.

An einem Symposium in Bern diskutierten am 23. Oktober 2007 Fachleute unter dem Titel «Die Zukunft ist grau. Alte Menschen in der HIV/Aids-Krise – Opfer und HoffnungsträgerInnen» Madörins wegweisendes Pilotprojekt, das mit Beiträgen der Mitglieder von Kwa Wazee und weiteren Zuwendungen alten Frauen (und auch ein paar alten Männern) ein Leben in Würde ermöglicht. Die Armut, erklärte Kurt Madörin, kann mit den minimalen Beträgen von umgerechnet sechs Franken pro Monat nicht wirklich bekämpft werden. Aber die Minirente und die Zulage von drei Franken pro betreutes Kind, entfalten eine geradezu magische Wirkung. Über Geld zu verfügen, trägt nämlich unmittelbar zur sozialen Stabilisierung der Empfängerinnen bei. Mehr...

nennt Christoph Gödan die Grossmütter, die er in der abgelegenen tansanischen Region Kagera und in einem Township Debaka in Durban (Südafrika) fotografierte. Heldinnen sind die alten Frauen in erster Linie deshalb, weil sie, weitgehend auf sich allein gestellt und ungeachtet ihrer Armut und eigener Krankheit, ihre durch HIV/Aids verwaisten Enkel erziehen. Zum Beispiel Mhlangha Nolinga (Bild), 59, Mutter von acht Kindern, von denen sie drei schon kurz nach der Geburt verlor, zwei Töchter starben vor Jahren an Aids. Nun wohnt sie in drei kleinen Zimmern mit ihren beiden überlebenden Töchtern und deren Kinder zusammen. Der Haushalt lebt von monatlich 380 Rand (40 Euro) Kinderzulagen. Nach ihrem 60. Geburtstag wird Mhalangha die beitragsfreie Mindestrente von 780 Rand erhalten. Meliana Bwijuka in Nshamba (Tansania), 82, kann von staatlicher Hilfe nur träumen. Die drei Enkelinnen, die sie bei sich aufgenommen hat, bringt sie nur dank der kleinen Rente durch, die sie vom Hilfswerk Kwa Wazee erhält. Auch die Familie ihres Sohnes mit fünf Kindern profitiert von der Unterstützung. Der Sohn allein, der hin und wieder als Taglöhner unterwegs ist, könnte nicht für alles aufkommen. Weit reicht Grossmutters Rente, die für Kerosin, Salz, Mehl und Schulhefte verwendet wird, allerdings nicht. Oft genug geht die Familie ohne Abendessen zu Bett. Christoph Gödan, hat den einzelnen Grossmüttern und ihren Enkeln viel Zeit gewidmet und ihr Vertrauen gewonnen. Seinen Porträts ist das anzusehen. Sie zeigen selbstbewusste, starke Frauen, die sich – allen Sorgen zum Trotz – ihre natürliche Würde bewahren konnten. Gödans Arbeit in Afrika wurde durch ein Stipendium der VG Bildkunst gefördert. Die eindrückliche Ausstellung ist weiter auf Tour durch Deutschland.

Mais nach Mass

Kleinbauern in Afrika leiden in starkem Mass unter Ernteverlusten durch Stängelbohrer. Das Projekt «Insektenresistenter Mais für Afrika» (IRMA), das 1999 vom Internationalen Mais- und Weizeninstitut (CIMMYT) in Mexiko und dem Kenianischen Landwirtschaftlichen Forschungsinstitut (KARI) in Nairobi gemeinsam in Angriff genommen wurde, will das Problem mit der Züchtung neuer, an die verschiedenen klimatischen Zonen Kenias angepasster Maissorten lösen. Da Insektizide für die meisten Bauern unerschwinglich (und im Gebrauch oft auch zu gefährlich) sind, muss der Widerstand gegen die Schädlinge von den Pflanzen selbst entwickelt werden. Nach dem heutigen Stand des Wissens ist das sowohl durch konventionelle Züchtung als auch durch den gentechnischen Einbau eines Endotoxins (Bt-Mais) möglich. Im Bewusstsein, dass der gentechnische Teil des Projekts Kontroversen auslösen konnte, beauftragte die Geldgeberin - die Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung, deren Landwirtschaftsprojekte 2002 von der neu gegründeten Syngenta Stiftung für Nachhaltige Landwirtschaft übernommen wurden - den erfahrenen Publizisten Jürg Bürgi mit der Begleitung des Projekts. Er sollte sicherstellen, dass die Errungenschaften und möglichen Mängel des Vorhabens festgehalten und der Öffentlichkeit zur Debatte gestellt würden.

Dies geschieht nun mit dem Buch «Mais nach Mass». Der Autor ergänzt seine kritisch-distanzierte chronologische Beschreibung des Projektverlaufs von 1999 bis 2005 durch Zwischenkapitel zu grundsätzlichen Aspekten landwirtschaftlicher Entwicklungspolitik; Momentaufnahmen des Alltags kenianischer Kleinbauern und Porträts der Mitglieder des Projektteams runden die umfassende Darstellung ab (Inhaltsverzeichnis). Mit scharfen Worten geisselt Bürgi die Kurzsichtigkeit der Gentechnik-Kritiker aus der Hilfswerke-Szene im reichen Norden und die Arroganz der Saatgut-Konzerne: Beide behindern die öffentliche Agrarforschung in der Dritten Welt und damit die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Armen.

«Die Privatwirtschaft», heisst es im Schlusskommentar, «hält die real existierende, mit öffentlichen Mitteln geförderte agrobiotechnologische Forschung im Schwitzkasten. Die Saatgut-Multis allein bestimmen, wer, wann und wo von den Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Gentechnik profitieren darf. Dass dies so ist und auf absehbare Zeit so bleiben wird, ist nicht zuletzt den Gentechnik-Gegnern in den Industrieländern zuzuschreiben, die mit ihren irrationalen Angstmacher-Kampagnen eine Stärkung der öffentlichen Forschung weitgehend verhindern und eine echte Debatte über Vorteile und Risiken der Biotechnologie hintertreiben. Es ist, man kann das nicht oft genug wiederholen, eine Sache, wenn Körnerpicker und biologisch-dynamische Landwirte in den reichen Ländern ihre Geschäftsideen mit allen Mitteln verteidigen, aber eine ganz andere, wenn sich Entwicklungshelfer aus Angst um ihre Spendeneinnahmen indirekt zu Komplizen von Multis machen, die allein darüber befinden, welche Märkte sie in der Dritten Welt mit welchen Produkten erschliessen möchten. Nicht nur die Kleinbauern Kenias, die weder für Düngemittel noch für Pestizide Geld ausgeben können und auf den Nachbau ihrer Maissaat angewiesen sind, warten darauf, dass sich die Hilfswerke aus ihrer selbstgebauten Neinsager-Falle befreien und in einen rationalen Diskurs über die Chancen und Risiken der Agrobiotechnologie für die Dritte Welt eintreten.»

Das Buch ist farbig reich illustriert und allgemein verständlich geschrieben. Die klaren Positionsbezüge des Autors sind geeignet, die Debatte über die landwirtschaftliche Entwicklungspolitik und die Verwendung moderner Pflanzenzüchtungsmethoden auf rationaler Basis zu beleben.

Das kritische Nachwort des deutschen Entwicklungspolitik-Experten Franz Nuscheler und das Vorwort des Schweizer Fachmanns Richard Gerster zeigen, wie unterschiedlich die Ansichten des Autors beurteilt werden können. In einem sind sich die Spezialisten allerdings einig: «Der Grundsatz der Transparenz hat diese Publikation erst möglich gemacht und verdient höchste Anerkennung» (Gerster); der Projektbericht sollte «nicht nur zur Pflichtlektüre in agrarwissenschaftlichen Fakultäten, sondern auch in entwicklungswissenschaftlichen Studiengängen – und nicht zuletzt auch in Instruktionsseminaren der heftig attackierten Hilfswerke und NGOs – gehören» (Nuscheler)

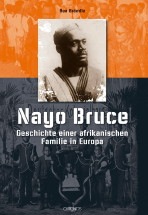

Die Zürcher Publizistin Rea Brändle hat nach jahrelanger Forschung in Europa und Afrika aufgrund schriftlicher und mündlicher Überlieferung die faszinierende Auswanderer-Geschichte des 1859 geborenen togolesischen Schaustellers und Unternehmers Nayo Bruce und seiner weit verstreuten Nachkommen rekonstruiert und sie mit der Einwanderer-Geschichte des gleichaltrigen Schweizer Missionars Ernst Bürgi kontrastiert. Herausgekommen ist ein auf seltsame Weise unfertiges Buch, eine Art Steinbruch aus einzelnen Erzählstücken und Szenen. Auffallend sind nicht die Lücken, die nicht überbrückt sind, sondern die Fülle der Informationen, die unorganisiert bleiben. Es entsteht der Eindruck, dass es die Autorin mit ihrem Material nicht mehr länger ausgehalten hat und sich mit der Publikation entlasten musste. Sosehr dieser Druck der Dramaturgie des Werkes schadete: Rea Brändle verdient Aufmerksamkeit für ihr faszinierendes Stück Geschichtsschreibung und höchste Bewunderung für ihre Recherchierleistung.

Brändle, Rea: Nayo Bruce. Geschichte einer afrikanischen Familie in Europa. Zürich 2007 (Chronos Verlag)

Hier steht die ausführliche Besprechung als PDF zur Verfügung.

Und hier gibt es einen provisorischen Stammbaum der Familie Nayo Bruce (Informationen aus dem Buch) als PDF.

Befreite Partnerschaft

Auf die Idee, den Bericht über das Symposium 2007 der Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung (NFSD) in den grösseren Zusammenhang der aktuellen entwicklungspolitischen Debatten zu stellen, brachte mich die Neue Zürcher Zeitung. Sie berichtete auf so erschreckende Weise uninformiert und unreflektiert über das Symposium, dass sich eine gründliche Erläuterung der Zusammenhänge aufdrängte. Es bot sich damit auch eine gute Gelegenheit, die Dokumente, die in den nächsten Jahren den entwicklungspolitischen Diskurs massgebend bestimmen werden – das «Abuja Commitment» und die «Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit» der OECD von 2006 und die am 9. Dezember 2007 verabschiedeten Vereinbarungen über die «Strategische Partnerschaft Afrika – EU» verfügbar zu machen. Wer die Papiere aufmerksam liest, erkennt eine neue, von früheren paternalistischen Ansätzen befreite Partnerschaft: Hilfe und Unterstützung werden einerseits an Bedingungen gebunden und von Erfolgskontrollen begleitet. Anderseits sind es nicht mehr die Geberländer, die bestimmen, was und wie sie helfen, vielmehr definieren die Empfänger ihre Bedürfnisse. Dass auch dies nicht immer konfliktfrei abläuft, zeigten einzelne Referate am NFSD-Symposium.

Ausführlicher Bericht als PDF...

Video der einzelnen Referate auf der NFSD-Website.

Auf die Idee, den Bericht über das Symposium 2007 der Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung (NFSD) in den grösseren Zusammenhang der aktuellen entwicklungspolitischen Debatten zu stellen, brachte mich die Neue Zürcher Zeitung. Sie berichtete auf so erschreckende Weise uninformiert und unreflektiert über das Symposium, dass sich eine gründliche Erläuterung der Zusammenhänge aufdrängte. Es bot sich damit auch eine gute Gelegenheit, die Dokumente, die in den nächsten Jahren den entwicklungspolitischen Diskurs massgebend bestimmen werden – das «Abuja Commitment» und die «Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit» der OECD von 2006 und die am 9. Dezember 2007 verabschiedeten Vereinbarungen über die «Strategische Partnerschaft Afrika – EU» verfügbar zu machen. Wer die Papiere aufmerksam liest, erkennt eine neue, von früheren paternalistischen Ansätzen befreite Partnerschaft: Hilfe und Unterstützung werden einerseits an Bedingungen gebunden und von Erfolgskontrollen begleitet. Anderseits sind es nicht mehr die Geberländer, die bestimmen, was und wie sie helfen, vielmehr definieren die Empfänger ihre Bedürfnisse. Dass auch dies nicht immer konfliktfrei abläuft, zeigten einzelne Referate am NFSD-Symposium.

Ausführlicher Bericht als PDF...

Video der einzelnen Referate auf der NFSD-Website.

Grosse Mütter

Ein eindrückliches Buch ruft in Erinnerung, wie schwer die Last ist, die afrikanische Grossmütter zu schultern haben, wenn sie nach dem frühen Aids-Tod ihrer Kinder die Enkel bei sich aufnehmen. Das Hilfswerk Kwa Wazee unterstützt sie dabei.

Hier steht die mit neuen Fakten über das erfolgreiche Hilfswerk Kwa Wazee ergänzte Buchbesprechung in voller Länge als PDF zur Verfügung.

Weitere Informationen über Kwa Wazee und seinen Gründer Kurt Madörin ist weiter unten auf dieser Seite zu finden. Und hier geht es direkt zum Hilfswerk.

Anna-Maria Martin war 82, als sie sich 2006 in Itongo, einem Dorf im Nordwesten Tansanias, bereit erklärte, Christoph Gödan Modell zu sitzen. Der deutsche Fotograf hielt sich im Auftrag des deutschen Hilfswerks HelpAge und des schweizerischen Vereins Kwa Wazee in der Gegend auf, um die Unterstützung von Grossmüttern zu dokumentieren, die ihre verwaisten Enkel bei sich aufgenommen hatten.

«Das Einzige, was mir noch Freude bereitet», sagte die alte Frau dem Besucher, «ist meine Enkelin Odeta. Ansonsten sehe ich keinen Grund, warum ich noch leben sollte. … Mir bleibt nur die Trauer, um meine vielen verstorbenen Kinder.» Vier starben, als sie noch klein waren, fünf als Erwachsene an HIV/Aids und Malaria, nur ein Sohn ist noch am Leben. Dass er seine Mutter unterstützt, wie das der Tradition entspräche, ist nicht möglich. Für ihre Enkel – neben Odeta gibt es noch einen Jungen, das baufällige Haus der Grossmutter nur als Schlafplatz benützt – ist Anna-Maria Martin die einzige Bezugsperson, Ernährerin und Erzieherin zugleich.

«Das Einzige, was mir noch Freude bereitet», sagte die alte Frau dem Besucher, «ist meine Enkelin Odeta. Ansonsten sehe ich keinen Grund, warum ich noch leben sollte. … Mir bleibt nur die Trauer, um meine vielen verstorbenen Kinder.» Vier starben, als sie noch klein waren, fünf als Erwachsene an HIV/Aids und Malaria, nur ein Sohn ist noch am Leben. Dass er seine Mutter unterstützt, wie das der Tradition entspräche, ist nicht möglich. Für ihre Enkel – neben Odeta gibt es noch einen Jungen, das baufällige Haus der Grossmutter nur als Schlafplatz benützt – ist Anna-Maria Martin die einzige Bezugsperson, Ernährerin und Erzieherin zugleich.

Als Christoph Gödan vor fünf Jahren Aufnahmen machte und die alten Frauen behutsam zum Reden brachte, hatte der Schweizer Soziologe Kurt Madörin im nahen Nshamba begonnen, Anna-Maria Martin und weiteren 400 alten Leuten kleine Summen auszuzahlen, damit sie Salz und Seife kaufen konnten. Fünf Jahre später profitieren fast 1000 Grossmütter (und einige Grossväter) von beitragslosen Renten. Sie sind mit 10’500 Tansania-Shilling (derzeit rund 5 Euro) für Alleinstehende und zusätzlich 6’000 TZS pro Kind so hoch, dass sie das Überleben sichern sollten. Wegen einer Dürre in der Winter-Regenzeit 2010 und zu viel Regen im Herbst 2011 mussten die Beträge zwei Mal um 4’000 TZS ergänzt werden.

Nur so war es möglich, die drohende Hungerperiode zu entschärfen. Weil nicht nur das Wetter die Ernten beeinträchtige, sondern zudem eine gefährliche Bakterienkrankheit die Kochbananen-Stauden befiel, mussten viele Menschen in der Region mit bloss einer Mahlzeit pro Tag auskommen. Manchmal, heisst es im Jahresbericht 2011, war es auch weniger. Mangelernährung macht den Körper anfällig für Krankheiten. Nicht überraschend nahmen die Malariafälle und andere Infektionskrankheiten im letzten Jahr massiv zu. Mehr …

Christoph Gödan: «Die grossen Mütter. Leben mit Aids in Afrika». Wien 2012 (Mandelbaum Verlag). 142 Seiten, ca. € 29.90

Ein eindrückliches Buch ruft in Erinnerung, wie schwer die Last ist, die afrikanische Grossmütter zu schultern haben, wenn sie nach dem frühen Aids-Tod ihrer Kinder die Enkel bei sich aufnehmen. Das Hilfswerk Kwa Wazee unterstützt sie dabei.

Hier steht die mit neuen Fakten über das erfolgreiche Hilfswerk Kwa Wazee ergänzte Buchbesprechung in voller Länge als PDF zur Verfügung.

Weitere Informationen über Kwa Wazee und seinen Gründer Kurt Madörin ist weiter unten auf dieser Seite zu finden. Und hier geht es direkt zum Hilfswerk.

Anna-Maria Martin war 82, als sie sich 2006 in Itongo, einem Dorf im Nordwesten Tansanias, bereit erklärte, Christoph Gödan Modell zu sitzen. Der deutsche Fotograf hielt sich im Auftrag des deutschen Hilfswerks HelpAge und des schweizerischen Vereins Kwa Wazee in der Gegend auf, um die Unterstützung von Grossmüttern zu dokumentieren, die ihre verwaisten Enkel bei sich aufgenommen hatten.

Als Christoph Gödan vor fünf Jahren Aufnahmen machte und die alten Frauen behutsam zum Reden brachte, hatte der Schweizer Soziologe Kurt Madörin im nahen Nshamba begonnen, Anna-Maria Martin und weiteren 400 alten Leuten kleine Summen auszuzahlen, damit sie Salz und Seife kaufen konnten. Fünf Jahre später profitieren fast 1000 Grossmütter (und einige Grossväter) von beitragslosen Renten. Sie sind mit 10’500 Tansania-Shilling (derzeit rund 5 Euro) für Alleinstehende und zusätzlich 6’000 TZS pro Kind so hoch, dass sie das Überleben sichern sollten. Wegen einer Dürre in der Winter-Regenzeit 2010 und zu viel Regen im Herbst 2011 mussten die Beträge zwei Mal um 4’000 TZS ergänzt werden.

Nur so war es möglich, die drohende Hungerperiode zu entschärfen. Weil nicht nur das Wetter die Ernten beeinträchtige, sondern zudem eine gefährliche Bakterienkrankheit die Kochbananen-Stauden befiel, mussten viele Menschen in der Region mit bloss einer Mahlzeit pro Tag auskommen. Manchmal, heisst es im Jahresbericht 2011, war es auch weniger. Mangelernährung macht den Körper anfällig für Krankheiten. Nicht überraschend nahmen die Malariafälle und andere Infektionskrankheiten im letzten Jahr massiv zu. Mehr …

Christoph Gödan: «Die grossen Mütter. Leben mit Aids in Afrika». Wien 2012 (Mandelbaum Verlag). 142 Seiten, ca. € 29.90

Auf Wunsch der Basler TagesWoche bin ich zum Jahresbeginn 2012 der Frage nachgegangen, inwiefern afrikanische Volkswirtschaften von der globalen Finanzkrise betroffen sind. Es ergab sich dabei die Gelegenheit, den Stand der Entwicklung in den Ländern südlich der Sahara kompakt zu beschreiben.

Im Windschatten der Finanzkrise

Widersprüchliches Afrika: Während Hunger und Elend in westlichen Medien Schlagzeilen machen, boomt mancherorts südlich der Sahara die Wirtschaft – und die europäische Finanz- und Schuldenkrise kennt man höchstens vom Hörensagen.

Hier steht der Text der TagesWoche (Ausgabe 6/2012 vom 10.2.2012) als PDF zur Verfügung.

Der Artikel betont, dass die Entwicklung in Afrika südlich der Sahara nicht, wie das an vielen Stammtischen geschieht, auf einen einfachen Nenner gebracht werden kann. Die Praxis der Entwicklungshilfe hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Geberstaaten schliessen sich zu Gemeinschaften zusammen, und sie treten den Empfängern nicht in paternalistischer Manier gegenüber. Verhandelt wird auf Augenhöhe – was allerdings auch heisst, dass die Verantwortung für die Resultate gemeinsam getragen wird.

Die Grundlage für den Wandel bilden mehrere von der Uno und von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) aufgegleiste, internationale Vereinbarungen. (Alle Dokumente in englischer Sprache.)

Ausgangspunkt bildete der «Monterrey Consensus» der Uno von 2002, der die Finanzierung der Entwicklungshilfe auf eine neue Basis stellte. Die Teilnehmer, darunter 50 Staatschefs, verpflichteten sich, jährlich mindestens 0,7 Prozent des Nationaleinkommens zur Unterstützung der armen Länder einzusetzen.

Die Grundsätze wurden 2008 an einer Folgekonferenz in Doha unter dem Eindruck der eben ausgebrochenen globalen Finanzkrise bekräftigt.

2003 schalteten sich die internationalen Entwicklungshilfe-Agenturen unter Führung der OECD unter Berufung auf den Monterrey Konsensus ein, um die Armutsbekämpfung im Hinblick auf die Millenium-Ziele der Uno prominent auf die internationale Agenda zu setzen und in der «Rome Declaration» eine Grundsatzvereinbarung festzuklopfen.

Die Deklaration von Paris über die Wirksamkeit von Entwicklungshilfe («Paris Declaration on Aid Effectiveness») vom Februar 2005 verlangte von Gebern und Empfängern die Bereitschaft zur gegenseitigen Übernahme von Verantwortung. Auch dieser Konferenz folgte eine weitere – 2008 in Accra (Ghana) – die in der «Accra Agenda for Action» – welche den Staaten konkrete Ziele auferlegte und die Zusammenarbeit zwischen Gebern und Empfängern weiter konkretisierte.

Als sich die Akteure der Entwicklungs-Zusammenarbeit 2011 in Busan (Südkorea) erneut zur Zwischenbilanz trafen, ging es um die Verpflichtung der grossen Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China), sich stärker an den multilateralen Hilfsanstrengungen zu beteiligen, und um den Versuch, auch die Privatwirtschaft zu stärkerem Engagement zu verpflichten. Eine gemeinsame Plattform kam dabei vorerst nicht zustande.

Im Windschatten der Finanzkrise

Widersprüchliches Afrika: Während Hunger und Elend in westlichen Medien Schlagzeilen machen, boomt mancherorts südlich der Sahara die Wirtschaft – und die europäische Finanz- und Schuldenkrise kennt man höchstens vom Hörensagen.

Hier steht der Text der TagesWoche (Ausgabe 6/2012 vom 10.2.2012) als PDF zur Verfügung.

Der Artikel betont, dass die Entwicklung in Afrika südlich der Sahara nicht, wie das an vielen Stammtischen geschieht, auf einen einfachen Nenner gebracht werden kann. Die Praxis der Entwicklungshilfe hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Geberstaaten schliessen sich zu Gemeinschaften zusammen, und sie treten den Empfängern nicht in paternalistischer Manier gegenüber. Verhandelt wird auf Augenhöhe – was allerdings auch heisst, dass die Verantwortung für die Resultate gemeinsam getragen wird.

Die Grundlage für den Wandel bilden mehrere von der Uno und von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) aufgegleiste, internationale Vereinbarungen. (Alle Dokumente in englischer Sprache.)

Ausgangspunkt bildete der «Monterrey Consensus» der Uno von 2002, der die Finanzierung der Entwicklungshilfe auf eine neue Basis stellte. Die Teilnehmer, darunter 50 Staatschefs, verpflichteten sich, jährlich mindestens 0,7 Prozent des Nationaleinkommens zur Unterstützung der armen Länder einzusetzen.

Die Grundsätze wurden 2008 an einer Folgekonferenz in Doha unter dem Eindruck der eben ausgebrochenen globalen Finanzkrise bekräftigt.

2003 schalteten sich die internationalen Entwicklungshilfe-Agenturen unter Führung der OECD unter Berufung auf den Monterrey Konsensus ein, um die Armutsbekämpfung im Hinblick auf die Millenium-Ziele der Uno prominent auf die internationale Agenda zu setzen und in der «Rome Declaration» eine Grundsatzvereinbarung festzuklopfen.

Die Deklaration von Paris über die Wirksamkeit von Entwicklungshilfe («Paris Declaration on Aid Effectiveness») vom Februar 2005 verlangte von Gebern und Empfängern die Bereitschaft zur gegenseitigen Übernahme von Verantwortung. Auch dieser Konferenz folgte eine weitere – 2008 in Accra (Ghana) – die in der «Accra Agenda for Action» – welche den Staaten konkrete Ziele auferlegte und die Zusammenarbeit zwischen Gebern und Empfängern weiter konkretisierte.

Als sich die Akteure der Entwicklungs-Zusammenarbeit 2011 in Busan (Südkorea) erneut zur Zwischenbilanz trafen, ging es um die Verpflichtung der grossen Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China), sich stärker an den multilateralen Hilfsanstrengungen zu beteiligen, und um den Versuch, auch die Privatwirtschaft zu stärkerem Engagement zu verpflichten. Eine gemeinsame Plattform kam dabei vorerst nicht zustande.

Malaria-Bekämpfung in Tansania: Mehr Sicherheit

Der Kampf gegen die Malaria gehört in Tansania zu den wichtigsten Aufgaben der Gesundheitspolitik. Das entwicklungspolitisch beispielhafte ACCESS-Programm leistete in den letzten neun Jahren dazu einen bedeutenden Beitrag.

Hier steht der ganze Beitrag als PDF zur Verfügung.

Über die Schlüsselrolle der Frauenförderung im Kampf gegen die Malaria publizierte die Basler «TagesWoche» in der Ausgabe vom 9. November 2012 meinen ausführlichen Bericht.

Auf den Listen, die im Behandlungsraum im Ambulatorium von Michenga die Häufigkeit der Diagnosen anzeigen, figuriert die Malaria immer ganz zuoberst, und zwar für Erwachsene wie für Kinder. Das gilt im ganzen Kilombero-Tal im Südwesten Tansanias, das wegen regelmässiger Überschwemmungen ein Paradies für Mücken ist, welche die Krankheit übertragen

Im ganzen Land sind 43 Millionen Menschen, fast die ganze Bevölkerung, von Malaria bedroht. Im laufenden Jahr, schätzt die Anthropologin Brigit Obrist vom «Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut» (Swiss TPH), wird die Zahl der Krankheitsfälle zwischen 14 und 18 Millionen betragen – trotz wachsender Bevölkerung etwa gleich viele wie 2003. 60’000 der Patientinnen und Patienten sterben jedes Jahr, darunter 48’000 Kinder unter fünf Jahren. So schlimm diese Zahlen sind: Sie nehmen ab. Tansania wird, so schreibt die Entwicklungsorganisation der UNO, bis 2015 das Millenium-Entwicklungsziel zur Reduktion der Kindersterblichkeit erreichen. Und die Weltbank liefert dazu die Fakten: Starben zu Beginn des Jahrtausends, 2001, noch 120 von 1000 Lebendgeborenen vor ihrem fünften Geburtstag, so waren es 2011 noch 68 – die meisten an behandelbaren Krankheiten wie Durchfall oder Malaria.

Im ganzen Land sind 43 Millionen Menschen, fast die ganze Bevölkerung, von Malaria bedroht. Im laufenden Jahr, schätzt die Anthropologin Brigit Obrist vom «Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut» (Swiss TPH), wird die Zahl der Krankheitsfälle zwischen 14 und 18 Millionen betragen – trotz wachsender Bevölkerung etwa gleich viele wie 2003. 60’000 der Patientinnen und Patienten sterben jedes Jahr, darunter 48’000 Kinder unter fünf Jahren. So schlimm diese Zahlen sind: Sie nehmen ab. Tansania wird, so schreibt die Entwicklungsorganisation der UNO, bis 2015 das Millenium-Entwicklungsziel zur Reduktion der Kindersterblichkeit erreichen. Und die Weltbank liefert dazu die Fakten: Starben zu Beginn des Jahrtausends, 2001, noch 120 von 1000 Lebendgeborenen vor ihrem fünften Geburtstag, so waren es 2011 noch 68 – die meisten an behandelbaren Krankheiten wie Durchfall oder Malaria.

Mediziner in den dörflichen Gesundheitszentren loben die neuen Malaria-Medikamente, die eine wirkungsvolle Behandlung möglich machen. Sie müssen aber zugeben, dass sie gelegentlich nicht über genügend Vorräte verfügen. In Michenga, zum Beispiel, ist bei unserem Augenschein das Malaria-Medikament Coartem, das die Regierung als Standard vorschreibt, nur in der Dosierung für Kinder vorrätig. Das ist für erwachsene Patienten fatal, weil die Behandlung innerhalb von 24 Stunden nach Ausbruch der Krankheit beginnen muss, und die Pillen in der vorgeschriebenen Zeitfolge zu schlucken sind.

Wer in einer solchen Situation kein Geld hat, um sich das Medikament an einem andern Ort, zum Beispiel in einer der neuen privaten Ausgabestellen für Arzneimittel, gegen bar zu besorgen, bleibt ungenügend behandelt.

Die Organisation und der Zustand der Gesundheitsdienste in den ländlichen Gebieten sind in Afrika südlich der Sahara generell das grösste Hindernis bei der wirkungsvollen Behandlung von Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS. Die Unwissenheit der Bevölkerung, die lange als entscheidende Hürde galt, konnte dank jahrelanger Aufklärungskampagnen wirkungsvoll abgebaut werden, wie die Begleitforschung zum ACCESS-Programm nachgewiesen hat.

Über den Beginn des Access-Programms schrieb ich erstmals 2005 und berücksichtigte dabei auch den Ausbau des Campus in Ifakara, seit Jahrzehnten ein Hotspot der Schweizer Entwicklungshilfe.

Der Kampf gegen die Malaria gehört in Tansania zu den wichtigsten Aufgaben der Gesundheitspolitik. Das entwicklungspolitisch beispielhafte ACCESS-Programm leistete in den letzten neun Jahren dazu einen bedeutenden Beitrag.

Hier steht der ganze Beitrag als PDF zur Verfügung.

Über die Schlüsselrolle der Frauenförderung im Kampf gegen die Malaria publizierte die Basler «TagesWoche» in der Ausgabe vom 9. November 2012 meinen ausführlichen Bericht.

Auf den Listen, die im Behandlungsraum im Ambulatorium von Michenga die Häufigkeit der Diagnosen anzeigen, figuriert die Malaria immer ganz zuoberst, und zwar für Erwachsene wie für Kinder. Das gilt im ganzen Kilombero-Tal im Südwesten Tansanias, das wegen regelmässiger Überschwemmungen ein Paradies für Mücken ist, welche die Krankheit übertragen

Mediziner in den dörflichen Gesundheitszentren loben die neuen Malaria-Medikamente, die eine wirkungsvolle Behandlung möglich machen. Sie müssen aber zugeben, dass sie gelegentlich nicht über genügend Vorräte verfügen. In Michenga, zum Beispiel, ist bei unserem Augenschein das Malaria-Medikament Coartem, das die Regierung als Standard vorschreibt, nur in der Dosierung für Kinder vorrätig. Das ist für erwachsene Patienten fatal, weil die Behandlung innerhalb von 24 Stunden nach Ausbruch der Krankheit beginnen muss, und die Pillen in der vorgeschriebenen Zeitfolge zu schlucken sind.

Wer in einer solchen Situation kein Geld hat, um sich das Medikament an einem andern Ort, zum Beispiel in einer der neuen privaten Ausgabestellen für Arzneimittel, gegen bar zu besorgen, bleibt ungenügend behandelt.

Die Organisation und der Zustand der Gesundheitsdienste in den ländlichen Gebieten sind in Afrika südlich der Sahara generell das grösste Hindernis bei der wirkungsvollen Behandlung von Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS. Die Unwissenheit der Bevölkerung, die lange als entscheidende Hürde galt, konnte dank jahrelanger Aufklärungskampagnen wirkungsvoll abgebaut werden, wie die Begleitforschung zum ACCESS-Programm nachgewiesen hat.

Über den Beginn des Access-Programms schrieb ich erstmals 2005 und berücksichtigte dabei auch den Ausbau des Campus in Ifakara, seit Jahrzehnten ein Hotspot der Schweizer Entwicklungshilfe.

Architektur südlich der Sahara: Die Zukunft formen

Afrikanische Architektur ist durch vielfältige Aspekte geprägt – überall durch jahrhundertealte Traditionen, und in den Städten durch die koloniale Vergangenheit und den Einfluss der Moderne. Gibt es überhaupt eine zeitgenössische afrikanische Architektur? Und, wenn ja, wer baut sie? Eine Ausstellung im Architekturmuseum der Technischen Universität München (13.9.2013 – 2.2.2014) gab und ein Katalogbuch gibt unter dem Titel «Afritecture – Bauen mit der Gemeinschaft» Einblick in das vielschichtige Thema.

Der vollständige Text steht hier als PDF zur Verfügung.

Bauen südlich der Sahara ist ausserhalb der Städte aus Tradition ein Gemeinschaftswerk. Denn die Wenigsten können es sich leisten, Spezialisten anzustellen. Die Häuser, selten mehr als vier Wände mit einem Dach, sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Die Mauern bestehen aus Flechtwerk, das mit Lehm ausgefacht wird. Nur das (kleine) Fenster und die einfache Holztüre werden von einem lokalen Schreiner bezogen.

Wer in Zeiten von HIV/Aids keine Familie hat, die mithelfen kann, ist beim Hausbau auf die Unterstützung von Freunden oder auf die ganze Dorfgemeinschaft angewiesen: Zuerst gilt es, Erde mit Wasser zu mischen und den Lehm vielfüssig zu einem geschmeidigen Brei zu stampfen. Gleichzeitig wird die Grundkonstruktion aufgestellt: Möglichst gleichmässig gewachsene, dünne Baumstämme an den Ecken, und dazwischen ein Flechtwerk aus biegsamen Ästen, das den feuchten Lehm aufnimmt. Länger als einen oder zwei Tage dauert so ein Hausbau nicht.

Wer in Zeiten von HIV/Aids keine Familie hat, die mithelfen kann, ist beim Hausbau auf die Unterstützung von Freunden oder auf die ganze Dorfgemeinschaft angewiesen: Zuerst gilt es, Erde mit Wasser zu mischen und den Lehm vielfüssig zu einem geschmeidigen Brei zu stampfen. Gleichzeitig wird die Grundkonstruktion aufgestellt: Möglichst gleichmässig gewachsene, dünne Baumstämme an den Ecken, und dazwischen ein Flechtwerk aus biegsamen Ästen, das den feuchten Lehm aufnimmt. Länger als einen oder zwei Tage dauert so ein Hausbau nicht.

Prekär ist auch die Architektur in den Slums vieler afrikanischer Städte, mit dem Unterschied allerdings, dass hier anderes Material Verwendung findet: Eigenhändig hergestellte Backsteine, Holzbohlen und – wie auf dem Land – schwer erschwingliches Wellblech für das Dach.

Auch auf dem Land gibt es feste Bauten. Sie dienen in erster Linie der Gemeinschaft – als religiöse Versammlungsräume, als Markthallen, Schulhäuser oder Ambulatorien. Diesen Gebäuden widmete sich das Ausstellungsprojekt der TU München und warf dabei eine grosse Zahl von Fragen auf – grundsätzliche und praktische. Grundsätzlich: Sollen, dürfen sich Architekten aus dem reichen Norden, denen die Bautraditionen südlich der Sahara fremd sind, einmischen? Welches sind die Bedingungen einer «Hilfe», die zumeist von idealistischen Studentinnen und Studenten während ihrer Semesterferien oder während eines Praktikums geleistet wird? Ist eine Unterstützung nachhaltig, die nach getaner Arbeit beendet ist und den Unterhalt anderen überlässt?

Es ist überaus erfreulich, im Katalog zu lesen, mit welchem Ernst sich die Autorinnen und Autoren diesen schwierigen Fragen stellen. Denn das Dilemma jeder Entwicklungshilfe ist auch beim Bauen offensichtlich: Nichts tun wäre am einfachsten; wer sich engagiert, setzt sich dem Vorwurf paternalistischer, ja kolonialistischer Besserwisserei aus – zumal es im Bausektor südlich der Sahara nur wenig einheimisches Fachpersonal gibt, das willens und in der Lage ist, weitab der grossen Zentren eigenverantwortlich Bauaufträge zu übernehmen.

Es ist überaus erfreulich, im Katalog zu lesen, mit welchem Ernst sich die Autorinnen und Autoren diesen schwierigen Fragen stellen. Denn das Dilemma jeder Entwicklungshilfe ist auch beim Bauen offensichtlich: Nichts tun wäre am einfachsten; wer sich engagiert, setzt sich dem Vorwurf paternalistischer, ja kolonialistischer Besserwisserei aus – zumal es im Bausektor südlich der Sahara nur wenig einheimisches Fachpersonal gibt, das willens und in der Lage ist, weitab der grossen Zentren eigenverantwortlich Bauaufträge zu übernehmen.

Der Katalog zur Ausstellung der Münchner Architektur-Schule berichtet über 26 Projekte in zehn afrikanischen Ländern südlich der Sahara. So vielgestaltig die Bauvorhaben auch sind, gemeinsam ist ihnen der Wille, bei der Wahl des verwendeten Materials oder im Rahmen ökologischer oder sozialer Kontexte auf die lokalen Gegebenheiten einzugehen. Mehr…

Die Illustrationen sind der besprochenen Publikation entnommen. Oben: Gedeckter Markt in Koudougou (Burkina Faso). Unten: «Sandbag-Houses» in der Nähe von Kapstadt (Südafrika)

Afrikanische Architektur ist durch vielfältige Aspekte geprägt – überall durch jahrhundertealte Traditionen, und in den Städten durch die koloniale Vergangenheit und den Einfluss der Moderne. Gibt es überhaupt eine zeitgenössische afrikanische Architektur? Und, wenn ja, wer baut sie? Eine Ausstellung im Architekturmuseum der Technischen Universität München (13.9.2013 – 2.2.2014) gab und ein Katalogbuch gibt unter dem Titel «Afritecture – Bauen mit der Gemeinschaft» Einblick in das vielschichtige Thema.

Der vollständige Text steht hier als PDF zur Verfügung.

Bauen südlich der Sahara ist ausserhalb der Städte aus Tradition ein Gemeinschaftswerk. Denn die Wenigsten können es sich leisten, Spezialisten anzustellen. Die Häuser, selten mehr als vier Wände mit einem Dach, sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Die Mauern bestehen aus Flechtwerk, das mit Lehm ausgefacht wird. Nur das (kleine) Fenster und die einfache Holztüre werden von einem lokalen Schreiner bezogen.

Prekär ist auch die Architektur in den Slums vieler afrikanischer Städte, mit dem Unterschied allerdings, dass hier anderes Material Verwendung findet: Eigenhändig hergestellte Backsteine, Holzbohlen und – wie auf dem Land – schwer erschwingliches Wellblech für das Dach.

Auch auf dem Land gibt es feste Bauten. Sie dienen in erster Linie der Gemeinschaft – als religiöse Versammlungsräume, als Markthallen, Schulhäuser oder Ambulatorien. Diesen Gebäuden widmete sich das Ausstellungsprojekt der TU München und warf dabei eine grosse Zahl von Fragen auf – grundsätzliche und praktische. Grundsätzlich: Sollen, dürfen sich Architekten aus dem reichen Norden, denen die Bautraditionen südlich der Sahara fremd sind, einmischen? Welches sind die Bedingungen einer «Hilfe», die zumeist von idealistischen Studentinnen und Studenten während ihrer Semesterferien oder während eines Praktikums geleistet wird? Ist eine Unterstützung nachhaltig, die nach getaner Arbeit beendet ist und den Unterhalt anderen überlässt?

Der Katalog zur Ausstellung der Münchner Architektur-Schule berichtet über 26 Projekte in zehn afrikanischen Ländern südlich der Sahara. So vielgestaltig die Bauvorhaben auch sind, gemeinsam ist ihnen der Wille, bei der Wahl des verwendeten Materials oder im Rahmen ökologischer oder sozialer Kontexte auf die lokalen Gegebenheiten einzugehen. Mehr…

Die Illustrationen sind der besprochenen Publikation entnommen. Oben: Gedeckter Markt in Koudougou (Burkina Faso). Unten: «Sandbag-Houses» in der Nähe von Kapstadt (Südafrika)

Tansania: Selbstverteidigung für Mädchen,

Anti-Gewalt-Programm für Buben

Seit rund 20 Jahren lebt und arbeitet der aus dem Baselbiet stammende Soziologe Kurt Madörin in Tansania. In den neunziger Jahren, nach Ausbruch der HIV/Aids-Krise in Ostafrika, gründete er – als Mitarbeiter des Hilfswerks «Terre des Hommes» – in der Provinz Kagera im Nordwesten Tansanias die Aidswaisen-Organisation Humuliza, die Jugendliche und Kinder auf vielfältige Weise ermöglichte, ein selbst bestimmtes Leben aufzubauen. Und später, nach seiner Pensionierung, das Hilfswerk «Kwa Wazee», das es Grossmüttern mit beitragslosen Renten ermöglicht, ihre elternlosen Enkel bei sich aufzunehmen. (Wir haben in der Vergangenheit ausführlich über diese Bemühungen berichtet.)

Hier steht der Jahresbericht 2015 von «Kwa Wazee» in deutscher Sprache zur Verfügung.

Eine Besonderheit von Madörins Engagement bestand von Anfang an darin, die Hilfstätigkeit fortwährend den wechselnden Bedürfnissen anzupassen. So wurde das Angebot für Jugendliche, das zunächst auf die psycho-soziale Unterstützung fokussiert war, bald durch praktische Kurse ergänzt, die es den Waisen ermöglichten, selbst Geld zu verdienen und zu ihrem Unterhalt beizutragen. Auch Selbstverteidigungskurse für Mädchen gehören seit langem zum Ziel, den Heranwachsenden allen widrigen Umständen zum Trotz ein selbst gestaltetes Leben zu ermöglichen.

Die 2008 gegründete Kinder- und Jugendorganisation von «Kwa Wazee», «TatuTano» genannt, verfolgt dieselben Ziele. Sie zählt derzeit rund 1500 Mitglieder, die in dörflichen Gruppen organisiert sind, die ihnen helfen, ihre Zukunft eigenständig zu gestalten. Buben lernen, dass männliches Selbstbewusstsein nicht auf Gewalt bauen muss, und Mädchen erfahren, dass sie ohne Furcht nein sagen können. Seit 2010 trainierte Madörins Team 2200 Mädchen und junge Frauen.

Video von Harm van Atteveld, 6 Min.

Die Erfahrung zeigte, dass es nicht genügt, erst Jugendliche zu unterweisen, sondern das auch Kinder zwischen 6 und 10 Jahren spielerisch trainiert werden sollen. Während der Schulferien im Juni und Juli 2016 soll das Projekt ausgeweitet werden. Während drei Wochen will das Team lokale Trainerinnen ausbilden, die ab der zweiten Woche mit Kindern arbeiten, mit denen sie im letzten Teil des Kurses unter Aufsicht selbstständig trainieren werden.

Zur Finanzierung des Programms bittet die eigens gegründete Initiative «Selbstbestimmung für Kids» um Spenden. Bis Ende April sollen 29’000 Franken zusammen kommen. Das Geld wird für den erwähnten Lehrgang, sowie für ein Anti-Gewalt-Programm für Buben sowie für Lobbyarbeit eingesetzt, die eine Verbreitung der Idee in weiteren Provinzen Tansanias ermöglicht. Das vom Projektteam unter der Leitung der Schweizerin Natalie Uhlmann von der Schweizerischen Interessengemeinschaft für die Gewaltprävention in Form von Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen («Pallas») erarbeitete Material findet bereits in Malawi Verwendung.

Hier geht es zur Website von «Selbstbestimmung für Kids».

Hier ist der Jahresbericht 2015 «Self-Defense for Girls» in englischer Sprache verfügbar.

Anti-Gewalt-Programm für Buben

Seit rund 20 Jahren lebt und arbeitet der aus dem Baselbiet stammende Soziologe Kurt Madörin in Tansania. In den neunziger Jahren, nach Ausbruch der HIV/Aids-Krise in Ostafrika, gründete er – als Mitarbeiter des Hilfswerks «Terre des Hommes» – in der Provinz Kagera im Nordwesten Tansanias die Aidswaisen-Organisation Humuliza, die Jugendliche und Kinder auf vielfältige Weise ermöglichte, ein selbst bestimmtes Leben aufzubauen. Und später, nach seiner Pensionierung, das Hilfswerk «Kwa Wazee», das es Grossmüttern mit beitragslosen Renten ermöglicht, ihre elternlosen Enkel bei sich aufzunehmen. (Wir haben in der Vergangenheit ausführlich über diese Bemühungen berichtet.)

Hier steht der Jahresbericht 2015 von «Kwa Wazee» in deutscher Sprache zur Verfügung.

Eine Besonderheit von Madörins Engagement bestand von Anfang an darin, die Hilfstätigkeit fortwährend den wechselnden Bedürfnissen anzupassen. So wurde das Angebot für Jugendliche, das zunächst auf die psycho-soziale Unterstützung fokussiert war, bald durch praktische Kurse ergänzt, die es den Waisen ermöglichten, selbst Geld zu verdienen und zu ihrem Unterhalt beizutragen. Auch Selbstverteidigungskurse für Mädchen gehören seit langem zum Ziel, den Heranwachsenden allen widrigen Umständen zum Trotz ein selbst gestaltetes Leben zu ermöglichen.

Die 2008 gegründete Kinder- und Jugendorganisation von «Kwa Wazee», «TatuTano» genannt, verfolgt dieselben Ziele. Sie zählt derzeit rund 1500 Mitglieder, die in dörflichen Gruppen organisiert sind, die ihnen helfen, ihre Zukunft eigenständig zu gestalten. Buben lernen, dass männliches Selbstbewusstsein nicht auf Gewalt bauen muss, und Mädchen erfahren, dass sie ohne Furcht nein sagen können. Seit 2010 trainierte Madörins Team 2200 Mädchen und junge Frauen.

Video von Harm van Atteveld, 6 Min.

Die Erfahrung zeigte, dass es nicht genügt, erst Jugendliche zu unterweisen, sondern das auch Kinder zwischen 6 und 10 Jahren spielerisch trainiert werden sollen. Während der Schulferien im Juni und Juli 2016 soll das Projekt ausgeweitet werden. Während drei Wochen will das Team lokale Trainerinnen ausbilden, die ab der zweiten Woche mit Kindern arbeiten, mit denen sie im letzten Teil des Kurses unter Aufsicht selbstständig trainieren werden.

Zur Finanzierung des Programms bittet die eigens gegründete Initiative «Selbstbestimmung für Kids» um Spenden. Bis Ende April sollen 29’000 Franken zusammen kommen. Das Geld wird für den erwähnten Lehrgang, sowie für ein Anti-Gewalt-Programm für Buben sowie für Lobbyarbeit eingesetzt, die eine Verbreitung der Idee in weiteren Provinzen Tansanias ermöglicht. Das vom Projektteam unter der Leitung der Schweizerin Natalie Uhlmann von der Schweizerischen Interessengemeinschaft für die Gewaltprävention in Form von Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen («Pallas») erarbeitete Material findet bereits in Malawi Verwendung.

Hier geht es zur Website von «Selbstbestimmung für Kids».

Hier ist der Jahresbericht 2015 «Self-Defense for Girls» in englischer Sprache verfügbar.