Jochen Eisenbrand

100 Jahre, 20 visionäre Interieurs im Vitra Design Museum

08.02.20 11:54 Abgelegt in:Kunst und Kultur

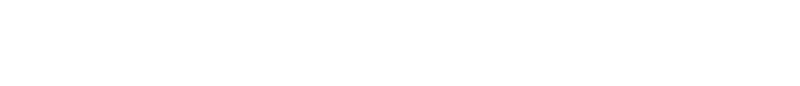

Im zweiten Saal, der an fünf exemplarischen Interieurs den gesellschaftlichen Aufbruch seit den 1960er-Jahre vorführt, dominiert auf den ersten Blick die Kollektion des avantgardistischen Mailänder Designkollektivs Memphis, die der Modeschöpfer Karl Lagerfeld in seiner Wohnung in Monte Carlo von der Innenarchitektin Andrée Putman arrangieren liess. Die dreiste Farbigkeit der geometrischen Elemente und die an einen Boxring erinnernde Sitzlandschaft wirken wie eine dadaistische Provokation, ihr Gebrauchswert ist allerdings gering. Kein Wunder, liess Lagerfeld das Ensemble nach wenigen Jahren versteigern. Bis heute in Gebrauch ist hingegen das bereits in den ersten 1970er-Jahren vom japanischen Architekten Kisho Kurakawa errichtete Kapsel-Hotel in Tokio. Die einheitlich acht Quadratmeter grossen und 2,3 Meter hohen Zellen sind komplett eingerichtet. Beispielhaft für die Zeit – und darüber hinaus – war auch Andy Warhols «Silver Factory». Gebäude im New Yorker Stadtteil SoHo, die als Werk- und Lagerhallen ausgedient hatten, nutzten Künstler als Ateliers. Der exzentrische Andy Warhol liess 1964 eine ehemalige Hutfabrik an der East 47th Street komplett mit Silberfolie auskleiden und nutzte den weitläufigen Raum nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Wohnen und als Treffpunkt für seine bizarre Gefolgschaft.

Die im Saal 3 unter dem Rubrum «Natur und Technik» versammelten Wohnmodelle der 1950er-Jahre führen uns in die Welt des grenzenlosen Fortschrittsglaubens: Ernstgemeint und unkritisch im «House of the Future» der «Ideal Home Exhibition» in London 1956, witzig veralbert in Jacques Tatis Film «Mon Oncle» über die voll automatisierte «Villa Arpel». Andere Konzepte, Innen und Aussen, Interieur und Natur zu verbinden, wirkten weit nachhaltiger. Am radikalsten ging Bernard Rudofsky (1905-1988) in seinem Wohngarten für den Bildhauer Costantino Nivola vor, in dem er freistehende Wände und – als Wohnraum – eine Pergola aufstellte, die im Sommer von Glyzinien überwuchert war. Weniger radikal versuchte die brasilianische Architektin Lina Bo Bardi 1953 ihre «Casa de Vidro» in die «natürliche Ordnung» einzufügen, indem sie die Fenster bis zum Fussboden zog und damit die Natur ins Haus holte.

Einzigartig war das allerdings nicht, wie im vierten Raum augenfällig wird, wo Ludwig Mies van der Rohes (1886-1969) Brünner «Villa Tugendhat» präsentiert wird. Als der letzte Direktor des Bauhauses 1928 den Auftrag für den Bau erhielt, erfüllte sich der Traum jedes Architekten: Das Hang-Grundstück in einem Villenquartier der mährischen Hauptstadt war riesig, die Begeisterung der Auftraggeber für seine Ideen fast grenzenlos, und ihre finanziellen Ressourcen ebenso. Das machte es möglich, dass Mies nicht nur konstruktiv Neuland betreten konnte, indem er als Tragkonstruktion ein Stahlskelett wählte, sodass den Wänden keine statische Funktion mehr zukam. So konnte er zum Park hin vom Boden bis zur Decke Glasfronten einbauen, die zudem versenkbar waren, sodass die dahinter liegenden Räume im Sommer zu einer Art Balkon werden konnten. Die Errungenschaften der

Besonders interessant an der aktuellen Ausstellung des Vitra Design Museums sind die Querbezüge, die über die Zeitspanne von hundert Jahren sichtbar werden. Es gibt Wohnwelten, die von 1920 bis heute allgemein als zeitgenössisch akzeptiert sind, und andere, die höchstens individuell als wertvoll gelten. Kritisch ist anzumerken, dass das gleichwertige Nebeneinander der beiden Konzepte – der von Wenigen als lebenswert empfundenen Wohnwelten und den von Vielen allgemein anerkannten Prinzipien – einen Eindruck von Beliebigkeit vermittelt, als hätten die Ausstellungsmacher selten gezeigte Stücke aus der Sammlung wieder einmal herzeigen wollen. Der Katalog, der ein viel breiteres Spektrum von beispielhaften Interieurs abdeckt, ist geeignet, diesen Eindruck zu korrigieren.

Die Ausstellung wird begleitet von einer Fülle von Führungen, Vorträgen, Workshops und Diskussionen. Das Programm steht auf der Website des Museums und hier zur Verfügung.

Den Katalog zur Ausstellung gibt es in einer deutschen und einer englischen Version.

Kries, M., Eisenbrand, J. (Hrsg.): Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs.

Mit Beiträgen von Jochen Eisenbrand, Joseph Grima, Anna-Mea Hoffmann, Jasper Morrison, Matteo Pirola, Alice Rawsthorn, Timothy Rohan, Penny Sparke, Adam Štěch, and Mark Taylor; Interviews mit Nacho Alegre, Charlap Hyman & Herrero, Ilse Crawford, Sevil Peach u.a.

Weil am Rhein 2020 (Vitra Design Museum), 320 Seiten, €59.90.

Illustrationen: Oben: Ausstellungssignet (Casa de Video), Mitte: Verner Panton, Phantasy Landscape. Unten: Villa Tugendhat, Gartenfront. Foto © Jürg Bürgi, Basel 2020.

Night Fever im Vitra Design Museum

17.03.18 16:15 Abgelegt in:Kunst und Kultur

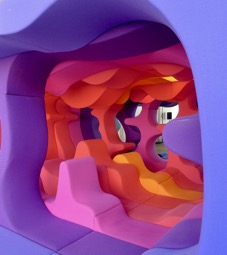

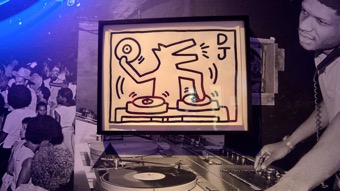

Nightclubs als Gesamtkunstwerke – Innenarchitektur, Möbeldesign, Grafik und Kunst, Licht und Musik – waren in vielen Grossstädten seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Zentren der populären Kultur. Hier tobte sich die Kunstszene aus, hier mussten sich Schwule und Lesben nicht verstecken, hier wurden – zum Teil in atemberaubendem Tempo – neue Musikstile kreiert und technisches Equipment lanciert, bevor der Kommerz die kreative Subkultur überrollte und der Niedergang seinen Anfang nahm. Unter dem Titel «Night Fever – Design und Clubkultur 1960 bis heute» zeigt das Vitra Design Museum in Weil am Rhein vom 17. März bis 9. September 2018 in Zusammenarbeit mit dem Brüsseler Design Museum «ADAM» die erste umfassende Ausstellung zur Design- und Kulturgeschichte der Nachtclubs. Die chronologisch aufgebaute Ausstellung präsentiert sowohl Erinnerungsstücke wie (Plakate, Möbel und Nachtschwärmer Outfits) als auch Filmdokumente Musikbeispiele und technische Einrichtungen von Clubs in Italien, Spanien, Deutschland, Grossbritannien und den USA. Ein Rundgang durch die mit grosser Kennerschaft von Jochen Eisenbrand, Catharine Rossi und Katarina Serulus gestaltete Schau führt von den Anfängen in den 1960er Jahre, als junge  Menschen erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg bereit und in der Lage waren, um in der Freizeit Geld auszugeben. In Italien und Grossbritannien entstanden – oft als Teil von grossen Einkaufszentren – neuartige Unterhaltungsstätten, wo nicht nur getanzt wurde, sondern auch Konzerte, Theateraufführungen und Performances stattfanden. Zehn Jahre später waren Discos modern, wo Schallplatten mit Musik verschiedener Stilrichtungen gespielt wurden. Die immer bessere technische Ausrüstung ermöglichte neue, die Sinne berauschende Licht- und Toneffekte, und die Disc-Jockeys, die bis dahin nur dafür sorgten, dass keine Lücken im Soundteppich entstanden, entwickelten sich zu eigenständigen Tonkünstlern. Klar, dass sich die Entwicklung in technischer Hinsicht und der Zwang, dem anspruchsvollen Publikum zu gefallen, auch auf die Architektur der Freizeittempel auswirkte. Sie wurden immer grösser, ihre Einrichtungen immer aufwändiger – bis das System kollabierte, weil hohe Mieten und Immobilienpreise in den Cities mit den Einnahmen nicht mehr zu finanzieren waren und das Publikum von Festivals und anderen Grossveranstaltungen absorbiert wurde. Man mag bedauern, dass sich die Ausstellung «Night Fever» ausschliesslich auf die Auswirkungen der Clubszene auf Design und Kultur konzentriert. Die Ausweitung des Fokus auf die historische Einbettung in den Kontext einer besonders aufgewühlten Epoche – Stichworte: Vietnamkonflikt, Drogenkonsum, Studentenbewegung, Kalter Krieg – hätte illustrieren können, dass Diskotheken mehr sein konnten als «ein Organismus hedonistischer Ausschweifung» (so Damon Rich im Essay «Palladian Demise»). Im Begleitbuch zur Ausstellung zeigt Iván López Munuera am berühmten «Palladium» in New York, dass die «Gemeinde der Tanzenden … mit ihrem Treiben eine bestimmte Art des politischen Engagements» verkörperten. In der Anfangszeit waren Männer-Tanzlokale illegal; mindestens jeder vierte Gast in einem New Yorker Nightclub musste weiblich sein. Die Tanzfläche, schreibt Munuera, sei damals ein umkämpftes Territorium gewesen, das überwiegend von sexuellen Minderheiten in Beschlag genommen wurde. Afroamerikaner, Lateinamerikaner und Frauen rangen um ihre Emanzipation, die ihnen in der Nixon-Ära und später unter Reagan «demokratische Repräsentanz» sichern half. «Als Folge dieses Prozesses bildete sich eine Art kollektiver Intelligenz heraus, die …ihre grösste Wirkung entfaltete, als es ab Mitte der achtziger Jahre darum ging, gemeinsam auf die Krise von HIV und Aids zu reagieren.»

Menschen erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg bereit und in der Lage waren, um in der Freizeit Geld auszugeben. In Italien und Grossbritannien entstanden – oft als Teil von grossen Einkaufszentren – neuartige Unterhaltungsstätten, wo nicht nur getanzt wurde, sondern auch Konzerte, Theateraufführungen und Performances stattfanden. Zehn Jahre später waren Discos modern, wo Schallplatten mit Musik verschiedener Stilrichtungen gespielt wurden. Die immer bessere technische Ausrüstung ermöglichte neue, die Sinne berauschende Licht- und Toneffekte, und die Disc-Jockeys, die bis dahin nur dafür sorgten, dass keine Lücken im Soundteppich entstanden, entwickelten sich zu eigenständigen Tonkünstlern. Klar, dass sich die Entwicklung in technischer Hinsicht und der Zwang, dem anspruchsvollen Publikum zu gefallen, auch auf die Architektur der Freizeittempel auswirkte. Sie wurden immer grösser, ihre Einrichtungen immer aufwändiger – bis das System kollabierte, weil hohe Mieten und Immobilienpreise in den Cities mit den Einnahmen nicht mehr zu finanzieren waren und das Publikum von Festivals und anderen Grossveranstaltungen absorbiert wurde. Man mag bedauern, dass sich die Ausstellung «Night Fever» ausschliesslich auf die Auswirkungen der Clubszene auf Design und Kultur konzentriert. Die Ausweitung des Fokus auf die historische Einbettung in den Kontext einer besonders aufgewühlten Epoche – Stichworte: Vietnamkonflikt, Drogenkonsum, Studentenbewegung, Kalter Krieg – hätte illustrieren können, dass Diskotheken mehr sein konnten als «ein Organismus hedonistischer Ausschweifung» (so Damon Rich im Essay «Palladian Demise»). Im Begleitbuch zur Ausstellung zeigt Iván López Munuera am berühmten «Palladium» in New York, dass die «Gemeinde der Tanzenden … mit ihrem Treiben eine bestimmte Art des politischen Engagements» verkörperten. In der Anfangszeit waren Männer-Tanzlokale illegal; mindestens jeder vierte Gast in einem New Yorker Nightclub musste weiblich sein. Die Tanzfläche, schreibt Munuera, sei damals ein umkämpftes Territorium gewesen, das überwiegend von sexuellen Minderheiten in Beschlag genommen wurde. Afroamerikaner, Lateinamerikaner und Frauen rangen um ihre Emanzipation, die ihnen in der Nixon-Ära und später unter Reagan «demokratische Repräsentanz» sichern half. «Als Folge dieses Prozesses bildete sich eine Art kollektiver Intelligenz heraus, die …ihre grösste Wirkung entfaltete, als es ab Mitte der achtziger Jahre darum ging, gemeinsam auf die Krise von HIV und Aids zu reagieren.»

Der Katalog der Ausstellung, der in einer deutschen und einer englischen Ausgabe erschien, ist eine sehr schön gestaltete, ebenso facettenreiche wie tiefgründige Materialsammlung mit einer Reihe von aufschlussreichen Aufsätzen und Interview-Texten.

Kries, M., Eisenbrand, J., Rossi, C. (Hrsg.): Night Fever. Design und Clubkultur 1960-heute. Weil am Rhein 2018 (Vitra Design Museum), 400 Seiten, €59.90.

Illustration: © Jürg Bürgi, Basel (2018), Installationsansicht aus der Ausstellung (DJ Larry Levan, Paradise Garage, New York, 1979 mit Grafik von Keith Haring.)

Der Katalog der Ausstellung, der in einer deutschen und einer englischen Ausgabe erschien, ist eine sehr schön gestaltete, ebenso facettenreiche wie tiefgründige Materialsammlung mit einer Reihe von aufschlussreichen Aufsätzen und Interview-Texten.

Kries, M., Eisenbrand, J., Rossi, C. (Hrsg.): Night Fever. Design und Clubkultur 1960-heute. Weil am Rhein 2018 (Vitra Design Museum), 400 Seiten, €59.90.

Illustration: © Jürg Bürgi, Basel (2018), Installationsansicht aus der Ausstellung (DJ Larry Levan, Paradise Garage, New York, 1979 mit Grafik von Keith Haring.)

Alexander Girard im Vitra Design Museum

15.03.16 11:28 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Seine herausragende Stellung in der Geschichte der Innenarchitektur und des Textil-Designs des 20. Jahrhunderts verdankt der 1907 in New York als Sohn eines französisch-italienischen Vaters und einer amerikanischen Mutter geborene und in Italien und England aufgewachsene Alexander (Sandro) Girard der Tatsache, dass er sehr früh damit begann, seine Interieurs gegen den herrschenden Trend der kühlen Sachlichkeit farbenfröhlich und mit Motiven aus der Volkskunst zu gestalten. Die erste umfassende Rückschau auf sein Werk, die Kurator Jochen Eisenbrand aufgrund des privaten Nachlasses vom 12. März 2016 bis zum 29. Januar 2017 im Vitra Design Museum in Weil am Rhein präsentiert, zeugt von einzigartiger Kreativität und einer unerhörten Schaffenskraft. Girard plante Häuser und ganze Inneneinrichtungen, darunter das Restaurant «La Fonda del Sol» in New York. Er gestaltete komplette Firmenauftritte – zum Beispiel das Erscheinungsbild der «Braniff International Airlines», die sich damit brüstete, das Ende des schlichten, unattraktiven Flugzeugs («The end of the plain plane») herbeigeführt zu haben– und er entwarf für Herman Miller unzählige Stoff-Kollektionen und Wanddekorationen für Grossraumbüros, die sogenannten «Environmental Enrichment Panels». Girard liess sich von der Natur, von Landschaften und von der Volkskunst inspirieren, denen er auf ausgedehnten Reisen in Europa, Afrika, Asien und vor allem in Nord- und Südamerika begegnete. Seine Sammlung von Volkskunst aus der ganzen Welt umfasste am Schluss nahezu 100’000 Objekte. Zur Pflege und Erforschung dieser immensen Kollektion, die er auch in mehreren grossen Ausstellungen kunstvoll zu inszenieren wusste, gründete er mit seiner Frau 1961 die Girard Foundation. Der Ausstellung im Vitra Design Museum, die das Londoner Design-Studio «Raw Edges» gestaltete, gelingt es, die ganze Vielfalt von Girards gestalterischem Universum fassbar zu machen. Und der von Jochen Eisenbrand herausgegebene und konzipierte prächtige Katalog ist nichts weniger als das wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Inventar eines für die moderne Geschichte der Gebrauchskunst ebenso einzigartigen wie richtungsweisenden Lebenswerks. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung.

dass er sehr früh damit begann, seine Interieurs gegen den herrschenden Trend der kühlen Sachlichkeit farbenfröhlich und mit Motiven aus der Volkskunst zu gestalten. Die erste umfassende Rückschau auf sein Werk, die Kurator Jochen Eisenbrand aufgrund des privaten Nachlasses vom 12. März 2016 bis zum 29. Januar 2017 im Vitra Design Museum in Weil am Rhein präsentiert, zeugt von einzigartiger Kreativität und einer unerhörten Schaffenskraft. Girard plante Häuser und ganze Inneneinrichtungen, darunter das Restaurant «La Fonda del Sol» in New York. Er gestaltete komplette Firmenauftritte – zum Beispiel das Erscheinungsbild der «Braniff International Airlines», die sich damit brüstete, das Ende des schlichten, unattraktiven Flugzeugs («The end of the plain plane») herbeigeführt zu haben– und er entwarf für Herman Miller unzählige Stoff-Kollektionen und Wanddekorationen für Grossraumbüros, die sogenannten «Environmental Enrichment Panels». Girard liess sich von der Natur, von Landschaften und von der Volkskunst inspirieren, denen er auf ausgedehnten Reisen in Europa, Afrika, Asien und vor allem in Nord- und Südamerika begegnete. Seine Sammlung von Volkskunst aus der ganzen Welt umfasste am Schluss nahezu 100’000 Objekte. Zur Pflege und Erforschung dieser immensen Kollektion, die er auch in mehreren grossen Ausstellungen kunstvoll zu inszenieren wusste, gründete er mit seiner Frau 1961 die Girard Foundation. Der Ausstellung im Vitra Design Museum, die das Londoner Design-Studio «Raw Edges» gestaltete, gelingt es, die ganze Vielfalt von Girards gestalterischem Universum fassbar zu machen. Und der von Jochen Eisenbrand herausgegebene und konzipierte prächtige Katalog ist nichts weniger als das wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Inventar eines für die moderne Geschichte der Gebrauchskunst ebenso einzigartigen wie richtungsweisenden Lebenswerks. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung.

Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.

Kries, M., Eisenbrand, J: Alexander Girard. A Designer’s Universe. Weil am Rhein 2016 (Vitra Design Museum). 512 Seiten, € 69.90

Illustration: Daisy Face. Environmental Enrichment Panel #3036, für Herman Miller 1971, Vitra Design Museum, Nachlass Alexander Girard.

Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.

Kries, M., Eisenbrand, J: Alexander Girard. A Designer’s Universe. Weil am Rhein 2016 (Vitra Design Museum). 512 Seiten, € 69.90

Illustration: Daisy Face. Environmental Enrichment Panel #3036, für Herman Miller 1971, Vitra Design Museum, Nachlass Alexander Girard.

Alvar Aalto: Natürliche Formen

08.10.14 09:10 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Orientierung in diesem fast unübersehbaren Lebenswerk ist das Katalogbuch sehr hilfreich. Es dokumentiert nicht nur die Exponate und die eigens für die Schau vom Fotokünstlers Armin Linke hergestellten Bildfolgen, sondern enthält eine Fülle weiterer Dokumente und ein gutes Dutzend sachkundiger Essays zu allen Aspekten von Aaltos Wirken. Jochen Eisenbrand, Mateo Kries (Hrsg.): Alvar Aalto – Second Nature. Weil am Rhein 2014 (Vitra Design Museum), 688 Seiten, € 69.90)

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung.

Louis Kahn im Vitra-Museum: Meister des Monumentalen

12.03.13 08:40 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Mateo Kries, Jochen Eisenbrand, Stanislaus von Moos (Hrsg.): Louis Kahn – The Power of Architecture. Weil am Rhein 2012 (Vitra Design Museum),354 S. €79.90 (Deutsche und Englische Ausgabe).