Kunst und Kultur

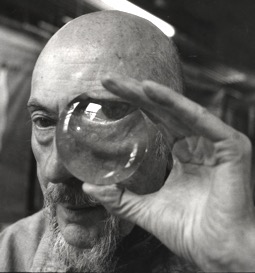

Medardo Rosso im Kunstmuseum Basel

30.03.25 16:32

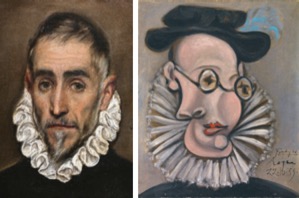

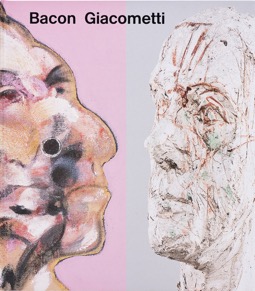

In der Tat fällt beim Betrachten der Werke im Erdgeschoss sofort das gewollt Skizzenhafte der Skulpturen auf. Sie kommen als unfertig, ungeglättet daher. (Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Non-finito-Theorie des Basler Kunsthistorikers Joseph Gantner (1896-1988) könnte interessant sein.) Man kann sich gut vorstellen, wie der Künstler in seinem Atelier an die Werke erneut Hand anlegen und seine Finger in die Gipsmasse drücken oder den Lehm kneten könnte. Ähnliche Arbeitsspuren kennen wir von Skulpturen Alberto Giacomettis und Auguste Rodins. Es ist nicht überraschend, dass die Fotografien, mit denen der Künstler seine Arbeiten dokumentierte, unscharf und verschwommen sind – was nicht den damals eingeschränkten technischen Möglichkeiten zuzuschreiben ist. Rosso war die Inszenierung seiner Werke wichtig. Wie es Phyllida Barlow formulierte: Einer festen Kontur wollte er sich nicht unterwerfen.

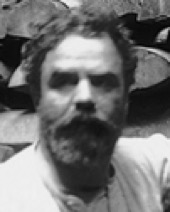

Gut zur Darstellung kommt in dem Raum hingegen die Materialität von Rossos Werken. Er arbeitete mit Gips, Wachs und Ton und liess nur in ausgewählten Fällen Bronzegüsse anfertigen. Seinen Erfolgen tat das keinen Abbruch, zumal er die Entstehung seiner Kunst, für die er mit Vorliebe Kinder und Menschen aus seiner Umgebung aber auch Kranke, Arme, Obdachlose modellierte, sorgfältig reflektierte. Als er zum Beispiel 1883 im Alter von 25 Jahren «Portinaia» (Die Pförtnerin) gestaltete, welche Birgit Brunk im Katalog als «ersten Schritt zur modernen Skulptur» bezeichnet, habe er untätig in seinem Mailänder Atelier gesessen. «Die Pförtnerin rief nach mir», berichtete er 40 Jahre später dem Journalisten Luigi Ambrosini (1883-1929). «Aufgewühlt ging ich mit dem Ton in der Hand in die Pförtnerloge. … Die Pförtnerin sass da und arbeitete. ich machte mich an die Arbeit. ich trug in meinem Innern den Eindruck, den die Frau stets bei mir hinterliess, wenn ich das Haus betrat und, sie anblickend, an ihr vorbeiging. … ich bedeckte das Bildwerk mit einem Tuch. … Am nächsten Morgen hob ich das Tuch und sieh: wie schön! Ich war zufrieden, ich fühlte mich geheilt. Ich hatte mich von der Pförtnerin befreit.»

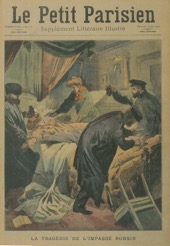

In der Ausstellung begegnen wir einem eigensinnigen Bildhauer, der alles hinter sich liess, das im 19. Jahrhundert als Denkmalkunst geachtet wurde. Sein ganzer Werdegang als Künstler war von Widerborstigkeit und Revoluzzertum geprägt. So wurde er zum Beispiel 1883 von der Kunstakademie der Brera in Mailand verwiesen, nachdem er mit einer Petition provoziert hatte, die das Aktzeichnen mit echten Modellen (statt mit Gipsabgüssen oder Schaufensterpuppen) forderte, zudem wurden seine Wettbewerbs-Vorschläge für Garibaldi-Denkmäler in Pavia und später in Mailand abgelehnt – der zweite Entwurf kam ohne den Freiheitskämpfer aus.

1889, bei seiner Ankunft in Paris standen Rosso schnell viele Türen offen. Seine Radikalität wirkte in den Kreisen der Avantgarde inspirierend, und er fand im Industriellen Henri Rouart im Jahr nach seiner Ankunft einen Förderer, der ihn mit Kunsthändlern, anderen Sammlern und Kollegen wie Edgar Degas und Auguste Renoir sowie Dichtern wie Stéphane Mallarmé und Paul Valéry bekannt machte. 1893 lernte er den fast eine Generation älteren Auguste Rodin (1840–1917) kennen. Sie pflegten bald freundschaftlichen Kontakt und schenkten einander eigene Werke. Die Freundschaft endete allerdings bereits 1898, nachdem Rodin das Gipsmodell eines Denkmals für den Schriftsteller Honoré de Balzac präsentiert hatte. Indem sie auf «L’unomo che legge» Bezug nahmen, warfen ihm Kritiker vor, bei Rosso abgekupfert zu haben. Der Italiener, der sich in Paris als Aussenseiter der Kunstwelt inszenierte, goss Öl ins Feuer, indem er versuchte, seine beispielgebende Rolle hervorzustreichen. Das Bedürfnis nach Bestätigung seines überragenden Talents zieht sich wie ein roter Faden durch Rossos Biografie.

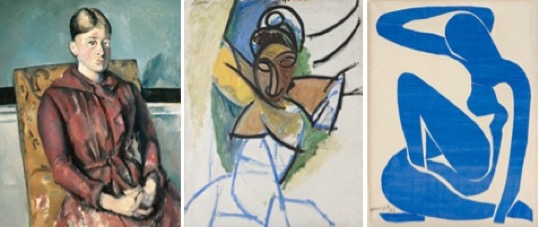

Die aus Italien stammende Kunsthistoríkerin Margaret Scolari Barr (1901-1987), Ehefrau des ersten Direktors des Museum of Modern Art, Alfred H. Barr Jr. (1902-1981), erinnerte 1963 in ihrer Beschreibung von Rossos Leben, wie stolz er darüber berichtete, dass seine Werke in Ausstellungen neben den Arbeiten zeitgenössischer Berühmtheiten gezeigt wurden: Seinem Sohn habe er erzählt, «dass er mit Carriere, mit Lautrec, mit Burne-Jones ausgestellt hatte, und deutete damit an, dass er genauso gut war wie sie; 1904 schrieb er an Gutherz (i.e. Carl Gutherz, 1844-1907), dass seine Skulpturen im Salon d'Automne in der Nähe von Cézannes und Renoirs aufgestellt waren und dass sie gut zu ihnen passten, was ‹beweist›, dass er ‹Recht hatte›. Er stellte Versionen früherer Skulpturen aus, um sie mit seinen eigenen zu vergleichen; er zeigte den Torso von Rodin in der Artaria und im Lyceum und dürfte Soffici und Prezzolini die allgemeine Linie der Ausstellung in Florenz vorgeschlagen haben. Seine Leidenschaft für Selbstbehauptung durch Assoziation war so gross, dass er in Florenz sogar eines seiner Werke in der Accademia neben einem der Gefangenen von Michelangelo aufstellen konnte».

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs verschob sich Rossos Lebensmittelpunkt weitgehend nach Italien. Die Kriegsjahre verbrachte er in Venedig, Mailand und in Leysin im Wallis, wo sich seine Freundin, die aus Holland stammende Etha Fles, niedergelassen hatte. 1920 verliess er Paris. Seine letzten Jahre, zunehmend eingeschränkt durch die Folgen seiner Zuckerkrankheit, verbrachte er mit der Pflege seiner Freundschaften. Er schrieb, telegrafierte und machte, wenn möglich, Besuche. Rosso starb am 31. März 1928 nach mehreren, durch die Zuckerkrankheit induzierten Amputationen an seinen Füssen an einer Blutvergiftung.

Zurück zur Ausstellung: Der zweite, umfangreichere Teil konfrontiert Rossos Arbeiten mit den Werken von 66 anderen Künstlerinnen und Künstlern. Die Einteilung der Präsentation in neun Kapitel und die Auswahl der Werke, die zusammen mit Rossos Skulpturen präsentiert werden, sollen daran erinnern, dass der Italiener sein Werk gern im Kontext oder im Kontrast Anderer zur Schau stellte. Interessante Idee! Aber bei allem Respekt vor dem umfassenden Wissen und der unstreitigen Kompetenz der

Gewiss ist gleichwohl, dass die weitgehende Unkenntnis der Kunst Medardo Rossos, der 30 Jahre seines Lebens in Paris zubrachte und dort den Aufstieg des Impressionismus und die Strömungen und Moden im Kunstbetrieb der Jahrhundertwende miterlebte und mitprägte, mit den Ausstellungen in Wien und Basel beendet wird.

Zur Ausstellung ist - je in einer deutschen und englischen Version – die bisher umfassendste Publikation über Medardo Rosso mit Essays von Jo Applin, Heike Eipeldauer, Georges Didi-Huberman, Megan R. Luke, Nina Schallenberg, Francesco Stocchi und Matthew S. Witkovsky erschienen.

Eipeldauer, H. (Hrsg.): Medardo Rosso. Die Erfindung der modernen Skulptur. Köln 2025 (Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König). 496 Seiten, CHF 59.00

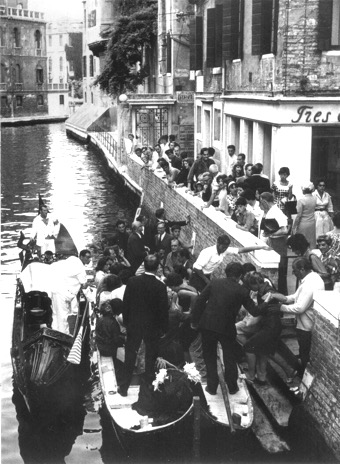

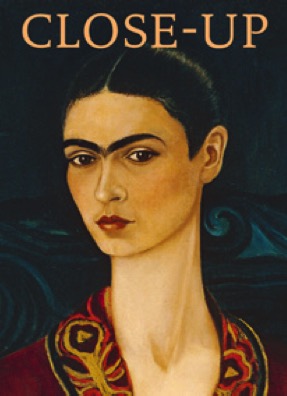

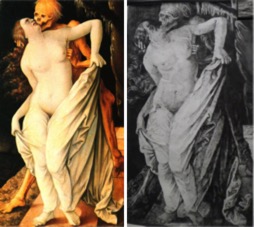

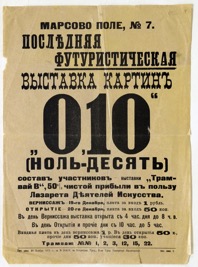

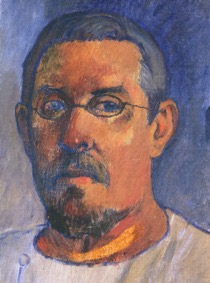

Illustrationen von oben nach unten: Porträt (Ausschnitt) https://flash---art.it/article/medardo-rosso/; Installationsansichten: Basel (©Jürg Bürgi, Basel), Paris, salon d’automne 1904 (Fotograf unbekannt); «Enfant à la Bouchée de pain» (Installationsansicht Paris, Salon d’automne 1904 (Scan aus dem Katalog); «Portinaia» (Courtesy of Lehmbruck Museum, Duisburg. Foto © Octavian Beldiman, Scan aus dem Katalog); «Ecce Puer» (1906, Guss 1960) Foto © mumok/Markus Wörgötter; Ausstellungsansicht Kunstmuseum Basel/Neubau, Foto © Max Ehrengruber.

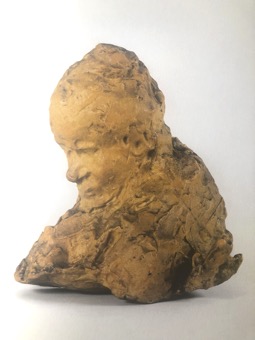

«Nordlichter» in der Fondation Beyeler

26.01.25 16:11

Zur Ausstellung erschien ein schön gestalteter Katalog, der neben allen ausgestellten Gemälden Biografien und Porträts der Künstlerinnen und Künstler, kenntnisreiche Essays sowie eine Bildstrecke mit historischen Fotografien umfasst, die das Leben der Menschen im hohen Norden am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts dokumentieren.

Küster, U. (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Nordlichter. Riehen/Berlin 2025 (Beyeler Museum AG/Hatje Cantz Verlag), 240 Seiten, CHF 62.50/€ 58.00.

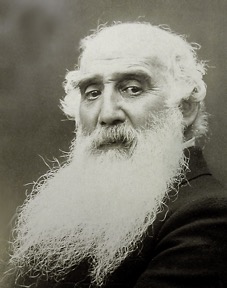

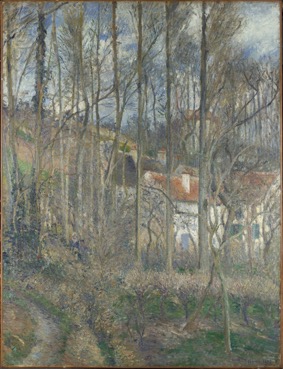

Illustrationen: Edvard Munch «Zugrauch» (1900), Munchmuseet Oslo (Foto: Munchmuseet/Halvor Bjøngård). Anna Boberg «Nordlichter. Studie aus Nordnorwegen» (o.D.), Nationalmuseum Stockholm, Vermächtnis 1946 Ferdinand und Anna Boberg (Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum). Anna Boberg (Stadtmuseum Stockholm)

Eine ausführliche Besprechung unter Berücksichtigung der Katalogbeiträge folgt.

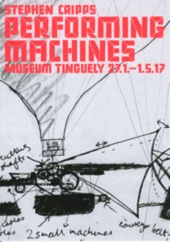

Schaufenster-Kunst im Museum Tinguely

05.12.24 09:48

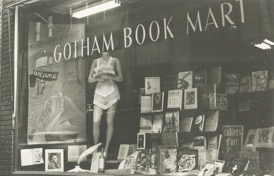

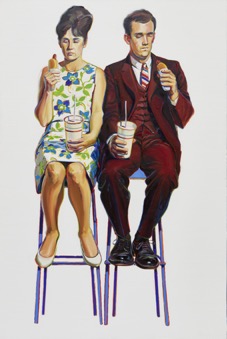

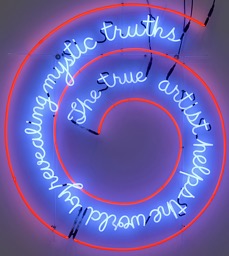

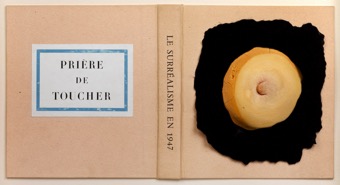

Dem Schaufenster, gleichzeitig Ort raffinierter Verführung zum Konsum und Platz künstlerischer Innovation, widmet das Museum Tinguely in Basel vom 4. Dezember 2024 bis zum 11. Mai 2025 – «wohl zum ersten Mal überhaupt», wie Museumsdirektor Roger Wetzel annimmt – unter dem Titel «Fresh Window – Kunst & Schaufenster» eine grosse Übersichtsausstellung. Die Liste der von der Kuratorin Tabea Panizzi und den Kuratoren Adrian Dannatt und Andres Pardey ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern reicht von Jean Tinguely über Andy Warhol, Christo, Robert Rauschenberg bis Jasper Johns und Marcel Duchamp und umfasst, wenn wir richtig gezählt haben, insgesamt 37 Namen. Das Panorama der Schaufenster-Kunst, das vor dem Publikum ausgebreitet wird, soll das Thema in seiner ganzen Breite und Tiefe abbilden. Der Untertitel spielt auf  Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

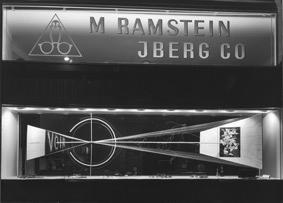

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

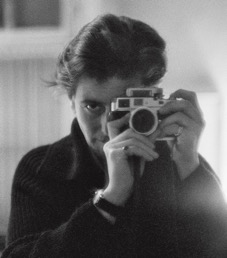

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

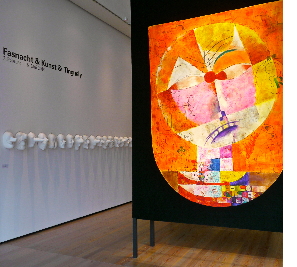

Fadenspiele im Museum Tinguely

21.11.24 15:17

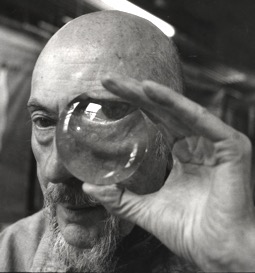

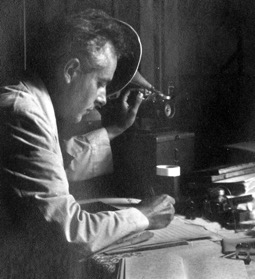

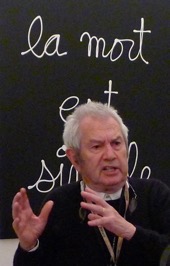

An zwei Beispielen möchte die Schau auch Künstler als Fadenspieler vorstellen. Im Falle von Marcel Duchamp, der 1942 in New York zur Surrealisten-Schau «First Papers of Surrealisme» durch das Fadengespinst «His Twine» beitrug, das den Blick auf die Werke der Kollegen (darunter Paul Klee, Max Ernst, Paul Chagall, Pablo Picasso) behinderte, ist der Zusammenhang nicht überzeugend. Und in der Sequenz, die Andy Warhol im Rahmen seiner rund 500 dreiminütigen «Screen Tests»von Harry Smith (1923-1991) machte, einem Beatnik-Häuptling, der unter anderem amerikanische Volksmusik und Fadenspiele sammelte, ist höchstens zu erahnen, dass er bei der Aufnahmen mit Fäden hantiert. Zu sehen ist nur sein Gesicht.

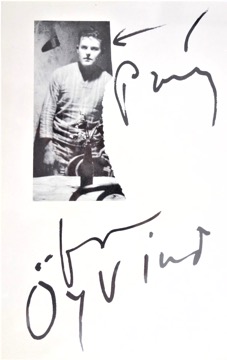

Illustrationen: Videostill aus der Ausstellung (David Keťacik Nicolai, Foto: Christoph Oeschger); Videostill aus der Ausstellung (Dunia Lingner, Ruth Altenbach, Bild: Hans-Rudolf Haefelfinger); ; Marcel Duchamp, 1942 (Foto John Schiff, Courtesy of the Leo Baeck Institute’s John D. Schiff Collection); String Games der Maori in Neuseeland (Maureen Lander, Sammlung des Museums von Neuseeland Te Papa Tongarewa, 1998).

Henri Matisse in der Fondation Beyeler

21.09.24 11:05

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Einbezug der Katalogbeiträge ist hier nachzulesen.

Illustrationen: Grand Nu couché (Nu rose) ©Succession H. Matisse/2004; Pro Litteris Zurich. Foto: Mitro Hood. Unten: Henri Matisse mit Amélie Matisse und Tochter Marguerite im Atelier in Collioure (1907, ©Archives Henri Matisse, Issy-les-Moulineaux); Umschlagbild Katalog.

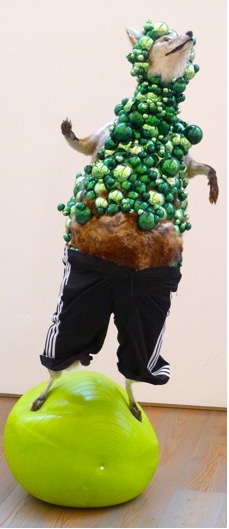

Mika Rottenberg im Museum Tinguely

09.06.24 15:19

Wer glaubt, wie oft in Ausstellungen üblich, ein paar Minuten genügten, um den Inhalt eines Films zu erfassen, geht fehl. Mika Rottenberg wendet sich an ein Publikum, das bereit ist, ihren Arbeiten von Anfang bis Ende Aufmerksamkeit zu schenken und zum Beispiel zuzusehen, wie chinesische Arbeiterinnen Muscheln öffnen und die Zuchtperlen herauslösen, und wie andere die Perlen mit unglaublich flinken Fingern sortieren, und wie eine dritte Gruppe die Muscheln mit einem Transplantat aus dem äusseren Mantelgewebe einer Spendermuschel impfen. Die Frauen sitzen in einem fensterlosen Raum eng gedrängt an langen Tischen, während sich ein Stockwerk über ihnen eine blonde weisse Frau aus einer Auswahl von Blumenarrangements bedient, um daran zu schnuppern, während eine der Arbeiterinnen darunter damit beschäftigt ist,

.

Leichter zu lesen als einige Filmsequenzen sind die in der Ausstellung an verschiedenen Orten platzierten Skulpturen aus rezykliertem Plastik. Die Künstlerin zeigt mit ihnen Möglichkeiten, dem Abfall mit Kreativität eine neue Form zu geben. Das Museum unterstützt sie während der Ausstellung dabei, indem es dem Publikum in Workshops Gelegenheit zu eigenen Kreationen gibt. (Hier die Liste der Workshop-Termine: https://www.tinguely.ch/de/vermittlung-fuehrungen-workshops/workshopsplasticmatters.html)

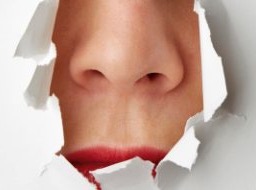

Aus jüngerer Zeit stammen die im zweiten Obergeschoss ausgestellten hand- oder fussbetriebenen Maschinen-Skulpturen, deren witzige Details – darunter auch organisches Material wie Haare, Fingernägel, aber auch Gartenkresse, Eisbergsalat und Rotkohl – an Tinguelys kinetische Konstruktionen erinnern. Im Solitude-Park hat Mika Rottenberg zudem eine rosarote Brunnenskulptur aufstellen lassen, die, aus der Ferne betrachtet, die phallisch emporragende Form der dahinter stehenden Roche-Türme aufnimmt, sich aus der Nähe aber als Unterschenkel mit Fuss zu erkennen gibt. Der Körperteil, der die Künstlerin auch in einigen Videoarbeiten inspirierte, ist in der Kunstgeschichte, nicht erst in der Moderne – Beispiele: Henri Matisse («Le pied»), René Magritte («Pied chaussure»)– ein beliebtes Motiv.

Experimentell wie die Fontäne und die Beteiligung des Publikums am kreativen Prozess in Workshops ist auch der Katalog zur Ausstellung: Es gibt ihn nur als Website, die Mika Rottenbergs Schaffen wie in einem Kaleidoskop präsentiert: https://mikarottenberg-antimatterfactory.com/

Illustrationen von oben nach unten: Porträt Mika Rottenberg (Foto © 2024 Jürg Bürgi, Basel), Videostill aus Mika Rottenberg «No Nose Knows» (2015), Videostill aus Mika Rottenberg «Cosmic Generator» (2017), Mika Rottenberg «Foot Fountain» (2024), (Foto © 2024 Jürg Bürgi, Basel).

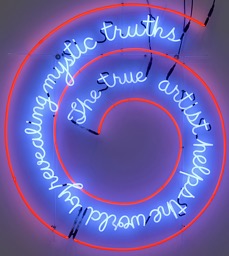

«Dan Flavin – Widmungen aus Licht» im Kunstmuseum Basel

03.03.24 11:16

Während seiner weitgehend autodidaktischen künstlerischen Lehrjahre hielt sich Flavin mit Aushilfsjobs in New Yorker Museen über Wasser. Er arbeitete in der Poststelle des Guggenheim-Museums, wo er den Maler Ward Jackson (1928-2004) kennenlernte, der zu einem wichtigen Berater und Freund wurde. Später jobbte er im Museum of Modern Art als Aufseher und Liftboy und machte Bekanntschaft mit den Künstlern Sol LeWitt (1928-2007), Michael Venezia (geb. 1937), Robert Ryman (1930-2029), Ralph Iwamoto (1927-2013) und Robert Mangold (geb. 1937). Einige Zeit später begegnete er auch Donald Judd (1928-1994), mit dem er immer freundschaftlich verbunden blieb.

In späteren Jahren integrierte der Künstler seine Werke oft in einen bestimmten architektonischen Kontext – so wie im Innenhof des Basler Kunstmuseums. Die peinliche Geschichte dieser Installation dokumentiert Arthur Fink im Katalog. Sie beginnt mit einer vom damaligen Direktor Carlo Huber (1932-1976) kuratierten Ausstellung von Installationen Flavins in der Basler Kunsthalle und einer parallel von Direktor Franz Meyer (1919-2007) eingerichteten Präsentation grafischer Arbeiten im Kunstmuseum, die der Künstler mit Federzeichnungen des Reisläufers, Goldschmids und Künstlers Urs Graf (1485-1528) aus dem Kupferstichkabinett ergänzte. Für die Ausstellung entwickelte Flavin für den Innenhof des Museums die Installation «untitled (in memory of Urs Graf)». Am 9. Mai 1975 lehnte die Kunstkommission der Öffentlichen Kunstsammlung das Angebot ab, das Werk zu erwerben, und Ende Juni fand auch das Angebot einer Schenkung «durch eine Stiftung in Amerika» einstimmig kein Gehör. Als Grund sind im Protokoll nicht weiter ausgeführte «künstlerische Gesichtspunkte» erwähnt. Flavin war enttäuscht und schrieb das Debakel in einem Brief an Carlo Huber internen Machtkämpfen in der Kommission zu. Dabei, so seine Überzeugung, hätten die leuchtenden Röhren verdammt gut gepasst: «But after all, all of those lofty and low-down tubes seemed to me to exist oh so definitely dramatically well in that damned drab setting. Amen!» Dabei blieb es – vorerst. Die «Dia Art Foundation», die sich der Unterstützung zeitgenössischer Kunst verschrieben hatte, kaufte das Werk schliesslich an und bat 1980 die Kommission um Wiedererwägung ihres Entscheids. Diesmal war die Mehrheit der Meinung, man könne nicht ein zweites Mal nein sagen. «Mehr aus diplomatischen Erwägungen denn aus inhaltlicher Überzeugung», wie Fink schreibt, akzpetierte das Gremium das Geschenk. Es bestehe damit ja keine Verpflichtung, heisst es schlaumeierisch im Protokoll vom 11. August 1980, «die Installation anzuzünden». Und: Das Werk sei «ohnehin nur am Abend sichtbar, also zu einer Zeit, in der das Museum in der Regel geschlossen ist.» Das ist falsch, wie jetzt, wenn die Lichtskulptur leuchtet, zu sehen ist. (Übrigens: Die naheliegende Vermutung, dass die Kunstkommission Flavins Werk aus Furcht vor öffentlicher Aufregung ablehnte, ist wahrscheinlich falsch. Denn ebenfalls 1980 erwarb sie, mit einem Zusatzkredit der öffentlichen Hand, Brancusis «Torso einer jungen Frau» und nahm einen Shitstorm inklusive Fasnachtsspott ohne weiteres in Kauf.)

Zur Ausstellung ist im Verlag Walther König, Köln, für Mai ein Katalog angekündigt: Helfenstein, J., Osadtschy, O. (Hrsg): Dan Flavin - Widmungen aus Licht / Dedications in Lights. Köln 2024, 256 Seiten, €49.00.

Der Presse standen die Fahnen der Katalog-Texte zur Verfügung.

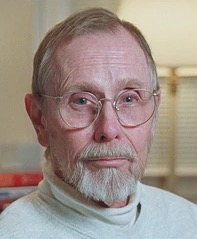

Illustrationen von oben nach unten: Porträt Dan Flavin (Ausschnitt, Foto: Stephen Flavin https://www.spiegel.de/fotostrecke/lichtmaler-dan-flavin-minimaler-aufwand-maximaler-effekt-fotostrecke-17497.html 21.11.2006); «the diagonal of May 25, 1963 (to Constantin Brancusi)», Flavins erste Leuchtstoffröhren-Installation, die ihn als Künstler etablierte. (Foto: https://www.spiegel.de/fotostrecke/lichtmaler-dan-flavin-minimaler-aufwand-maximaler-effekt-fotostrecke-17497.html, 21.11.2006); «Monument for V. Tatlin VII (1964)» (Foto aus der Ausstellung, © 2024, Jürg Bürgi, Basel); «untitled (in memory of Urs Graf)» (1975) im Innenhof des Kunstmuseums Basel (Foto © 2024 Jürg Bürgi, Basel).

Wege zum Paradies – Otto Piene im Museum Tinguely

08.02.24 14:51

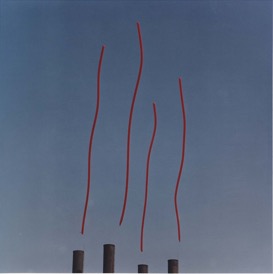

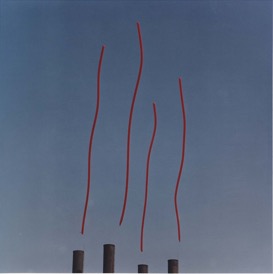

Vom 7. Februar bis 12. Mai 2024 zeigt das Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «Wege zum Paradies» eine umfangreiche Retrospektive auf das Werk des deutschen Künstlers Otto Piene (1928-20214). Seine riesigen, raumgreifenden Installationen waren Ausdruck seiner Überzeugung, dass Kunstschaffende eine Verantwortung für den Zustand der Welt im Allgemeinen und für das Zusammenleben der Menschen im Besonderen zu tragen haben. Zusammen mit dem Bildhauer und Maler Heinz Mack (geb. 1931) gründete Piene 1958 in Düsseldorf die Gruppe ZERO, der sich drei Jahre später auch der Objektkünstler Günther Uecker (geb. 1930) anschloss. Das gemeinsame Ziel sah die Gruppe darin, die materiellen und seelischen Verheerungen des Zweiten Weltkriegs hinter sich zu lassen und an einem Nullpunkt neu anzufangen. «Ja», schrieb Otto Piene 1961 in der dritten Nummer der Zeitschrift «ZERO», «Ich träume von einer besseren Welt. Sollte ich von einer schlechteren träumen?» Nach Angaben der Kuratorinnen Sandra Beate Reimann und Lauren Elizabeth Hanson stellt die thematisch aufgebaute Ausstellung den Wunsch Peines in den Mittelpunkt, eine harmonischere, friedvollere und nachhaltige Welt zu gestalten. Dabei wird – unter anderem anhand von 24 seiner Skizzenbücher – versucht, die Schaffensperioden bis 1966 in Düsseldorf und anschliessend am Center for Advanced Visual Studies (CAVS) am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge näher als bisher üblich zusammenzusehen.

Das Publikum lernt Piene zunächst auf der Barka, die zu den ersten Ausstellungsräumen führt, in einer ausführlichen Präsentation seiner Lebens- und Schaffensdaten kennen, bevor ihm anhand von Zeichnungen aus einem frühen seiner insgesamt 72 Skizzenbüchern die Faszination des Künstlers für Dunkelheit und Licht vermittelt wird. Kein Zweifel die Zeit, die der erst 16-Jährige als Flak-Helfer ab 1944 in der Wehrmacht verbrachte, prägten sowohl seine Persönlichkeit als auch seine künstlerische Inspiration. Die Arbeit «Lichtraum mit Mönchengladbachwand» (1963-2013) zeigt beispielhaft, was damit gemeint ist. Das Werk weist nicht nur auf die Erinnerungen an die intensive Beobachtung des (immer bedrohlich erscheinenden) Nachthimmels zurück, sondern auch auf die Beschäftigung mit Rasterpunkten voraus. Er nutzte sie einerseits, um Bildflächen dreidimensional zu strukturieren, anderseits aber auch, um sie in Form ausgestanzter Löcher zum Lichtmalen zu nutzen.

Das Publikum lernt Piene zunächst auf der Barka, die zu den ersten Ausstellungsräumen führt, in einer ausführlichen Präsentation seiner Lebens- und Schaffensdaten kennen, bevor ihm anhand von Zeichnungen aus einem frühen seiner insgesamt 72 Skizzenbüchern die Faszination des Künstlers für Dunkelheit und Licht vermittelt wird. Kein Zweifel die Zeit, die der erst 16-Jährige als Flak-Helfer ab 1944 in der Wehrmacht verbrachte, prägten sowohl seine Persönlichkeit als auch seine künstlerische Inspiration. Die Arbeit «Lichtraum mit Mönchengladbachwand» (1963-2013) zeigt beispielhaft, was damit gemeint ist. Das Werk weist nicht nur auf die Erinnerungen an die intensive Beobachtung des (immer bedrohlich erscheinenden) Nachthimmels zurück, sondern auch auf die Beschäftigung mit Rasterpunkten voraus. Er nutzte sie einerseits, um Bildflächen dreidimensional zu strukturieren, anderseits aber auch, um sie in Form ausgestanzter Löcher zum Lichtmalen zu nutzen.

Am Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre begann sich die Avantgarde zu vernetzen, und Düsseldorf war eines ihrer Zentren: 1959 eröffnete Otto Piene seine erste Einzelausstellung, auf der er Rasterbilder und Rauchzeichnungen zeigte und sein «archaisches Lichtballett» aufführte».Ab 1961 sorgte Joseph Beuys als Professor der Kunstakademie mit ersten Happenings und im Februar1963 mit einem internationalen FLUXUS-Fest für Aufsehen. Mit dabei war damals auch Daniel Spoerri, mit Jean Tinguely einer der Begründer der Bewegung des Nouveau Réalisme, zu der die ZERO-Bewegung früh Beziehungen pflegte, wie ein Bild aus dem Jahr 1959 von der Vernissage der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Antwerpener Hessenhuis belegt. (Zu sehen sind Margaret und Heinz Mack und Otto Piene, daneben Jean Tinguely und Daniel Spoerri, Pol Bury, Yves Klein und Emmett Williams.)

Am Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre begann sich die Avantgarde zu vernetzen, und Düsseldorf war eines ihrer Zentren: 1959 eröffnete Otto Piene seine erste Einzelausstellung, auf der er Rasterbilder und Rauchzeichnungen zeigte und sein «archaisches Lichtballett» aufführte».Ab 1961 sorgte Joseph Beuys als Professor der Kunstakademie mit ersten Happenings und im Februar1963 mit einem internationalen FLUXUS-Fest für Aufsehen. Mit dabei war damals auch Daniel Spoerri, mit Jean Tinguely einer der Begründer der Bewegung des Nouveau Réalisme, zu der die ZERO-Bewegung früh Beziehungen pflegte, wie ein Bild aus dem Jahr 1959 von der Vernissage der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Antwerpener Hessenhuis belegt. (Zu sehen sind Margaret und Heinz Mack und Otto Piene, daneben Jean Tinguely und Daniel Spoerri, Pol Bury, Yves Klein und Emmett Williams.)

Bei allen Verschiedenheiten waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, dass die Kunst in die Öffentlichkeit gehört – ganz im Sinne der Gruppe ZERO im Streben nach einer besseren Welt. 1964 übernahm Otto Piene in Philadelphia eine Gastprofessur, und ein Jahr später zog er weiter nach New York. 1968 etablierte Piene, inzwischen Direktor des »Center for Advanced Visual Studies (CAVS)» auf einem Sportfeld des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge mit dem «Light Line Experiment» die «Sky Art». 1972 entstand für die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in München der «Olympische Regenbogen». In späteren Jahren entwickelte sich die Idee, ganz im Sinn des CAVS-Konzepts, zu mannigfaltigen Interventionen mit zum Teil riesigen luftgefüllten Ballonskulpturen in der Landschaft. (Die Verwandtschaft mit einzelnen von Christos Projekten wäre vielleicht einer näheren Betrachtung wert.) Pienes Arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo ihm sein Düssledorfer Atelier immer zur Verfügung blieb, zeigten im Lauf der Jahre eine grosse Vielfalt. Gemeinsam blieb ihnen, dass sie in ihrer grossen Mehrheit den öffentlichen Raum bespielten. Die in der Ausstellung gezeigten «Fleurs du Mal» oder auch die «Lichtblumen» gehören zu den Ausnahmen. So eindrücklich sie sind, können sie die Wirkung der Openair-Skulpturen – neben den bereits erwähnten – zum Beispiel, besonders eindrücklich, die «Black Stacks Helium Sculptures», die am 30. Oktober 1976 in Form von 90 Meter hoch in den Himmel ragenden heliumgefüllte Polyethylen-Schläuche über den vier Kaminen der Southeast Steam Plant in Minneapolis schwebten. (Das Basler Publikum kennt die Bilder bereits aus der Ausstellung «Territories of Waste», die – ebenfalls kuratiert von Sandra Beate Reimann – vom 14.9.2022 bis 8.1.2023 zu sehen waren.) Nun werden auch die Ideenskizzen Pienes zu diesem spektakulären Projekt gezeigt. Das ist nur ein Beleg dafür, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit der Basler Kuratorin mit ihrer amerikanischen Kollegin Lauren Hanson, einer eminenten Kennerin von Pienes gezeichnetem Ideen-Fundus, auswirkte.

Experiment» die «Sky Art». 1972 entstand für die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in München der «Olympische Regenbogen». In späteren Jahren entwickelte sich die Idee, ganz im Sinn des CAVS-Konzepts, zu mannigfaltigen Interventionen mit zum Teil riesigen luftgefüllten Ballonskulpturen in der Landschaft. (Die Verwandtschaft mit einzelnen von Christos Projekten wäre vielleicht einer näheren Betrachtung wert.) Pienes Arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo ihm sein Düssledorfer Atelier immer zur Verfügung blieb, zeigten im Lauf der Jahre eine grosse Vielfalt. Gemeinsam blieb ihnen, dass sie in ihrer grossen Mehrheit den öffentlichen Raum bespielten. Die in der Ausstellung gezeigten «Fleurs du Mal» oder auch die «Lichtblumen» gehören zu den Ausnahmen. So eindrücklich sie sind, können sie die Wirkung der Openair-Skulpturen – neben den bereits erwähnten – zum Beispiel, besonders eindrücklich, die «Black Stacks Helium Sculptures», die am 30. Oktober 1976 in Form von 90 Meter hoch in den Himmel ragenden heliumgefüllte Polyethylen-Schläuche über den vier Kaminen der Southeast Steam Plant in Minneapolis schwebten. (Das Basler Publikum kennt die Bilder bereits aus der Ausstellung «Territories of Waste», die – ebenfalls kuratiert von Sandra Beate Reimann – vom 14.9.2022 bis 8.1.2023 zu sehen waren.) Nun werden auch die Ideenskizzen Pienes zu diesem spektakulären Projekt gezeigt. Das ist nur ein Beleg dafür, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit der Basler Kuratorin mit ihrer amerikanischen Kollegin Lauren Hanson, einer eminenten Kennerin von Pienes gezeichnetem Ideen-Fundus, auswirkte.

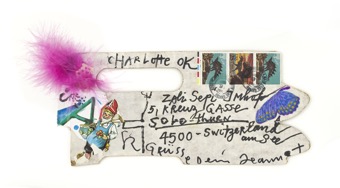

Der umfassende Ansatz ermöglicht dem Publikum auf dem Ausstellungsparcours immer wieder Déjà-Vu-Begegnungen. So übertrug der Künstler das Konzept der Rasterbilder vom Ende der 1950er-Jahre 1973 auf den Entwurf zur Fassadengestaltung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Ein anderes Motiv, Ikarus’ Traum vom Fliegen und sein Sturz in den Tod, ist in mannigfacher Form im Werk Pienes präsent: in Zeichnungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, aber auch in verschiedenen Happenings, bei denen Piene zum Beispiel am 9. Januar 1969 für einen lokalen TV-Sender in Boston unter dem Titel «Manned Helium Sculpture» ein Lichtballett inszenierte, bei dem die 17jährige Susan Peters an Helium-Ballons 13 Meter hoch am Nachthimmel schwebte. Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts war 1982 der – später auch andernorts gezeigte – «Sky Event», bei dem die Cellistin Charlotte Moorman, angegurtet und und durch Hilfskräfte gesichert, 30 Meter über dem Boden auf ihrem Instrument atonale Improvisationen zum Besten gab.

Der umfassende Ansatz ermöglicht dem Publikum auf dem Ausstellungsparcours immer wieder Déjà-Vu-Begegnungen. So übertrug der Künstler das Konzept der Rasterbilder vom Ende der 1950er-Jahre 1973 auf den Entwurf zur Fassadengestaltung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Ein anderes Motiv, Ikarus’ Traum vom Fliegen und sein Sturz in den Tod, ist in mannigfacher Form im Werk Pienes präsent: in Zeichnungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, aber auch in verschiedenen Happenings, bei denen Piene zum Beispiel am 9. Januar 1969 für einen lokalen TV-Sender in Boston unter dem Titel «Manned Helium Sculpture» ein Lichtballett inszenierte, bei dem die 17jährige Susan Peters an Helium-Ballons 13 Meter hoch am Nachthimmel schwebte. Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts war 1982 der – später auch andernorts gezeigte – «Sky Event», bei dem die Cellistin Charlotte Moorman, angegurtet und und durch Hilfskräfte gesichert, 30 Meter über dem Boden auf ihrem Instrument atonale Improvisationen zum Besten gab.

Insgesamt ist der Rückblick auf Otto Piene und sein Werk als eine überaus gut gelungene Hommage zu werten. Das betrifft sowohl das Konzept, das gesamte Werk in seiner Vielfalt darzustellen, als auch das Bestreben, die thematischen Kontinuitäten – unter anderem anhand der Skizzenbücher – sichtbar zu machen.

Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter zweisprachiger Katalog mit einem ausführlichen biografischen Teil sowie Aufsätzen der Kuratorinnen und anderen Expertinnen:

Lauren Elizabeth Hanson (Hrsg. für Das Museum Tinguely, Basel): Otto Piene – Wege zum Paradies/Paths to Paradise. Basel/München 2024 (Hirmer Verlag), 288 Seiten, €49.90

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist hier zu finden.

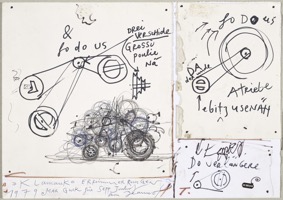

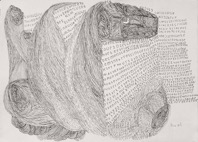

Illustrationen (von oben): Otto Piene, Lichtraum mit Möchengladbachwand (1963-2013), Otto Piene Estate, Courtesy Sprüth Magers, ©Pro Litteris, Zürich, 2024. Eröffnung der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Hessenhuis, Antwerpen 1969, ©bpk, Foto Charles Wilp. Otto Piene, Testinstallation Olympischer Regenbogen, 1972, St. Paul, MN, USA, 1. Augsut 1972, ©Pro Litteris, Zürich, Otto Piene Estate, Foto: Jean Nelson, Otto Piene Archiv. Otto Piene: Untitled (bleed-through of previous page, left page); Untitled (fall of Icarus, right page), Harvard Art Museums/Busch-Resinger Museum, Schenkung von Elizbeth Goldring Piene ©2024 Pro Litteris Zürich, Otto Piene Estate, Foto © President and Fellows of Harvard College 2019.35.9

Bei allen Verschiedenheiten waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, dass die Kunst in die Öffentlichkeit gehört – ganz im Sinne der Gruppe ZERO im Streben nach einer besseren Welt. 1964 übernahm Otto Piene in Philadelphia eine Gastprofessur, und ein Jahr später zog er weiter nach New York. 1968 etablierte Piene, inzwischen Direktor des »Center for Advanced Visual Studies (CAVS)» auf einem Sportfeld des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge mit dem «Light Line

Insgesamt ist der Rückblick auf Otto Piene und sein Werk als eine überaus gut gelungene Hommage zu werten. Das betrifft sowohl das Konzept, das gesamte Werk in seiner Vielfalt darzustellen, als auch das Bestreben, die thematischen Kontinuitäten – unter anderem anhand der Skizzenbücher – sichtbar zu machen.

Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter zweisprachiger Katalog mit einem ausführlichen biografischen Teil sowie Aufsätzen der Kuratorinnen und anderen Expertinnen:

Lauren Elizabeth Hanson (Hrsg. für Das Museum Tinguely, Basel): Otto Piene – Wege zum Paradies/Paths to Paradise. Basel/München 2024 (Hirmer Verlag), 288 Seiten, €49.90

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist hier zu finden.

Illustrationen (von oben): Otto Piene, Lichtraum mit Möchengladbachwand (1963-2013), Otto Piene Estate, Courtesy Sprüth Magers, ©Pro Litteris, Zürich, 2024. Eröffnung der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Hessenhuis, Antwerpen 1969, ©bpk, Foto Charles Wilp. Otto Piene, Testinstallation Olympischer Regenbogen, 1972, St. Paul, MN, USA, 1. Augsut 1972, ©Pro Litteris, Zürich, Otto Piene Estate, Foto: Jean Nelson, Otto Piene Archiv. Otto Piene: Untitled (bleed-through of previous page, left page); Untitled (fall of Icarus, right page), Harvard Art Museums/Busch-Resinger Museum, Schenkung von Elizbeth Goldring Piene ©2024 Pro Litteris Zürich, Otto Piene Estate, Foto © President and Fellows of Harvard College 2019.35.9

Delphine Reist im Museum Tinguely

19.10.23 15:23

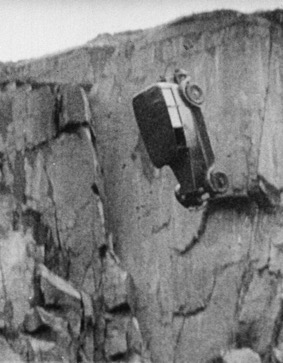

Illustrationen: Porträt Delphine Reist (Foto ©Jürg Bürgi, 2023); «La pente (das Gefälle), 2023 (Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi)

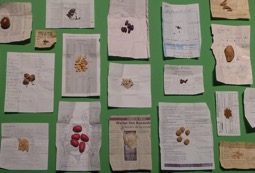

Temitayo Ogunbiyi im Museum Tinguely

19.10.23 15:02

P.S. «Agbalumo» heisst in der Sprache der Yoruba eine afrikanische apfelförmige Frucht (Gambeya albida), der mannigfaltige Heilkräfte zugesprochen werden. Wie daraus Wein wird, ist uns nicht bekannt. Hingegen gibt es im Internet Rezepte für Mango-Wein (https://fruchtweinkeller.de/rezepte/mangowein/).

Illustrationen von oben nach unten: Temitayo Ogunbiyi vor ihrer Installation «You will follow the Rhein and compose play» im Solitude Park, 2023. © Museum Tinguely, Foto: Matthias Willi; «Healing Verb», 2023. © Courtesy of the artist. Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi. «You will follow the Rhein and compose play (instrument), 2023. Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi.

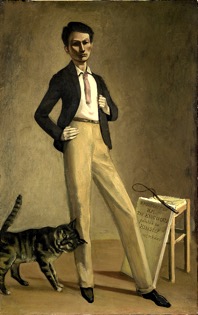

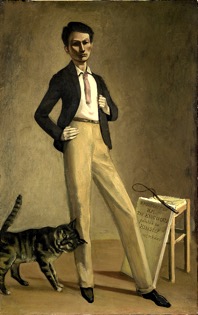

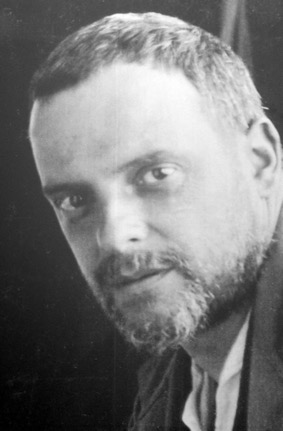

Niko Pirosmani in der Fondation Beyeler

16.09.23 16:01

S. Keller und D. Baumann (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Niko Pirosmani. Berlin 2023 (Haje Cantz Verlag), 208 Seiten, CHF 62.50/€ 58.00.

Illustrationen: Porträt des Fotografen Eduard Klar. © Infinart Foundation/George Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation. (Es ist zweifelhaft, ob dies tatsächlich das einzige Konterfei Pirosmanis ist. Der Wikipedia-Text https://de.wikipedia.org/wiki/Niko_Pirosmani zeigt das Bild eines bartlosen, jüngeren Mannes.) «Fischer», «Giraffe», «Fest des heiligen Georg in Bolnissi» (Foto aus der Ausstellung) © Infinitart Foundation.

Matisse, Derain und ihre Freunde im Kunstmuseum Basel

01.09.23 17:53

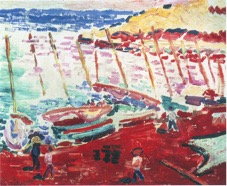

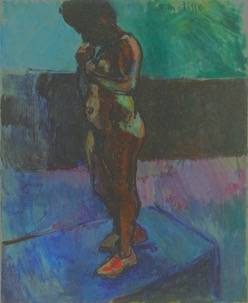

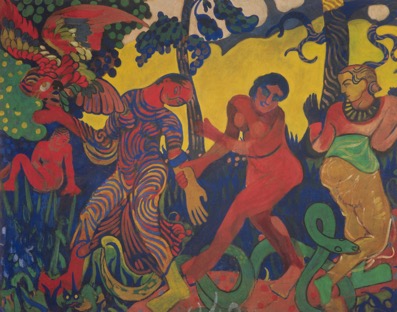

Illustrationen von oben nach unten: Henri Matisse «La Plage rouge», 1905 (Scan aus dem Katalog); Henri Matisse «Nu aux souliers roses», 1900 (Scan aus dem Katalog); André Derain «La danse», 1906 (Privatsammlung, © 2023, Pro Litteris, Zürich).

Die Ausstellung wird begleitet von einem sorgfältig gestalteten Katalog mit kenntnisreichen Aufsätzen, die den didaktischen Anspruch der Ausstellung unterstreichen,

auch ökonomische und soziale Aspekte des französischen Kunstschaffens zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzubeziehen.

Fink, A., Grammont, C., Helfenstein, J. (Hrsg.): Matisse, Derain und ihre Freunde. Die Pariser Avantgarde 1904-1908. Basel/Berlin 2023 (Kunstmuseum Basel/Deutscher Kunstverlag), 266 Seiten, €58.00.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.

«Out of the Box» zum Schaulager-Jubiläum

10.06.23 16:32

Vom 10. Juni bis zum 19. November 2023 zelebriert das Schaulager der Laurenz-Stiftung in Münchenstein mit der von Heidi Naef kuratierten Ausstellung «Out of the Box» sein 20-Jahre-Jubiläum. Zu sehen sind 90 Werke von 25 Künstlerinnen und Künstlern. Für die zahlreichen «zeitbasierten Medienwerke», wie Maja Oeri, die Präsidentin der Laurenz- und der Emnauel-Hoffmann-Stiftung, die Videoarbeiten im Vorwort des Ausstellungshefts nennt, wurden im Erd- und im Untergeschoss grosszügige Projektionsräume eingerichtet. So durchwandert das Publikum eine vielgestaltige Landschaft von Boxen und stösst in den Gängen und auf Plätzen dazwischen auf traditionelle Kunstwerke – Gemälde, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen. Das Schaulager nutzt das Jubiläum, um in der ersten Ausstellung seit langem neu erworbene Werke zu präsentieren und gleichzeitig mit Arbeiten aus dem Sammlungsbestand zu dokumentieren, dass die Emanuel Hoffmann-Stiftung mit ihren Ankäufen keinem kurzlebigen Hype nachrennt. In der Tat wird offensichtlich, dass hier Künstlerinnen- und Künstler-Karrieren über Jahre begleitet und unterstützt werden.

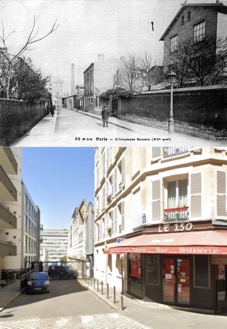

So ist es kein Zufall, dass zum Beispiel die Schwedin Klara Lidén (geb. 1979) mit vier neueren Werken vertreten ist. In drei Videoarbeiten tritt sie selbst in körperlich anstrengenden Rollen in Erscheinung, besonders witzig im kurzen Videoclip «Out to Lunch» (2018), in dem sich in einer blitzblanken Küche plötzlich die Kühlschrank öffnet und sich eine Person daraus hervorwindet. In einer weiteren (kompelexeren) Arbeit, «Closer Now» (2022), rollt die Künstlerin in Purzelbäumen die steile und enge Rue Barbaroux in Marseille hinunter. Der Film läuft in einem Raum, in dem sich auch drei von einem Discokugelmotor angetriebene Kartonschachteln unterschdiedlicher Grösse um die eigene Achse drehen. Wie im Ausstellungsheft zu lesen ist, entsprechen die drei Boxen, aufeinander gestapelt, der Körpergrösse der Künstlerin. Und die kreisende Bewegung nimmt Bezug auf den schmerzhaften Parcours auf der abschüssigen Gasse.

So ist es kein Zufall, dass zum Beispiel die Schwedin Klara Lidén (geb. 1979) mit vier neueren Werken vertreten ist. In drei Videoarbeiten tritt sie selbst in körperlich anstrengenden Rollen in Erscheinung, besonders witzig im kurzen Videoclip «Out to Lunch» (2018), in dem sich in einer blitzblanken Küche plötzlich die Kühlschrank öffnet und sich eine Person daraus hervorwindet. In einer weiteren (kompelexeren) Arbeit, «Closer Now» (2022), rollt die Künstlerin in Purzelbäumen die steile und enge Rue Barbaroux in Marseille hinunter. Der Film läuft in einem Raum, in dem sich auch drei von einem Discokugelmotor angetriebene Kartonschachteln unterschdiedlicher Grösse um die eigene Achse drehen. Wie im Ausstellungsheft zu lesen ist, entsprechen die drei Boxen, aufeinander gestapelt, der Körpergrösse der Künstlerin. Und die kreisende Bewegung nimmt Bezug auf den schmerzhaften Parcours auf der abschüssigen Gasse.

Einen prominenten Auftritt hat auch die Engländerin Tacita Dean, die mit einem Video und zwei riesigen Malereien vertreten ist, welche das Bühnenbild und die Kostüme für das Tanzstück «The Dante Project» des Royal Opera House in London zeigen. Dean nutzte für die Darstellung der drei Teile der «Göttlichen Komödie» – «Inferno», «Purgatory (Threshold)», «Paradise» – ihre profunden Kenntnisse der Maltechnik, der Fotografie und der Videokunst.

Einen prominenten Auftritt hat auch die Engländerin Tacita Dean, die mit einem Video und zwei riesigen Malereien vertreten ist, welche das Bühnenbild und die Kostüme für das Tanzstück «The Dante Project» des Royal Opera House in London zeigen. Dean nutzte für die Darstellung der drei Teile der «Göttlichen Komödie» – «Inferno», «Purgatory (Threshold)», «Paradise» – ihre profunden Kenntnisse der Maltechnik, der Fotografie und der Videokunst.

Zu den Entdeckungen der Ausstellung gehören die Arbeiten des in Zug lebenden und arbeitenden Baslers Jean-Frédéric Schnyder (geb. 1945). Die ausgestelltenWerke «Handle With Care», «Reuse of this Box is Prohibited – by Law», «Do Not Drop or Turn Upside Down» und «Keep at 54°F or 14°C» sind, wie es die Titel vermuten lassen, aus gebrauchten Bananenschachteln gefertigt. Schnyder, lernen wir aus dem erläuternden Text, konstruierte aus den Kartons zuerst ein Hochhaus, wobei die Grifflöcher die Fenwsteröffnungen bestimmten. Dann schnitt und klebte er aus den Papperesten die Kirchen, anschliessend aus den Resten die Einfamilienhäuser, gross und klein, und schliesslich aus dem Abfall die Ruinenlandschaft. Recycling auf die Spitze getrieben, ein neues (und schöneres) Leben für banale Bananenboxen!

wobei die Grifflöcher die Fenwsteröffnungen bestimmten. Dann schnitt und klebte er aus den Papperesten die Kirchen, anschliessend aus den Resten die Einfamilienhäuser, gross und klein, und schliesslich aus dem Abfall die Ruinenlandschaft. Recycling auf die Spitze getrieben, ein neues (und schöneres) Leben für banale Bananenboxen!

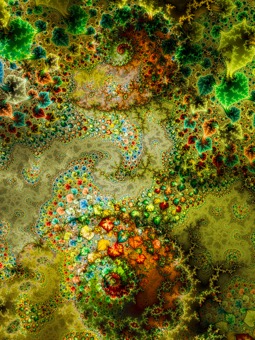

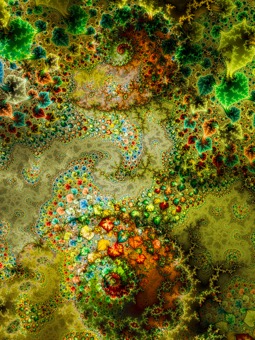

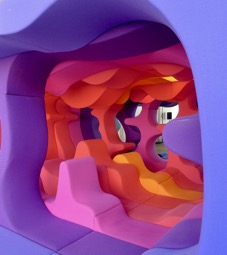

Ebenfalls neu und überraschend sind die Arbeiten von Thomas Ruff (geb. 1958). Für seine faszinierend farbigen, digital generierten mathematischen Strukturen, sogenannte Fraktale, erfand der deutsche Künstler eine überzeugende Darstellungsform. Anstatt als Abzüge auf Fotopapier, die der Farbpracht der Konstruktionen nicht gerecht werden konnten, machte er sich neue Möglichkeiten des Teppichdrucks zunutze. «D.o.pe», der Titel seiner Arbeiten, die alle zwei Meter breit und 267 Zentimeter hoch sind, nimmt Bezug auf den Essay «The Doors of Perception» («Pforten der Wahrnehmung»), in dem Aldous Huxley 1954 seine Erfahrungen mit dem Halluzinogen Meskalin beschrieb.

Besondere Beachtung verdient auch das Werk «Ravel Ravel Interval» des albanischen Künstlers Anri Sala (geb. 1974). In einem besonders für die Aufführung konstruierten Raum mit reduzierter Schallreflexion wird das von Maurice Ravel (1875-1937) im Auftrag des kriegsversehrten, einarmigen, österreichischen Pianisten Paul Wittgenstein komponierte Stück «Concerto pour la main gauche» aus dem Jahr 1930 simultan von zwei Pianisten dargeboten. Die einzeln aufgezeichneten und simultan abgespielten Videos zeigen, wie die linken Hände der Klaviervirtuosen kraftvoll über die Tastaturen ihrer Instrumente tanzen. Raffiniert auf durchsichtige Leinwände projiziert, sieht man die ganze Zeit die Hände der beiden Musiker, welche die Partitur individuell interpretieren, mal im Gleichklang mal mit minimalem zeitlichem Abstand, während die Tonspuren neben den Klavierklängen auch die des begleitenden Orchesters wiedergeben.

komponierte Stück «Concerto pour la main gauche» aus dem Jahr 1930 simultan von zwei Pianisten dargeboten. Die einzeln aufgezeichneten und simultan abgespielten Videos zeigen, wie die linken Hände der Klaviervirtuosen kraftvoll über die Tastaturen ihrer Instrumente tanzen. Raffiniert auf durchsichtige Leinwände projiziert, sieht man die ganze Zeit die Hände der beiden Musiker, welche die Partitur individuell interpretieren, mal im Gleichklang mal mit minimalem zeitlichem Abstand, während die Tonspuren neben den Klavierklängen auch die des begleitenden Orchesters wiedergeben.

Zu den sicheren Werten im Schaulager gehören seit langem die Arbeiten von Peter Fischli und David Weiss, deren Projektion von 405 ebenso banaler wie irritierender Fragen («Ohne Titel», 1981-2003) – «Weiss ich alles über mich?», «Fährt noch ein Bus?» – in beispielhafter Weise das von Humor und Nachdenklichkeit geprägte Werk des Künstlerduos repräsentiert. Peter Fischli, der seit 2012, nach dem Tod von Peter Weiss, eigenständig weiter arbeitet, ist mit zwei neueren Werken vertreten: «Cans, Bags and Boxes» befasst sich mit Verpackungen unserer Wegwerfgesellschaft. Die 13 namenlosen Behältnisse, die auf Sockeln im freien Raum präsentiert werden, sehen aus, als wären sie aus Blech oder Plastik. In Wirklichkeit hat sie der Künstler aus Pappe und Papier gefertigt und täuscht die Betrachtenden durch eine raffinierte Bemalung.

Boxes» befasst sich mit Verpackungen unserer Wegwerfgesellschaft. Die 13 namenlosen Behältnisse, die auf Sockeln im freien Raum präsentiert werden, sehen aus, als wären sie aus Blech oder Plastik. In Wirklichkeit hat sie der Künstler aus Pappe und Papier gefertigt und täuscht die Betrachtenden durch eine raffinierte Bemalung.

Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Berichts alle Stationen des Ausstellungsrundgangs zu würdigen. Er führt auch an Werken vorbei, die wir schon anlässlich früherer Ausstellungen beschreiben konnten – zum Beispiel die Werkschauen 2008 von Andrea Zittel und Monika Sosnowska oder 2016 Arbeiten von Katharina Fritsch (mit Alexej Koschkarow) – und er endet unweigerlich bei Dieter Roth (1930-1998), der das Schaulager 2003 mit der grossen Retrospektive «Roth-Zeit» eröffnete. Jetzt sind von dem Universalkünstler einige seiner ikonischen Schokoladen-Skulpturen, darunter eine «Vogelfutterbüste» von 1968 und der «Grosse Schokoladenzwerg» von 1971, zu sehen. Im Zentrum aber steht das Alterswerk «Solo Szenen», eine Art subversives Memento Mori, das auf 128 Monitoren den Menschen Roth bei banalsten alltäglichen Verrichtungen vorführt.

Dem Schaulager ist mit «Out of the Box» eine grossartige Jubiläumsschau gelungen. Es lohnt sich, für dieses einzigartige und auch anspruchsvolle Angebot, die nötige Zeit aufzuwenden und das Angebot zu nutzen, dass Tickets für drei Besuche gültig sind.

Als besonderes Highlight zum Jubiläum publizierte das Schaulager unter dem Titel «Dieter Roth Selbstturm; Löwenturm» eine monumentale Darstellung über Roths Doppeltürme aus aufeinander gestapelten Schokolade- und Zuckergussbüsten. Sie kamen 1989 als Work in progress in die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung. Das von Peter Fischli gestaltete Buch dokumentiert in Texten und mit über 1000 Fotos die Geschichte des überaus anspruchsvollen Ankaufs, bei dem von Anfang an klar war, dass das Werk über kurz oder lang durch Insektenfrass und Fäulnis dem Verfall geweiht ist. Es befindet sich in einem eigens dafür eingerichteten Atelierraum, den der Künstler bis kurz vor seinem Tod benutzte.

Doppeltürme aus aufeinander gestapelten Schokolade- und Zuckergussbüsten. Sie kamen 1989 als Work in progress in die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung. Das von Peter Fischli gestaltete Buch dokumentiert in Texten und mit über 1000 Fotos die Geschichte des überaus anspruchsvollen Ankaufs, bei dem von Anfang an klar war, dass das Werk über kurz oder lang durch Insektenfrass und Fäulnis dem Verfall geweiht ist. Es befindet sich in einem eigens dafür eingerichteten Atelierraum, den der Künstler bis kurz vor seinem Tod benutzte.

Laurenz-Stiftung, Schaulager Basel (Hrsg.): «Dieter Roth, Selbstturm; Löwenturm» Peter Fischli (Bildkonzept), Maja Oeri (Vorwort), Andreas Blättler, Marcus Broecker, Tom Bisig/Lea Brun und Isabel Friedli (Texte) Münchenstein/Köln (Laurenz-Stiftung/Schaulager; Verlag der Buchhandlung Walther König) 240 Seiten, CHF 59.00

Illustrationen von oben nach unten: Klara Lidén: «Out to Lunch», 2018 HD Video, Farbe, Ton, 0:22 Min., Ed. 1/3 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Klara Lidén. Tacita Dean: «Inferno», 2019 (Detail) Kreide auf Masonit, 242 × 1219 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Stephen White and Co, Courtesy the artist and Frith Street Gallery © Tacita Dean. Jean-Frédéric Schnyder: «Handle with care», 2012 Karton von Bananenschachteln, Klebeband, 12 Kirchen, diverse Masse, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi, 2023. ©Jean-Frédéric Schnyder. Thomas Ruff: «d.o.pe. 01», 2022 Colaris Teppichdruck, 267 × 200 cm, Ed. 2/4 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: David Zwirner, New York, 2022, © 2023, ProLitteris, Zurich. Peter Fischli: «Untitled», 2019 Aus der Serie «Cans, Bags & Boxes», Karton, Zeitungspapier, Emaillelack, 121 × 23.2 × 23.2 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Peter Fischli.

Zu den Entdeckungen der Ausstellung gehören die Arbeiten des in Zug lebenden und arbeitenden Baslers Jean-Frédéric Schnyder (geb. 1945). Die ausgestelltenWerke «Handle With Care», «Reuse of this Box is Prohibited – by Law», «Do Not Drop or Turn Upside Down» und «Keep at 54°F or 14°C» sind, wie es die Titel vermuten lassen, aus gebrauchten Bananenschachteln gefertigt. Schnyder, lernen wir aus dem erläuternden Text, konstruierte aus den Kartons zuerst ein Hochhaus,

Ebenfalls neu und überraschend sind die Arbeiten von Thomas Ruff (geb. 1958). Für seine faszinierend farbigen, digital generierten mathematischen Strukturen, sogenannte Fraktale, erfand der deutsche Künstler eine überzeugende Darstellungsform. Anstatt als Abzüge auf Fotopapier, die der Farbpracht der Konstruktionen nicht gerecht werden konnten, machte er sich neue Möglichkeiten des Teppichdrucks zunutze. «D.o.pe», der Titel seiner Arbeiten, die alle zwei Meter breit und 267 Zentimeter hoch sind, nimmt Bezug auf den Essay «The Doors of Perception» («Pforten der Wahrnehmung»), in dem Aldous Huxley 1954 seine Erfahrungen mit dem Halluzinogen Meskalin beschrieb.

Besondere Beachtung verdient auch das Werk «Ravel Ravel Interval» des albanischen Künstlers Anri Sala (geb. 1974). In einem besonders für die Aufführung konstruierten Raum mit reduzierter Schallreflexion wird das von Maurice Ravel (1875-1937) im Auftrag des kriegsversehrten, einarmigen, österreichischen Pianisten Paul Wittgenstein

Zu den sicheren Werten im Schaulager gehören seit langem die Arbeiten von Peter Fischli und David Weiss, deren Projektion von 405 ebenso banaler wie irritierender Fragen («Ohne Titel», 1981-2003) – «Weiss ich alles über mich?», «Fährt noch ein Bus?» – in beispielhafter Weise das von Humor und Nachdenklichkeit geprägte Werk des Künstlerduos repräsentiert. Peter Fischli, der seit 2012, nach dem Tod von Peter Weiss, eigenständig weiter arbeitet, ist mit zwei neueren Werken vertreten: «Cans, Bags and

Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Berichts alle Stationen des Ausstellungsrundgangs zu würdigen. Er führt auch an Werken vorbei, die wir schon anlässlich früherer Ausstellungen beschreiben konnten – zum Beispiel die Werkschauen 2008 von Andrea Zittel und Monika Sosnowska oder 2016 Arbeiten von Katharina Fritsch (mit Alexej Koschkarow) – und er endet unweigerlich bei Dieter Roth (1930-1998), der das Schaulager 2003 mit der grossen Retrospektive «Roth-Zeit» eröffnete. Jetzt sind von dem Universalkünstler einige seiner ikonischen Schokoladen-Skulpturen, darunter eine «Vogelfutterbüste» von 1968 und der «Grosse Schokoladenzwerg» von 1971, zu sehen. Im Zentrum aber steht das Alterswerk «Solo Szenen», eine Art subversives Memento Mori, das auf 128 Monitoren den Menschen Roth bei banalsten alltäglichen Verrichtungen vorführt.

Dem Schaulager ist mit «Out of the Box» eine grossartige Jubiläumsschau gelungen. Es lohnt sich, für dieses einzigartige und auch anspruchsvolle Angebot, die nötige Zeit aufzuwenden und das Angebot zu nutzen, dass Tickets für drei Besuche gültig sind.

Als besonderes Highlight zum Jubiläum publizierte das Schaulager unter dem Titel «Dieter Roth Selbstturm; Löwenturm» eine monumentale Darstellung über Roths

Laurenz-Stiftung, Schaulager Basel (Hrsg.): «Dieter Roth, Selbstturm; Löwenturm» Peter Fischli (Bildkonzept), Maja Oeri (Vorwort), Andreas Blättler, Marcus Broecker, Tom Bisig/Lea Brun und Isabel Friedli (Texte) Münchenstein/Köln (Laurenz-Stiftung/Schaulager; Verlag der Buchhandlung Walther König) 240 Seiten, CHF 59.00

Illustrationen von oben nach unten: Klara Lidén: «Out to Lunch», 2018 HD Video, Farbe, Ton, 0:22 Min., Ed. 1/3 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Klara Lidén. Tacita Dean: «Inferno», 2019 (Detail) Kreide auf Masonit, 242 × 1219 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Stephen White and Co, Courtesy the artist and Frith Street Gallery © Tacita Dean. Jean-Frédéric Schnyder: «Handle with care», 2012 Karton von Bananenschachteln, Klebeband, 12 Kirchen, diverse Masse, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi, 2023. ©Jean-Frédéric Schnyder. Thomas Ruff: «d.o.pe. 01», 2022 Colaris Teppichdruck, 267 × 200 cm, Ed. 2/4 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: David Zwirner, New York, 2022, © 2023, ProLitteris, Zurich. Peter Fischli: «Untitled», 2019 Aus der Serie «Cans, Bags & Boxes», Karton, Zeitungspapier, Emaillelack, 121 × 23.2 × 23.2 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Peter Fischli.

Janet Cardiff und George Bures Miller im Museum Tinguely

05.06.23 18:56

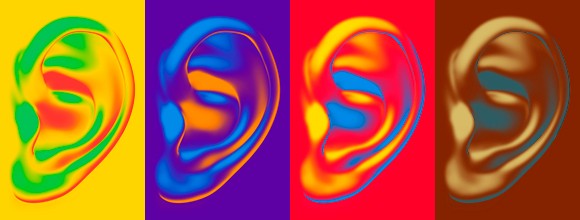

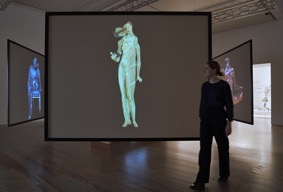

Das kanadische Künstlerpaar Janet Cardiff (geb. 1957) und George Bures Miller (geb. 1960) arbeitet seit 30 Jahren gemeinsam an interaktiven Installationen, die Musik, Film und Theater mit einander verbinden. Das Werk von Jean Tinguely bezeichnen sie als eine ihrer wichtigsten Inspiratationsquellen. Logisch, dass das Museum Tinguely das Schaffen des Künstlerpaars (in Zusammenarbeit mit dem Lehmbruck Museum in Duisburg und kuratiert von Roland Wetzel) erstmals in der Schweiz in einer grossen Übersichtsausstellung präsentiert. Vom 7. Juni bis zum 24. September sind unter dem Titel «Dream Machines» ein gutes Dutzend ihrer raffinierten Erfindungen in Basel zu erleben.  Ein Erlebnis bietet die Ausstellung, weil sie nicht nur alle Sinne anspricht, sondern weil das Publikum durch die Präsenstation in oft dunklen oder halbdunklen Räumen gezwungen wird, sich ganz auf die einzelnen Exponate zu konzentrieren.

Ein Erlebnis bietet die Ausstellung, weil sie nicht nur alle Sinne anspricht, sondern weil das Publikum durch die Präsenstation in oft dunklen oder halbdunklen Räumen gezwungen wird, sich ganz auf die einzelnen Exponate zu konzentrieren.

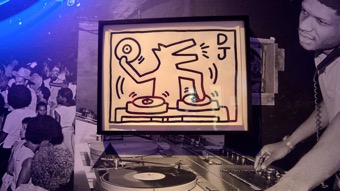

In vielen Fällen erzählen die Installationen eine eigene Geschichte oder sie dokumentieren einen kreativen Prozess der Künstlerin und des Künstlers. Die Saaltexte, die jedes der Werke begleiten, geben ausführlich darüber Auskunft. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein im Tageslicht platziertes Schubladenmöbel früher die längst obsoleten Katalogkarten einer Bibliothek enthielt. Was aber weiter für dieses «Cabinet of Curiousness» gilt, ist die Neugier, die es anstachelt. Das Publikum ist aufgefordert, ihr nachzugeben und einzelne Schubfächer zu öffnen: Sie enthalten Klänge, ganze Musikstücke oder gesprochene Texte, alles, wie Janet Cardiff beim Rundgang mit den Presseleuten berichtete, Trophäen eigener Tonjägerei. Wer mehrere Schubladen zieht, mischt die Tondokumente nach Art eines DJ.

Um einiges elaborierter geschieht das Mitmach-Mixen mit dem «Melloton», einem in den 1960er-Jahren als technisches Meisterstück entwickelten analogen Sampler, der auf Tastendruck auf Magnetband gespeicherte Tonschnipsel abspielte. Die BBC verwendete solche Geräte, um jederzeit Jingles oder O-Töne zur Verfügung zu haben. Cardiff/Miller belegten die 72 Tasten des klavierähnlichen Manuals mit diversen Soundbytes, die sie mit farbigen Präge-Etiketten kenntlich machen. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne oder mehrere Musikinstrumente zu spielen und Alltagsgeräusche dazu zu mischen.

Um einiges elaborierter geschieht das Mitmach-Mixen mit dem «Melloton», einem in den 1960er-Jahren als technisches Meisterstück entwickelten analogen Sampler, der auf Tastendruck auf Magnetband gespeicherte Tonschnipsel abspielte. Die BBC verwendete solche Geräte, um jederzeit Jingles oder O-Töne zur Verfügung zu haben. Cardiff/Miller belegten die 72 Tasten des klavierähnlichen Manuals mit diversen Soundbytes, die sie mit farbigen Präge-Etiketten kenntlich machen. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne oder mehrere Musikinstrumente zu spielen und Alltagsgeräusche dazu zu mischen.

Eine ganz andere, nämlich eine magische Dimension spricht das Werk «To Touch» von Janet Cardiff aus dem Jahr 1993 an: Im dunklen Raum steht ein massiver Holztisch, der das Publikum animiert, mit der Hand über die Oberfläche zu streichen. Wie durch Zauberei ertönen dabei Geräusche oder menschliche Stimmen. Und wenn mehrere Hände über die Tischplatte streichen, entsteht ein vielgestaltiger Tonteppich. Im Gegensatz zum Mellotron gibt es hier nichts zu steuern oder vorauszusehen: alles ist Zauberei.

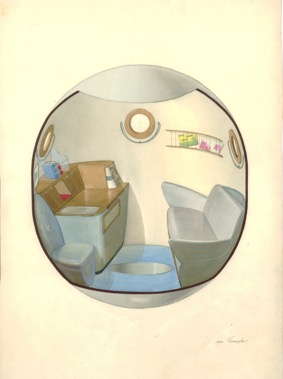

Der Parcours durch die Ausstellung entfaltet das ganze Spektrum der künstlerischen Interessen von Janet Cardiff und George Bures Miller. darunter sind hochkomplexe Installationen wie «Opera for a small Room» von 2005. Wir sehen von aussen durch verschiedene Öffnungen in das Refugium eines Opern-Enthusiasten. Es ist vollgepackt mit Vinyl-Platten, Plattenspielern und Lautsprechern. Lichteffekte und Geräuschen begleiten das Abspielen von Opernmusik. Das Werk entstand nach dem Fund einer grossen Zahl von Schallplatten in einem Trödelgeschäft, die alle mit R. Dennehy, dem Namen des Besitzers, versehen waren. Anstatt diesen Royal Dennehy mithilfe eines Telefonbuchs ausfindig zu machen, verwendete das Künstlerpaar die Spuren auf der Plattensammlung und rekonstruierte daraus eine fantastische 12-Quadratmeter-Klause des Opern-Enthusiasten irgendwo in einem Kaff in British Columbia. Die Abfolge der Tonbeispiele erzählt, wie es im Saaltext heisst, «eine traumartige Handlung in verschiedenen Akten und macht Dennehys unsichtbare Präsenz im Raum spürbar».

Der Parcours durch die Ausstellung entfaltet das ganze Spektrum der künstlerischen Interessen von Janet Cardiff und George Bures Miller. darunter sind hochkomplexe Installationen wie «Opera for a small Room» von 2005. Wir sehen von aussen durch verschiedene Öffnungen in das Refugium eines Opern-Enthusiasten. Es ist vollgepackt mit Vinyl-Platten, Plattenspielern und Lautsprechern. Lichteffekte und Geräuschen begleiten das Abspielen von Opernmusik. Das Werk entstand nach dem Fund einer grossen Zahl von Schallplatten in einem Trödelgeschäft, die alle mit R. Dennehy, dem Namen des Besitzers, versehen waren. Anstatt diesen Royal Dennehy mithilfe eines Telefonbuchs ausfindig zu machen, verwendete das Künstlerpaar die Spuren auf der Plattensammlung und rekonstruierte daraus eine fantastische 12-Quadratmeter-Klause des Opern-Enthusiasten irgendwo in einem Kaff in British Columbia. Die Abfolge der Tonbeispiele erzählt, wie es im Saaltext heisst, «eine traumartige Handlung in verschiedenen Akten und macht Dennehys unsichtbare Präsenz im Raum spürbar».

Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Janet Cardiff und George Bures Miller für viele ihrer Arbeiten durch eigene Erlebnisse oder die Öffentlichkeit beschäftigende Ereignisse anregen. Es ist ihre Kunst, dies so zu tun, dass Werke über den Tag hinaus ihre Gültigkeit behalten. Beispielhaft gilt dies für «The Killing Machine» von 2007, die, im Kontext des Folterskandals im irakischen US-Gefängnis von Abu-Ghraib entstanden und angelehnt an Franz Kafkas Erzählung «In der Strafkolonie», die Abgründe automatisierter Grausamkeit thematisiert. Auch die Auswirkungen der Pandemie finden im Werk von Cardiff/Miller ihren Niederschlag: 2021 konstruierten sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen «Escape Room» als (inzwischen wieder verlassene) Werkstatt voller unvollendeter Arbeiten. Unter den Szenerien gibt es eine Kathedrale und ein Hochhaus, eine Fabrik und ein Hafenviertel. Die Beleuchtungen sind eingeschaltet, die Pläne und Werkzeuge liegen daneben bereit. Wer sich zwischen den einzelnen Elementen bewegt, löst Licht und Toneffekte aus. Die Menschen, die hier gewöhnlich auf engem Raum zugange sind, haben offenbar Reissaus genommen. Über allem liegt der Geruch der Dystopie, der allerdings durch zahlreiche witzige Details gebrochen wird.

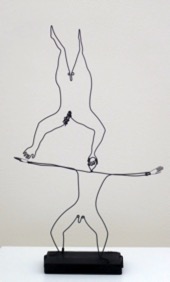

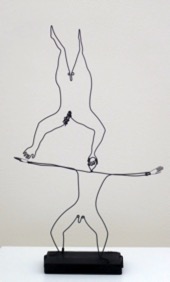

Witz und ironische Distanz gehören zum künstlerischen Instrumentarium des Künstlerpaars. Besonders gut gefallen hat uns in dieser Hinsicht das Werk «Experiment in F#Minor» von 2013. Dabei handelt es sich um einen – wiederum magischen – Tisch, auf dem nicht weniger als 72 Lautsprecher verschiedener Grösse und Form platziert sind. Bewegungsmelder an den Tischseiten lösen diverse Toneffekte aus, wenn sich jemand nähert. Je nach Position und Bewegungsgeschwindigkeit ergibt sich eine vielgestaltige Komposition in F-Moll. «Je mehr Menschen interagieren», heisst es in der Erläuterung zu dem Werk, «desto lauter und unübersichtlicher wird das Arrangement». Auch ein besonders elaboriertes und besonders kleinformatiges Kunst-Stück verdient es, speziell erwähnt zu werden. Es heisst «Sad Waltz And The Dancer Who Couldn’t Dance» von 2015 und ist eine Art Puppenstuben-Stück mit einer Klavier spielenden und einer tanzenden Marionette. Der Pianist intoniert den «Traurigen Walzer» des Komponisten Edward Mirosján und die Balletteuse, deren Fäden von einer über ihr hängenden komplexen Steuerung gezogen werden, bemüht sich Schritt zu halten. Dummerweise verheddern sich ihre Fäden und sie wird von der Apparatur in die Höhe gezogen. Hilflos rudert sie sich frei und nach einigen Momenten der Ungewissheit, steht sie wieder auf dem Boden und führt die Choreografie zu Ende.

sind. Bewegungsmelder an den Tischseiten lösen diverse Toneffekte aus, wenn sich jemand nähert. Je nach Position und Bewegungsgeschwindigkeit ergibt sich eine vielgestaltige Komposition in F-Moll. «Je mehr Menschen interagieren», heisst es in der Erläuterung zu dem Werk, «desto lauter und unübersichtlicher wird das Arrangement». Auch ein besonders elaboriertes und besonders kleinformatiges Kunst-Stück verdient es, speziell erwähnt zu werden. Es heisst «Sad Waltz And The Dancer Who Couldn’t Dance» von 2015 und ist eine Art Puppenstuben-Stück mit einer Klavier spielenden und einer tanzenden Marionette. Der Pianist intoniert den «Traurigen Walzer» des Komponisten Edward Mirosján und die Balletteuse, deren Fäden von einer über ihr hängenden komplexen Steuerung gezogen werden, bemüht sich Schritt zu halten. Dummerweise verheddern sich ihre Fäden und sie wird von der Apparatur in die Höhe gezogen. Hilflos rudert sie sich frei und nach einigen Momenten der Ungewissheit, steht sie wieder auf dem Boden und führt die Choreografie zu Ende.

Nicht im Museum Tinguely, sondern in der Druckereihalle im Ackermannshof an der St. Johanns-Vorstadt 19/21, ist ab 1. Juli die Installation «The Forty Part Motet» von Janet Cardiff zu sehen und zu hören. Das Publikum hört die vierzigstimmige Motette «Spem in Alium» (Hoffnung auf einen Anderen), des englischen Barock-Komponisten Thomas Tallis aus dem Jahr 1570. Ursprünglich für acht Chöre zu je fünf Stimmen a cappella komponiert, nahm Cardiff jede der 40 Stimmen einzeln auf und lässt das Stück aus 40 Lautsprechern erklingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei im Raum bewegen und sich neben den Lautsprechern auf eine Stimme konzentrieren oder das Chorwerk als Ganzes mitten im Raum geniessen.

Illustrationen: Janet Cardiff und George Bures Miller: «The Cabinet of Curiousness» (2010). ©2023 coutesy the artists, Foto: Museum Tinguely/Matthias Willi (Ausschnitt); janet Cardiff und George Bures Miller: «The Instrument of Troubled Dreams» (2018) © courtesy the artists, Foto Lehmbruck Museum, Duisburg/Thomas Köster. janet Cardiff und George Bures Miller: «Opera for a Small Room» (2005) © courtesy the artists, Luhring Augustine, New York, Gallery Koyanagi, Tokyo, and Fraenkel Gallery, San Francisco, photo: Seber Ugarte, Lorena López. Janet Cardiff und George Bures Miller: «Experiment in F# Minor» (2013), ©2023 Foto aus der Ausstellung (©2023, Jürg Bürgi, Basel).

In vielen Fällen erzählen die Installationen eine eigene Geschichte oder sie dokumentieren einen kreativen Prozess der Künstlerin und des Künstlers. Die Saaltexte, die jedes der Werke begleiten, geben ausführlich darüber Auskunft. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein im Tageslicht platziertes Schubladenmöbel früher die längst obsoleten Katalogkarten einer Bibliothek enthielt. Was aber weiter für dieses «Cabinet of Curiousness» gilt, ist die Neugier, die es anstachelt. Das Publikum ist aufgefordert, ihr nachzugeben und einzelne Schubfächer zu öffnen: Sie enthalten Klänge, ganze Musikstücke oder gesprochene Texte, alles, wie Janet Cardiff beim Rundgang mit den Presseleuten berichtete, Trophäen eigener Tonjägerei. Wer mehrere Schubladen zieht, mischt die Tondokumente nach Art eines DJ.

Eine ganz andere, nämlich eine magische Dimension spricht das Werk «To Touch» von Janet Cardiff aus dem Jahr 1993 an: Im dunklen Raum steht ein massiver Holztisch, der das Publikum animiert, mit der Hand über die Oberfläche zu streichen. Wie durch Zauberei ertönen dabei Geräusche oder menschliche Stimmen. Und wenn mehrere Hände über die Tischplatte streichen, entsteht ein vielgestaltiger Tonteppich. Im Gegensatz zum Mellotron gibt es hier nichts zu steuern oder vorauszusehen: alles ist Zauberei.

Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Janet Cardiff und George Bures Miller für viele ihrer Arbeiten durch eigene Erlebnisse oder die Öffentlichkeit beschäftigende Ereignisse anregen. Es ist ihre Kunst, dies so zu tun, dass Werke über den Tag hinaus ihre Gültigkeit behalten. Beispielhaft gilt dies für «The Killing Machine» von 2007, die, im Kontext des Folterskandals im irakischen US-Gefängnis von Abu-Ghraib entstanden und angelehnt an Franz Kafkas Erzählung «In der Strafkolonie», die Abgründe automatisierter Grausamkeit thematisiert. Auch die Auswirkungen der Pandemie finden im Werk von Cardiff/Miller ihren Niederschlag: 2021 konstruierten sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen «Escape Room» als (inzwischen wieder verlassene) Werkstatt voller unvollendeter Arbeiten. Unter den Szenerien gibt es eine Kathedrale und ein Hochhaus, eine Fabrik und ein Hafenviertel. Die Beleuchtungen sind eingeschaltet, die Pläne und Werkzeuge liegen daneben bereit. Wer sich zwischen den einzelnen Elementen bewegt, löst Licht und Toneffekte aus. Die Menschen, die hier gewöhnlich auf engem Raum zugange sind, haben offenbar Reissaus genommen. Über allem liegt der Geruch der Dystopie, der allerdings durch zahlreiche witzige Details gebrochen wird.

Witz und ironische Distanz gehören zum künstlerischen Instrumentarium des Künstlerpaars. Besonders gut gefallen hat uns in dieser Hinsicht das Werk «Experiment in F#Minor» von 2013. Dabei handelt es sich um einen – wiederum magischen – Tisch, auf dem nicht weniger als 72 Lautsprecher verschiedener Grösse und Form platziert

Nicht im Museum Tinguely, sondern in der Druckereihalle im Ackermannshof an der St. Johanns-Vorstadt 19/21, ist ab 1. Juli die Installation «The Forty Part Motet» von Janet Cardiff zu sehen und zu hören. Das Publikum hört die vierzigstimmige Motette «Spem in Alium» (Hoffnung auf einen Anderen), des englischen Barock-Komponisten Thomas Tallis aus dem Jahr 1570. Ursprünglich für acht Chöre zu je fünf Stimmen a cappella komponiert, nahm Cardiff jede der 40 Stimmen einzeln auf und lässt das Stück aus 40 Lautsprechern erklingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei im Raum bewegen und sich neben den Lautsprechern auf eine Stimme konzentrieren oder das Chorwerk als Ganzes mitten im Raum geniessen.

Illustrationen: Janet Cardiff und George Bures Miller: «The Cabinet of Curiousness» (2010). ©2023 coutesy the artists, Foto: Museum Tinguely/Matthias Willi (Ausschnitt); janet Cardiff und George Bures Miller: «The Instrument of Troubled Dreams» (2018) © courtesy the artists, Foto Lehmbruck Museum, Duisburg/Thomas Köster. janet Cardiff und George Bures Miller: «Opera for a Small Room» (2005) © courtesy the artists, Luhring Augustine, New York, Gallery Koyanagi, Tokyo, and Fraenkel Gallery, San Francisco, photo: Seber Ugarte, Lorena López. Janet Cardiff und George Bures Miller: «Experiment in F# Minor» (2013), ©2023 Foto aus der Ausstellung (©2023, Jürg Bürgi, Basel).

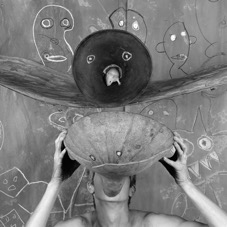

Roger Ballen im Museum Tinguely: Der Ruf der Leere

18.04.23 16:33

Anlässlich der Ausstellung «Roger Ballen. Call of the Void» erscheint im Kehrer Verlag, Heidelberg, eine englische Publikation mit Texten von Roger Ballen, Andres Pardey und einem Vorwort von Roland Wetzel. Die Publikation ist ab 13. Juni im Museumsshop für 35 CHF erhältlich.

Illustrationen: Porträt Roger Ballen (Ausschnitt) Foto Marguerite Rossouw, © coutesy Marguerite Rossouw). Installationsansicht in der Ausstellung «Call of the Void» im Tinguely Museum, Basel 2023 (©courtesy Roger Ballen 2023 Museum Tinguely, Basel; Foto: Felix Scharff). Installationsansicht in der Ausstellung «Call of the Void», ©courtesy Roger Ballen 2023 Museum Tinguely, Basel; Foto: Marguerite Roussouw. Roger Ballen: «Mouth to Mouth», 2013 ©courtesy Roger Ballen.

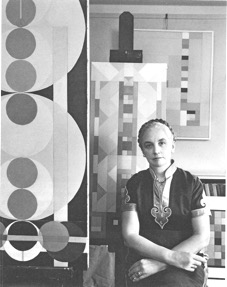

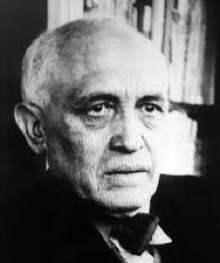

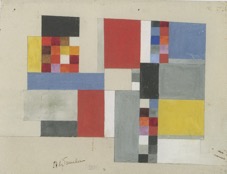

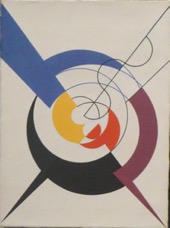

Charmion von Wiegand im Kunstmuseum Basel

27.03.23 16:52

Zur Ausstellung, die wegen der Pandemie erst mit Verspätung eröffnet werden konnte, erschien bereits 2021 ein Katalog mit einem grossen Bildteil und kenntnisreichen Textbeiträgen. Wismer, Maja (Hrsg. für das Kunstmuseum Basel): «Charmion von Wiegand. Expanding Modernism», München 2021 (Prestel-Verlag), 200 Seiten CHF 44.00.

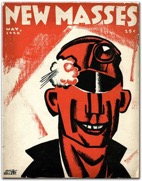

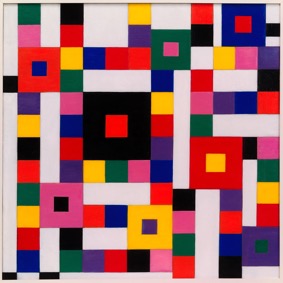

Illustrationen (von oben nach unten): Arnold Newman: Porträt von Charmion von Wiegand, 1961 (Scan aus dem Katalog); Titelblatt des Magazins «New Masses» 1926 (aus Wikipedia); Charmion von Wiegand: The Great Field of Action or the 64 Hexagrams (Der Altar der Ahnen aus dem I Ging), 1953. (Collection Walker Art Center, Minneapolis, Schenkung Howard Wise, New York, 1974); Charmion von Wiegand: Triptych, Number 700. 1961 (Whitney Museum of American Art. Schenkung Alvin M. Greenstein.)

Shirley Jaffe im Kunstmuseum Basel

25.03.23 16:45

,