Pablo Picasso

Jubiläumsausstellung der Fondation Beyeler

30.10.22 16:36 Abgelegt in:Kunst und Kultur

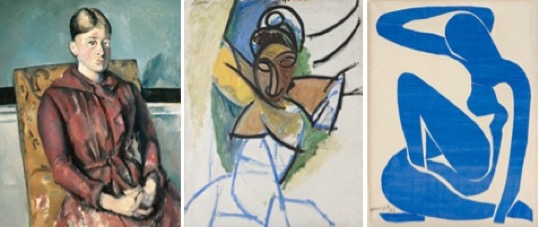

Zur Jubiläumsausstellung erschien auch eine Publikation:

Fondation Beyeler, Bouvier, R. (Hrsg.): Fondation Beyeler. 25 Highlights. Riehen/Berlin 2022 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag). 80 Seiten CHF 12.00 in der Ausstellung €18.00 im Buchhandel.

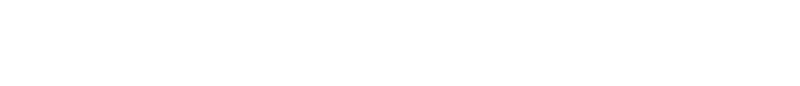

Illustrationen, oben von links: Paul Cézanne: Mme Cézanne à la chaise jaune, 1888-1890, Pablo Picasso: Epoque des Demoiselles d’Avignon, 1907 © Succession Picasso/2022, Pro Litteris, Zürich . Henri Matisse: Nu bleu I, 1952 © Succession H. Matisse/2022, Pro Litteris Zürich. alle: Sammlung Beyeler, Fondation Beyeler Riehen, Foto Robert Bayer, Basel. Mitte Duane Hanson: Lunchbreak, 1989 (vorn) und Anselm Kiefer: «Dein und mein Alter und das Alter der Welt», 1997 (Im Hintergrund). Foto aus der Ausstellung, © 2022 Jürg Bürgi, Basel. Unten: Cover der Ausstellungsbroschüre (Verlagskatalog).

Picasso und El Greco im Kunstmuseum Basel

09.06.22 08:02 Abgelegt in:Kunst und Kultur

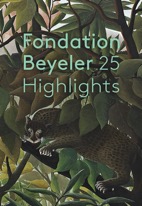

Beim Rundgang durch die neun Räume der Ausstellung, möchten wir wissen, ob die These stimmt, dass Picasso sich praktisch während seiner ganzen Schaffenszeit immer wieder von Bildern El Grecos hat inspirieren lassen. Das Resultat ist wenig überraschend: Es gibt überzeugende Beispiele, wo die Wahlverwandtschaft frappant ins Auge sticht. Aber es gibt auch zahlreiche Momente, wo der Nachweis scheitert. Dies gilt insbesondere für viele der religiösen Motive El Grecos, die bei Picasso keine Resonanz erzeugen. So zum Beispiel, wenn Picassos Kreuzigungsbild («Die Kreuzigung Christi», 1930) El Grecos «Christus vertreibt die Händler aus dem Tempel» (um 1610/14) zur Seite gestellt wird. Aber die kunsthistorischen Übertreibungen tun der hohen Qualität der Ausstellung keinen Abbruch. Es ist schön, die ausgeliehenen Bilder, sowohl die von Picasso als auch jene El Grecos, in Basel vor unserer Haustür sehen zu können. Und es ist wunderbar, Picassos Werke aus der Sammlung des Museums in diesem Kontext neu zu entdecken. Und besonders gelungen und hilfreich fanden wir die beiden wandfüllenden Zeittafeln, die das Wirken der beiden Künstler in den historischen Kontext stellen. Die ausführliche Chronologie ist auch im Katalog enthalten.

Nachtrag September 2022: Nach sorgfältiger Lektüre der kenntnisreichen Katalog-Aufsätze finden wir keine Anhaltspunkte, die uns unser skeptisches Urteil über die kuratorische These mit Überzeugung korrigieren liesse. Wir verzichten deshalb auf eine ausführliche Besprechung.

Den Katalog zur Ausstellung gibt es in einer deutschen und einer englischen Version. Er enthält Beiträge von Gabriel Dette, Carmen Giménez, Josef Helfenstein, Javier Portús und Richard Shiff: Giménez, C., Helfenstein, J. (Hrsg.): Picasso – El Greco. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 192 Seiten, € 44.00/CHF 50.50

Illustrationen: «Bildnis eines älteren Edelmannes» (El Greco, um 1587/1600), «Jaume Sabartés mit Halskrause und Haube» (Pablo Picasso, 1939)

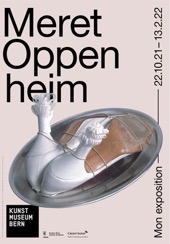

Meret Oppenheim im Kunstmuseum Bern

03.02.22 15:10 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Meret Oppenheim wurde in Berlin-Charlottenburg als Tochter des deutschen Arztes Erich Oppenheim und seiner Schweizer Frau Eva Wenger geboren. Während des Ersten Weltkriegs lebte sie mit Ihrer Mutter, der Tochter der Malerin und Kinderbuchautorin («Joggeli söll ga Birli schüttle») Lisa Wenger (1858-1941), in Delémont. Nach dem Krieg zog die Familie nach Steinen bei Lörrach, wo Meret die Primarschule besuchte. Die Oberrealschule in Schopfheim, eine Privatschule in Zell im Wiesental, die Rudolf-Steiner-Schule in Basel, ein Mädcheninternat im Schwarzwald und die Oberschule in Lörrach waren weitere Stationen einer bewegten Schulkarriere. 1931 machte sie Schluss damit. Sie wusste, dass sie Malerin werden wollte und wandte sich in Basel dem Kreis junger Künstler um Walter Kurt Wiemken (1907-1940), Walter Bodmer (1903-1973) und Otto Abt (1903-1982) zu, die sich später zur antifaschistischen «Gruppe 33» zusammentaten. Dort befreundete sie sich mit der vier Jahre älteren, bereits Paris-erfahrenen

Zurück zur Berner Ausstellung: Ihr Titel erinnert an eines der letzten Projekte von Meret Oppenheim, die das Konzept einer ihr gewidmeten Retrospektive selbst entwickelte und 1984 in der Berner Kunsthalle auch ausführte. Beginnend 1929 und endend 1985 folgt die aktuelle Rückschau der vorgegebenen chronologischen Ordnung auf zwei Stockwerken des Museums. In ihren Werken begegnen wir einer selbstbewussten, unabhängigen Künstlerin, die sich mehr von ihren Träumen und ihrer kreativen Intuition inspirieren liess als von einem künstlerischen Programm. Die frühe Prägung durch den Surrealismus ist der rote Faden in diesem Werk, auch wenn die Künstlerin das als oberflächliche Zuschreibung empfand. So sprunghaft sie scheinbar ihren Einfällen folgte, so beständig setzte sie sich mit einigen Konstanten auseinander. Da die Schau keine Schwerpunkte setzt, müssen sie Besucherinnen und Besucher selbst entdecken. Immer wieder setzte sich Meret Oppenheim zum Beispiel mit der Sage von Genoveva auseinander. In der Ausstellung haben wir das Sujet in vier Variationen gezählt: 1939, 1942, 1956 und 1971. Die historisch nicht belegte Geschichte (nicht zu verwechseln mit der Legende von der Heiligen Genoveva von Paris) kreist um die Leiden einer Tochter eines Herzogs von Brabant und Gemahlin eines Pfalzgrafen Siegfried und spielt der Überlieferung nach um 720. Im Zentrum steht die Treue der Genoveva zu ihrem im Kriegsdienst für seinen König abwesenden Ehemann. Aus Frust über ihre Zurückweisung bezichtigte sie der Statthalter Siegfrieds des Ehebruchs mit einem Koch. Der Todesstrafe entging sie nur dank der Barmherzigkeit des Henkers. Sie musste sich in der Folge im Wald verstecken, wo sie mit ihrem kleinen Kind sechs Jahre lang in einer Höhle lebte, versorgt durch eine von der Gottesmutter gesandte Hirschkuh. Die Geschichte, mutmasslich im 14. Jahrhundert zum ersten Mal niedergeschrieben und später in mehreren Versionen erweitert und ausgeschmückt, endet mit Genovevas Befreiung durch Siegfried und die Hinrichtung des intriganten Statthalters.

1984, 14 Monate bevor sie im Basler Kantonsspital an einem Herzinfarkt starb, eröffnete sie in der Berner Kunsthalle unter dem Titel «Mon exposition» ihre selbst konzipierte Retrospektive, der, wie oben erwähnt, die aktuelle Berner Ausstellung nachgebaut ist. Um sich in der Überfülle der Werke zu orientieren, sind die Erläuterungen in der Broschüre mit den Saaltexten zu den einzelnen Räumen eine sehr gute Hilfe.

Verwendete Zitatquellen: Wenger, L. und Corgnati, M. (Hrsg.): Meret Oppenheim – Worte nicht in giftigen Buchstaben einwickeln. Das autobiografische Album «Von der Kindheit bis 1943» und unveröffentlichte Briefwechsel. Zürich 2013 (Verlag Scheidegger & Spiess).

Meyer-Toss, Christiane. (Hrsg.): Meret Oppenheim – Träume und Aufzeichnungen. Berlin 2010 (Suhrkamp Verlag).

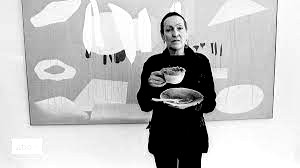

Illustrationen: Plakat «Mon Exposition» im Kunstmuseum Bern 2021/22; Meret Oppenheim und Irène Zurkinden; Meret Oppenheim an der Vernissage ihrer Ausstellung in Duisburg 1972 (akg-images / Brigitte Hellgoth / © 2021, ProLitteris, Zürich); «Genoveva» (1971 nach einem Entwurf von 1942); Brunnen auf dem Waisenhausplatz in Bern (1983).

«Kosmos Kubismus – Von Picasso bis Léger» im Kunstmuseum Basel

22.05.19 10:03 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Soll man es bedauern oder sich darüber freuen: Wer den «Kosmos Kubismus» im Basler Kunstmuseum betritt, muss nicht, wie in der fast gleichzeitig in der Fondation Beyeler in Riehen stattfindenden Ausstellung «Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode» (Besprechung hier) befürchten, an der Kasse Schlange stehen zu müssen und im Innern wegen der Menge der Besucherinnen und Besucher nur hin und wieder einen Blick auf die Kunstwerke erhaschen zu können. Insgesamt muss man – ohne der grossartigen Schau der Fondation Beyeler Unrecht zu tun – der klug arrangierten und in ihrer Fülle überwältigenden Präsentation des Kunstmuseums die nachhaltigere Wirkung zubilligen. Während der Publikumsmagnet in Riehen ohne Zweifel eine grosse kulinarische Wirkung entfaltet, wird die anspruchsvolle historische Präsentation des Kunstmuseums – wie vor knapp 30 Jahren «Die Geburt des Kubismus» – als einzigartiges Erlebnis noch lange nach ihrem Ende nachwirken.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier im Archiv zu finden.

Der Katalog zur Ausstellung ist eine adaptierte und übersetzte Fassung der Schau im Centre Pompidou, Paris (Herbst/Winter 2018/19).

Léal, B., Briend, Ch., Coulondre, A., Helfenstein, J., Reifert E.: Kosmos Kubismus. Von Picasso bis Léger. München 2019 (Firmer Verlag) 320. Seiten, CHF 49.00/ €49.90.

Illustrationen von oben nach unten: Georges Braque: Der Portugiese (1911/12); Sonia Delaunay: Elektrische Prismen (1914); Fernand Lager: Die Treppe (1914).

Der junge Picasso in der Fondation Beyeler

01.02.19 16:35 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Auf der Suche nach einer eigenen Bildsprache eignete sich Pablo Picasso (1881-1973), systematisch gefördert von seinem Vater, in den 1890er-Jahren das ganze Spektrum der damals gängigen malerischen Fertigkeiten an. Obwohl überaus erfolgreich, verliess der junge Künstler um die Jahrhundertwende die vorgespurte Karriere und begann, sich malerisch eine eigene Welt zu schaffen. Dabei erlebte Picasso seine Entwicklung durchaus krisenhaft. Der Selbstmord seines Freundes Carles Casagemas, den er auf dem Totenbett porträtierte, setzte ihm schwer zu. Und als er sich 1901, bleich und im schwarzen Mantel, vor blauem Hintergrund selbst darstellte, malte er einen jungen Anarchisten, der aussah, als müsse er das ganze Elend der Welt schultern. In Zusammenarbeit mit den Musées d’Orsay et de l’Orangerie sowie dem  Musée Nationale Picasso in Paris zelebriert die Fondation Beyeler in Riehen vom 3. Februar bis zum 26. Mai 2019 die melancholische «blaue» und die auf den definitiven Umzug nach Paris folgende mehr Zuversicht ausstrahlende «rosa» Periode im Werk des jungen Picasso. In seiner chronologisch angelegten Schau zeigt Kurator Raphaël Bouvier in einmaliger Ausführlichkeit 80 grossartige Zeugnisse aus den sechs entscheidenden Schaffensjahren von 1901 bis 1906. Besucherinnen und Besucher können den Wandel vom virtuosen Maler, der sich alle gängigen Stilformen zu eigen machte, zum eigenständigen Künstler nachvollziehen. Besonders eindrücklich ist der Weg im Multimedia-Raum anhand von Selbstporträts zu sehen, die in jenen sechs entscheidenden Jahren entstanden sind – vom feurig-selbstbewussten «Yo Picasso» bis zum skulptural-reduzierten «Autoportrait» vom Herbst 1906, das den Übergang zu dem 1907 entstandenen Werk «Les Demoiselles d’Avignon» ankündigt, das als erstes kubistisches Gemälde gilt. Nicht überraschend präsentiert die Fondation Beyeler vom 13. Januar bis 5. Mai 2019 parallel zum jungen Picasso unter dem Titel «Picasso Panorama» die 30 Werke, die zum Sammlungsbestand gehören. Sie wurden mit Arbeiten ergänzt, welche die Fondation Beyeler als Dauerleihgaben hütet. Um dem Publikum den Zeitgeist der Pariser Bohème nahe zu bringen, wurde das «Café Parisien» eingerichtet (das allerdings nicht mit der von Picasso und seinen Freunden auf dem Montmartre bevorzugt frequentierten Kaschemme «Lapin Agile» zu vergleichen ist.) Jeden Mittwoch verwandelt sich das Lokal im Souterrrain des Museums in ein Variététheater, in dem unterhaltsame und artistische Darbietungen zu sehen sind. (Das ausführliche Programm ist unter der URL https://www.fondationbeyeler.ch/programm/kalender/ abrufbar.)

Musée Nationale Picasso in Paris zelebriert die Fondation Beyeler in Riehen vom 3. Februar bis zum 26. Mai 2019 die melancholische «blaue» und die auf den definitiven Umzug nach Paris folgende mehr Zuversicht ausstrahlende «rosa» Periode im Werk des jungen Picasso. In seiner chronologisch angelegten Schau zeigt Kurator Raphaël Bouvier in einmaliger Ausführlichkeit 80 grossartige Zeugnisse aus den sechs entscheidenden Schaffensjahren von 1901 bis 1906. Besucherinnen und Besucher können den Wandel vom virtuosen Maler, der sich alle gängigen Stilformen zu eigen machte, zum eigenständigen Künstler nachvollziehen. Besonders eindrücklich ist der Weg im Multimedia-Raum anhand von Selbstporträts zu sehen, die in jenen sechs entscheidenden Jahren entstanden sind – vom feurig-selbstbewussten «Yo Picasso» bis zum skulptural-reduzierten «Autoportrait» vom Herbst 1906, das den Übergang zu dem 1907 entstandenen Werk «Les Demoiselles d’Avignon» ankündigt, das als erstes kubistisches Gemälde gilt. Nicht überraschend präsentiert die Fondation Beyeler vom 13. Januar bis 5. Mai 2019 parallel zum jungen Picasso unter dem Titel «Picasso Panorama» die 30 Werke, die zum Sammlungsbestand gehören. Sie wurden mit Arbeiten ergänzt, welche die Fondation Beyeler als Dauerleihgaben hütet. Um dem Publikum den Zeitgeist der Pariser Bohème nahe zu bringen, wurde das «Café Parisien» eingerichtet (das allerdings nicht mit der von Picasso und seinen Freunden auf dem Montmartre bevorzugt frequentierten Kaschemme «Lapin Agile» zu vergleichen ist.) Jeden Mittwoch verwandelt sich das Lokal im Souterrrain des Museums in ein Variététheater, in dem unterhaltsame und artistische Darbietungen zu sehen sind. (Das ausführliche Programm ist unter der URL https://www.fondationbeyeler.ch/programm/kalender/ abrufbar.)

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und der Publikationen ist hier zu finden (und nach Ende der Ausstellung im Archiv).

Zur Ausstellung erschienen drei Publikationen.

Hrsg. Raphaël Bouvier (Fondation Beyeler): Picasso – Blaue und Rosa Periode. Riehen/Berlin 2019 (Beyeler Museum AG/Hatje-Cantz Verlag), 304 Seiten, € 60.00/CHF 68.00. (Der Katalog ist in einer deutschen und einer englischen Ausgabe verfügbar.

Raphaël Bouvier: Picasso. Blaue und Rosa Periode. Riehen/Berlin 2019 (Beyeler Museum AG/Hatje-Cantz Verlag), 56 Seiten, € 12.00/CHF 9.80. (Der kleine Begleitband ist in einer deutschen und einer französischen Ausgabe erhältlich.)

Tasnim Baghdadi und Iris Brugger (Beyeler Museum AG): Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode - interaktiv. Das Kinderheft führt mit zehn unterhaltsamen Aufgaben und Spielanleitungen durch die Ausstellung. Das ausgezeichnet gelungene Heft ist kostenlos bei der Information im Eingangsbereich erhältlich.

Illustration: Pablo Picasso,Autoportrait, 1901 (Ausschnitt), Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso/2018, ProLitteris, Zürich. Foto: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Mathieu Rabeau

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und der Publikationen ist hier zu finden (und nach Ende der Ausstellung im Archiv).

Zur Ausstellung erschienen drei Publikationen.

Hrsg. Raphaël Bouvier (Fondation Beyeler): Picasso – Blaue und Rosa Periode. Riehen/Berlin 2019 (Beyeler Museum AG/Hatje-Cantz Verlag), 304 Seiten, € 60.00/CHF 68.00. (Der Katalog ist in einer deutschen und einer englischen Ausgabe verfügbar.

Raphaël Bouvier: Picasso. Blaue und Rosa Periode. Riehen/Berlin 2019 (Beyeler Museum AG/Hatje-Cantz Verlag), 56 Seiten, € 12.00/CHF 9.80. (Der kleine Begleitband ist in einer deutschen und einer französischen Ausgabe erhältlich.)

Tasnim Baghdadi und Iris Brugger (Beyeler Museum AG): Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode - interaktiv. Das Kinderheft führt mit zehn unterhaltsamen Aufgaben und Spielanleitungen durch die Ausstellung. Das ausgezeichnet gelungene Heft ist kostenlos bei der Information im Eingangsbereich erhältlich.

Illustration: Pablo Picasso,Autoportrait, 1901 (Ausschnitt), Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso/2018, ProLitteris, Zürich. Foto: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Mathieu Rabeau

Paul Klee – Die abstrakte Dimension in der Fondation Beyeler

29.09.17 17:08 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Wer bisher glaubte, das riesige, oft ausgestellte Werk des Malers und Kunstlehrers Paul Klee (1879-1940) biete keine Überraschungen mehr, darf sich vom 1. Oktober 2017 bis 21. Januar 2017 in der Fondation Beyeler in Riehen eines Besseren belehren lassen. Anhand von 110 Bildern aus allen Schaffensperioden demonstriert Kuratorin Anna Szech unter dem Titel «Paul Klee - Die abstrakte Dimension» die lebenslange Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Gegensatz von Gegenständlichkeit und Abstraktion. Während sich viele seiner Zeitgenossen – Kasimir Malewitsch (1878-1935) und Wassily Kandinsky (1866-1944) reklamierten zum Beispiel beide die Erfindung für sich – verbissen stritten, hielt sich Paul Klee abseits und bewegte sich leicht und spielerisch auf dem polemisch verminten Gelände. Es ist sicher nicht falsch zu behaupten, dass Klees Fähigkeit, auch in abstrakten Gemälden in Farben und Formen Hinweise auf Gegenständliches zu geben und sie so lesbar zu machen, zu seinem Erfolg beitrug.  Die Ausstellung, welche sich über sieben Säle erstreckt, zeigt in chronologischer Folge und nach thematischen Werkgruppen geordnet, Klees Arbeit im Spannungsfeld von figurativer und abstrakter Malerei beginnt in München, wo er 1910 schnell Anschluss an die Künstlerszene fand, in der Franz Marc und Wassily Kandinsky den Ton angaben. Der junge Klee liess sich allerdings nicht vereinnahmen. Er kennt auch die Pariser Avantgarde und war von Paul Cézanne ebenso beeindruckt wie von Paul Matisse und Pablo Picasso. Und besonders faszinierten ihn die Farbfeld-Bilder von Robert Delaunay. Für sein späteres Werk von elementarer Bedeutung erweist sich die Reise nach Tunesien, die er 1914 vor dem Kriegsausbruch mit den Freunden August Macke (1887-1914) aus München und Louis Moilliet (1880-1962) aus Bern unternahm. Es ist faszinierend in der Ausstellung zu verfolgen, wie sich der junge Klee zuerst den Formen und dann den Farben zuwendet. Auf der Tunesienreise notiert er euphorisch im Tagebuch: «Die Farbe hat mich. … Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler.» Der Erste Weltkrieg – die Freunde Macke und Marc fallen 1914, bzw. 1916 – macht dem Überschwang ein Ende. «Je schreckensvoller diese Welt (wie gerade heute), desto abstrakter die Kunst», bemerkt er in dieser Zeit, und fährt fort, «während eine glückliche Welt, eine diesseitige Kunst hervorbringt.» Ein faszinierender Gedanke, dass die Abstraktion dem Jenseitigen, will wohl sagen: der Seelenwelt zuzuordnen ist, während das Bodenständige einer heilen Welt vorbehalten ist. Dürfen wir annehmen, dass sich der in Bern aufgewachsene Paul Klee, der 1916 als Deutscher eingezogen wurde, aber vom Frontdienst verschont blieb, gegen die Schrecken wehrte, indem er während der Kriegsjahre gegenständlich malte: Auf den ausgestellten Werken sind Gärten, Häuser, Kirchen gut erkennbar. Der grösste Raum ist dem Jahrzehnt 1921 bis 1931 gewidmet, in dem Klee nicht nur malte, sondern Staatlichen Bauhaus in Weimar und später in Dessau als Meister lehrte. Auch während dieser sehr intensiven und fruchtbaren Schaffensperiode sind Gegenständliches und Abstraktes immer neben einander als «reichblühender farbiger Vielklang» präsent. Am Ende der zwanziger Jahre und zu Beginn der dreissiger Jahre werden Reisen nach Ägypten und Italien in ähnlicher Weise wie der Aufenthalt in Tunesien zu wichtigen Inspirationsquellen. Sehr eindrücklich sind die pointillistischen Mosaikbilder, die nur sehr selten als Serie gezeigt werden können. Den Schluss der überaus eindrücklichen Schau, die von der Begeisterung und der Expertise der Kuratorin durchdrungen ist, bilden Werke aus der Spätzeit, in der – gleichsam im Schlussspurt – über 2000 Bilder entstanden, die von Zeichen und Buchstaben geprägt sind, in denen aber immer wieder auch menschliche Gesichter und Gestalten erkennbar sind.

Die Ausstellung, welche sich über sieben Säle erstreckt, zeigt in chronologischer Folge und nach thematischen Werkgruppen geordnet, Klees Arbeit im Spannungsfeld von figurativer und abstrakter Malerei beginnt in München, wo er 1910 schnell Anschluss an die Künstlerszene fand, in der Franz Marc und Wassily Kandinsky den Ton angaben. Der junge Klee liess sich allerdings nicht vereinnahmen. Er kennt auch die Pariser Avantgarde und war von Paul Cézanne ebenso beeindruckt wie von Paul Matisse und Pablo Picasso. Und besonders faszinierten ihn die Farbfeld-Bilder von Robert Delaunay. Für sein späteres Werk von elementarer Bedeutung erweist sich die Reise nach Tunesien, die er 1914 vor dem Kriegsausbruch mit den Freunden August Macke (1887-1914) aus München und Louis Moilliet (1880-1962) aus Bern unternahm. Es ist faszinierend in der Ausstellung zu verfolgen, wie sich der junge Klee zuerst den Formen und dann den Farben zuwendet. Auf der Tunesienreise notiert er euphorisch im Tagebuch: «Die Farbe hat mich. … Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler.» Der Erste Weltkrieg – die Freunde Macke und Marc fallen 1914, bzw. 1916 – macht dem Überschwang ein Ende. «Je schreckensvoller diese Welt (wie gerade heute), desto abstrakter die Kunst», bemerkt er in dieser Zeit, und fährt fort, «während eine glückliche Welt, eine diesseitige Kunst hervorbringt.» Ein faszinierender Gedanke, dass die Abstraktion dem Jenseitigen, will wohl sagen: der Seelenwelt zuzuordnen ist, während das Bodenständige einer heilen Welt vorbehalten ist. Dürfen wir annehmen, dass sich der in Bern aufgewachsene Paul Klee, der 1916 als Deutscher eingezogen wurde, aber vom Frontdienst verschont blieb, gegen die Schrecken wehrte, indem er während der Kriegsjahre gegenständlich malte: Auf den ausgestellten Werken sind Gärten, Häuser, Kirchen gut erkennbar. Der grösste Raum ist dem Jahrzehnt 1921 bis 1931 gewidmet, in dem Klee nicht nur malte, sondern Staatlichen Bauhaus in Weimar und später in Dessau als Meister lehrte. Auch während dieser sehr intensiven und fruchtbaren Schaffensperiode sind Gegenständliches und Abstraktes immer neben einander als «reichblühender farbiger Vielklang» präsent. Am Ende der zwanziger Jahre und zu Beginn der dreissiger Jahre werden Reisen nach Ägypten und Italien in ähnlicher Weise wie der Aufenthalt in Tunesien zu wichtigen Inspirationsquellen. Sehr eindrücklich sind die pointillistischen Mosaikbilder, die nur sehr selten als Serie gezeigt werden können. Den Schluss der überaus eindrücklichen Schau, die von der Begeisterung und der Expertise der Kuratorin durchdrungen ist, bilden Werke aus der Spätzeit, in der – gleichsam im Schlussspurt – über 2000 Bilder entstanden, die von Zeichen und Buchstaben geprägt sind, in denen aber immer wieder auch menschliche Gesichter und Gestalten erkennbar sind.

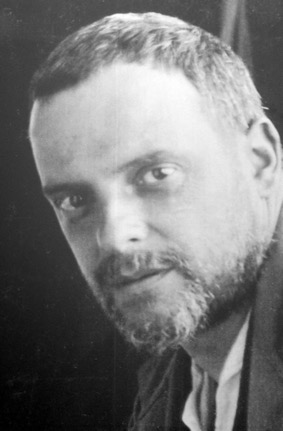

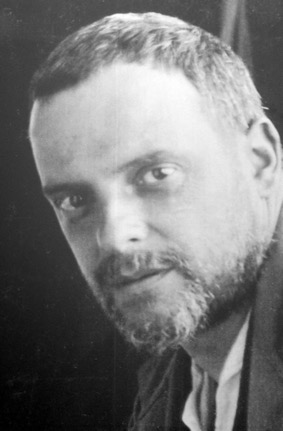

Illustration: Paul Klee (Ausschnitt), fotografiert von Felix Klee, 1921 in Possenhofen. © Klee-Nachlassverwaltung, Bern

Zur Ausstellung erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe eine Publikation mit Beiträgen von Anna Szech, Teodor Currentzis, Fabienne Eggelhöfer, Jenny Holzer, Regine Prange und Peter Zumthor.

Szech, Anna (Hrsg.): Paul Klee – Die abstrakte Dimension. Riehen/Berlin 2017 (Fondation Beyeler/Hatje-Cantz Verlag). 236 Seiten, CHF/EUR 62.50.

Illustration: Paul Klee (Ausschnitt), fotografiert von Felix Klee, 1921 in Possenhofen. © Klee-Nachlassverwaltung, Bern

Zur Ausstellung erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe eine Publikation mit Beiträgen von Anna Szech, Teodor Currentzis, Fabienne Eggelhöfer, Jenny Holzer, Regine Prange und Peter Zumthor.

Szech, Anna (Hrsg.): Paul Klee – Die abstrakte Dimension. Riehen/Berlin 2017 (Fondation Beyeler/Hatje-Cantz Verlag). 236 Seiten, CHF/EUR 62.50.

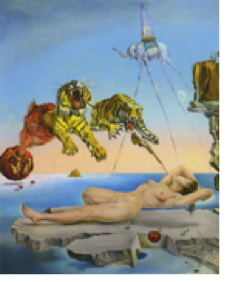

Surrealismus in Paris

29.09.11 16:45 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Henri Rousseau in der Fondation Beyeler

07.02.10 13:08 Abgelegt in:Kunst und Kultur