Kunstmuseum Basel

Medardo Rosso im Kunstmuseum Basel

30.03.25 16:32 Abgelegt in:Kunst und Kultur

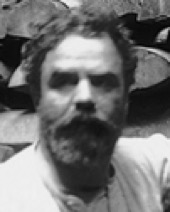

In der Tat fällt beim Betrachten der Werke im Erdgeschoss sofort das gewollt Skizzenhafte der Skulpturen auf. Sie kommen als unfertig, ungeglättet daher. (Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Non-finito-Theorie des Basler Kunsthistorikers Joseph Gantner (1896-1988) könnte interessant sein.) Man kann sich gut vorstellen, wie der Künstler in seinem Atelier an die Werke erneut Hand anlegen und seine Finger in die Gipsmasse drücken oder den Lehm kneten könnte. Ähnliche Arbeitsspuren kennen wir von Skulpturen Alberto Giacomettis und Auguste Rodins. Es ist nicht überraschend, dass die Fotografien, mit denen der Künstler seine Arbeiten dokumentierte, unscharf und verschwommen sind – was nicht den damals eingeschränkten technischen Möglichkeiten zuzuschreiben ist. Rosso war die Inszenierung seiner Werke wichtig. Wie es Phyllida Barlow formulierte: Einer festen Kontur wollte er sich nicht unterwerfen.

Gut zur Darstellung kommt in dem Raum hingegen die Materialität von Rossos Werken. Er arbeitete mit Gips, Wachs und Ton und liess nur in ausgewählten Fällen Bronzegüsse anfertigen. Seinen Erfolgen tat das keinen Abbruch, zumal er die Entstehung seiner Kunst, für die er mit Vorliebe Kinder und Menschen aus seiner Umgebung aber auch Kranke, Arme, Obdachlose modellierte, sorgfältig reflektierte. Als er zum Beispiel 1883 im Alter von 25 Jahren «Portinaia» (Die Pförtnerin) gestaltete, welche Birgit Brunk im Katalog als «ersten Schritt zur modernen Skulptur» bezeichnet, habe er untätig in seinem Mailänder Atelier gesessen. «Die Pförtnerin rief nach mir», berichtete er 40 Jahre später dem Journalisten Luigi Ambrosini (1883-1929). «Aufgewühlt ging ich mit dem Ton in der Hand in die Pförtnerloge. … Die Pförtnerin sass da und arbeitete. ich machte mich an die Arbeit. ich trug in meinem Innern den Eindruck, den die Frau stets bei mir hinterliess, wenn ich das Haus betrat und, sie anblickend, an ihr vorbeiging. … ich bedeckte das Bildwerk mit einem Tuch. … Am nächsten Morgen hob ich das Tuch und sieh: wie schön! Ich war zufrieden, ich fühlte mich geheilt. Ich hatte mich von der Pförtnerin befreit.»

In der Ausstellung begegnen wir einem eigensinnigen Bildhauer, der alles hinter sich liess, das im 19. Jahrhundert als Denkmalkunst geachtet wurde. Sein ganzer Werdegang als Künstler war von Widerborstigkeit und Revoluzzertum geprägt. So wurde er zum Beispiel 1883 von der Kunstakademie der Brera in Mailand verwiesen, nachdem er mit einer Petition provoziert hatte, die das Aktzeichnen mit echten Modellen (statt mit Gipsabgüssen oder Schaufensterpuppen) forderte, zudem wurden seine Wettbewerbs-Vorschläge für Garibaldi-Denkmäler in Pavia und später in Mailand abgelehnt – der zweite Entwurf kam ohne den Freiheitskämpfer aus.

1889, bei seiner Ankunft in Paris standen Rosso schnell viele Türen offen. Seine Radikalität wirkte in den Kreisen der Avantgarde inspirierend, und er fand im Industriellen Henri Rouart im Jahr nach seiner Ankunft einen Förderer, der ihn mit Kunsthändlern, anderen Sammlern und Kollegen wie Edgar Degas und Auguste Renoir sowie Dichtern wie Stéphane Mallarmé und Paul Valéry bekannt machte. 1893 lernte er den fast eine Generation älteren Auguste Rodin (1840–1917) kennen. Sie pflegten bald freundschaftlichen Kontakt und schenkten einander eigene Werke. Die Freundschaft endete allerdings bereits 1898, nachdem Rodin das Gipsmodell eines Denkmals für den Schriftsteller Honoré de Balzac präsentiert hatte. Indem sie auf «L’unomo che legge» Bezug nahmen, warfen ihm Kritiker vor, bei Rosso abgekupfert zu haben. Der Italiener, der sich in Paris als Aussenseiter der Kunstwelt inszenierte, goss Öl ins Feuer, indem er versuchte, seine beispielgebende Rolle hervorzustreichen. Das Bedürfnis nach Bestätigung seines überragenden Talents zieht sich wie ein roter Faden durch Rossos Biografie.

Die aus Italien stammende Kunsthistoríkerin Margaret Scolari Barr (1901-1987), Ehefrau des ersten Direktors des Museum of Modern Art, Alfred H. Barr Jr. (1902-1981), erinnerte 1963 in ihrer Beschreibung von Rossos Leben, wie stolz er darüber berichtete, dass seine Werke in Ausstellungen neben den Arbeiten zeitgenössischer Berühmtheiten gezeigt wurden: Seinem Sohn habe er erzählt, «dass er mit Carriere, mit Lautrec, mit Burne-Jones ausgestellt hatte, und deutete damit an, dass er genauso gut war wie sie; 1904 schrieb er an Gutherz (i.e. Carl Gutherz, 1844-1907), dass seine Skulpturen im Salon d'Automne in der Nähe von Cézannes und Renoirs aufgestellt waren und dass sie gut zu ihnen passten, was ‹beweist›, dass er ‹Recht hatte›. Er stellte Versionen früherer Skulpturen aus, um sie mit seinen eigenen zu vergleichen; er zeigte den Torso von Rodin in der Artaria und im Lyceum und dürfte Soffici und Prezzolini die allgemeine Linie der Ausstellung in Florenz vorgeschlagen haben. Seine Leidenschaft für Selbstbehauptung durch Assoziation war so gross, dass er in Florenz sogar eines seiner Werke in der Accademia neben einem der Gefangenen von Michelangelo aufstellen konnte».

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs verschob sich Rossos Lebensmittelpunkt weitgehend nach Italien. Die Kriegsjahre verbrachte er in Venedig, Mailand und in Leysin im Wallis, wo sich seine Freundin, die aus Holland stammende Etha Fles, niedergelassen hatte. 1920 verliess er Paris. Seine letzten Jahre, zunehmend eingeschränkt durch die Folgen seiner Zuckerkrankheit, verbrachte er mit der Pflege seiner Freundschaften. Er schrieb, telegrafierte und machte, wenn möglich, Besuche. Rosso starb am 31. März 1928 nach mehreren, durch die Zuckerkrankheit induzierten Amputationen an seinen Füssen an einer Blutvergiftung.

Zurück zur Ausstellung: Der zweite, umfangreichere Teil konfrontiert Rossos Arbeiten mit den Werken von 66 anderen Künstlerinnen und Künstlern. Die Einteilung der Präsentation in neun Kapitel und die Auswahl der Werke, die zusammen mit Rossos Skulpturen präsentiert werden, sollen daran erinnern, dass der Italiener sein Werk gern im Kontext oder im Kontrast Anderer zur Schau stellte. Interessante Idee! Aber bei allem Respekt vor dem umfassenden Wissen und der unstreitigen Kompetenz der

Gewiss ist gleichwohl, dass die weitgehende Unkenntnis der Kunst Medardo Rossos, der 30 Jahre seines Lebens in Paris zubrachte und dort den Aufstieg des Impressionismus und die Strömungen und Moden im Kunstbetrieb der Jahrhundertwende miterlebte und mitprägte, mit den Ausstellungen in Wien und Basel beendet wird.

Zur Ausstellung ist - je in einer deutschen und englischen Version – die bisher umfassendste Publikation über Medardo Rosso mit Essays von Jo Applin, Heike Eipeldauer, Georges Didi-Huberman, Megan R. Luke, Nina Schallenberg, Francesco Stocchi und Matthew S. Witkovsky erschienen.

Eipeldauer, H. (Hrsg.): Medardo Rosso. Die Erfindung der modernen Skulptur. Köln 2025 (Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König). 496 Seiten, CHF 59.00

Illustrationen von oben nach unten: Porträt (Ausschnitt) https://flash---art.it/article/medardo-rosso/; Installationsansichten: Basel (©Jürg Bürgi, Basel), Paris, salon d’automne 1904 (Fotograf unbekannt); «Enfant à la Bouchée de pain» (Installationsansicht Paris, Salon d’automne 1904 (Scan aus dem Katalog); «Portinaia» (Courtesy of Lehmbruck Museum, Duisburg. Foto © Octavian Beldiman, Scan aus dem Katalog); «Ecce Puer» (1906, Guss 1960) Foto © mumok/Markus Wörgötter; Ausstellungsansicht Kunstmuseum Basel/Neubau, Foto © Max Ehrengruber.

«Dan Flavin – Widmungen aus Licht» im Kunstmuseum Basel

03.03.24 11:16 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Während seiner weitgehend autodidaktischen künstlerischen Lehrjahre hielt sich Flavin mit Aushilfsjobs in New Yorker Museen über Wasser. Er arbeitete in der Poststelle des Guggenheim-Museums, wo er den Maler Ward Jackson (1928-2004) kennenlernte, der zu einem wichtigen Berater und Freund wurde. Später jobbte er im Museum of Modern Art als Aufseher und Liftboy und machte Bekanntschaft mit den Künstlern Sol LeWitt (1928-2007), Michael Venezia (geb. 1937), Robert Ryman (1930-2029), Ralph Iwamoto (1927-2013) und Robert Mangold (geb. 1937). Einige Zeit später begegnete er auch Donald Judd (1928-1994), mit dem er immer freundschaftlich verbunden blieb.

In späteren Jahren integrierte der Künstler seine Werke oft in einen bestimmten architektonischen Kontext – so wie im Innenhof des Basler Kunstmuseums. Die peinliche Geschichte dieser Installation dokumentiert Arthur Fink im Katalog. Sie beginnt mit einer vom damaligen Direktor Carlo Huber (1932-1976) kuratierten Ausstellung von Installationen Flavins in der Basler Kunsthalle und einer parallel von Direktor Franz Meyer (1919-2007) eingerichteten Präsentation grafischer Arbeiten im Kunstmuseum, die der Künstler mit Federzeichnungen des Reisläufers, Goldschmids und Künstlers Urs Graf (1485-1528) aus dem Kupferstichkabinett ergänzte. Für die Ausstellung entwickelte Flavin für den Innenhof des Museums die Installation «untitled (in memory of Urs Graf)». Am 9. Mai 1975 lehnte die Kunstkommission der Öffentlichen Kunstsammlung das Angebot ab, das Werk zu erwerben, und Ende Juni fand auch das Angebot einer Schenkung «durch eine Stiftung in Amerika» einstimmig kein Gehör. Als Grund sind im Protokoll nicht weiter ausgeführte «künstlerische Gesichtspunkte» erwähnt. Flavin war enttäuscht und schrieb das Debakel in einem Brief an Carlo Huber internen Machtkämpfen in der Kommission zu. Dabei, so seine Überzeugung, hätten die leuchtenden Röhren verdammt gut gepasst: «But after all, all of those lofty and low-down tubes seemed to me to exist oh so definitely dramatically well in that damned drab setting. Amen!» Dabei blieb es – vorerst. Die «Dia Art Foundation», die sich der Unterstützung zeitgenössischer Kunst verschrieben hatte, kaufte das Werk schliesslich an und bat 1980 die Kommission um Wiedererwägung ihres Entscheids. Diesmal war die Mehrheit der Meinung, man könne nicht ein zweites Mal nein sagen. «Mehr aus diplomatischen Erwägungen denn aus inhaltlicher Überzeugung», wie Fink schreibt, akzpetierte das Gremium das Geschenk. Es bestehe damit ja keine Verpflichtung, heisst es schlaumeierisch im Protokoll vom 11. August 1980, «die Installation anzuzünden». Und: Das Werk sei «ohnehin nur am Abend sichtbar, also zu einer Zeit, in der das Museum in der Regel geschlossen ist.» Das ist falsch, wie jetzt, wenn die Lichtskulptur leuchtet, zu sehen ist. (Übrigens: Die naheliegende Vermutung, dass die Kunstkommission Flavins Werk aus Furcht vor öffentlicher Aufregung ablehnte, ist wahrscheinlich falsch. Denn ebenfalls 1980 erwarb sie, mit einem Zusatzkredit der öffentlichen Hand, Brancusis «Torso einer jungen Frau» und nahm einen Shitstorm inklusive Fasnachtsspott ohne weiteres in Kauf.)

Zur Ausstellung ist im Verlag Walther König, Köln, für Mai ein Katalog angekündigt: Helfenstein, J., Osadtschy, O. (Hrsg): Dan Flavin - Widmungen aus Licht / Dedications in Lights. Köln 2024, 256 Seiten, €49.00.

Der Presse standen die Fahnen der Katalog-Texte zur Verfügung.

Illustrationen von oben nach unten: Porträt Dan Flavin (Ausschnitt, Foto: Stephen Flavin https://www.spiegel.de/fotostrecke/lichtmaler-dan-flavin-minimaler-aufwand-maximaler-effekt-fotostrecke-17497.html 21.11.2006); «the diagonal of May 25, 1963 (to Constantin Brancusi)», Flavins erste Leuchtstoffröhren-Installation, die ihn als Künstler etablierte. (Foto: https://www.spiegel.de/fotostrecke/lichtmaler-dan-flavin-minimaler-aufwand-maximaler-effekt-fotostrecke-17497.html, 21.11.2006); «Monument for V. Tatlin VII (1964)» (Foto aus der Ausstellung, © 2024, Jürg Bürgi, Basel); «untitled (in memory of Urs Graf)» (1975) im Innenhof des Kunstmuseums Basel (Foto © 2024 Jürg Bürgi, Basel).

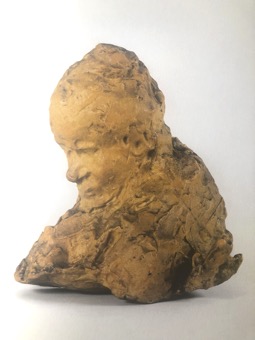

Charmion von Wiegand im Kunstmuseum Basel

27.03.23 16:52 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung, die wegen der Pandemie erst mit Verspätung eröffnet werden konnte, erschien bereits 2021 ein Katalog mit einem grossen Bildteil und kenntnisreichen Textbeiträgen. Wismer, Maja (Hrsg. für das Kunstmuseum Basel): «Charmion von Wiegand. Expanding Modernism», München 2021 (Prestel-Verlag), 200 Seiten CHF 44.00.

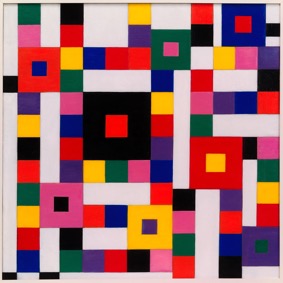

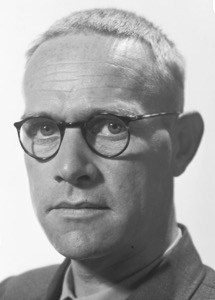

Illustrationen (von oben nach unten): Arnold Newman: Porträt von Charmion von Wiegand, 1961 (Scan aus dem Katalog); Titelblatt des Magazins «New Masses» 1926 (aus Wikipedia); Charmion von Wiegand: The Great Field of Action or the 64 Hexagrams (Der Altar der Ahnen aus dem I Ging), 1953. (Collection Walker Art Center, Minneapolis, Schenkung Howard Wise, New York, 1974); Charmion von Wiegand: Triptych, Number 700. 1961 (Whitney Museum of American Art. Schenkung Alvin M. Greenstein.)

Shirley Jaffe im Kunstmuseum Basel

25.03.23 16:45 Abgelegt in:Kunst und Kultur

,

dessen Atelier in Arcueil sie zeitweise benützen konnte. Ihre frühen Bilder sind stark vom Impressionismus im Spätwerk von Claude Monet (1840-1926) beeinflusst, das zuvor schon dem amerikanischen abstrakten Expressionismus von Jackson Pollock (1912-1956) und Willem de Kooning (1904-1997) auf die Sprünge geholfen hatte. Auffallend in der ersten künstlerischen Schaffensperiode sind die grossen Formate ihrer Bilder. Der abstrakte Expressionismus verlangt nicht nur beim Malen die grosse Gestik, er muss auf einen dominanten Auftritt haben. Neben Sam Francis, der ihr den Kontakt vermittelte, wurde in den 1950er Jahren der grosse Schweizer Kunst-Anreger Arnold Rüdlinger die wichtigsten Stütze für Jaffes frühe Karriere. Rüdlinger (1919-1967), von 1946 bis 1955 Leiter der Kunsthalle Bern und anschliessend, bis zu seinem frühen Tod, der Kunsthalle Basel, ermöglichte ihr 1958, zusammen mit Kimber Smith und Sam Francis, einen Gruppenauftritt am Steinenberg. im gleichen Jahr kuratierte er im Pariser «Centre Culturel Américain» in gleicher Zusammensetzung eine Ausstellung. Er war fasziniert vom «gänzlich uneuropäischen Raumgefühl, das auf ein Zentrum, eine Perspektive und auf harmonische Proportionen verzichtet», wie er im Katalog schrieb. (Zur Erinnerung: 1957, zwei Jahre bevor die Berner Galerie Klipstein und Kornfeld Shirley Jaffe ihre erste Einzelausstellung ausrichtete, hatten Arnold Rüdlinger und Ebi Kornfeld (1923-2023) in den USA mit einem Kredit der National-Versicherung für das Kunstmuseum Basel Werke von Franz Kline, Barnett Newman, Mark Rothko und Clyfford Still gekauft. Nirgendwo sonst in Europa war die zeitgenössische amerikanische Kunst so prominent vertreten. Klar, dass sich das brave Publikum entsprechend provozieren liess…) Um 1960, heisst es in einem Abschnitt der Saaltexte zur Ausstellung, «war der abstrakte Expressionismus bereits (Kunst)Geschichte». Viele aus der Pariser Expats-Kolonie kehrten in die USA zurück und entwickelten dort neue, eigene künstlerische Positionen. Auch Shirley Jaffe beobachtete, dass sich ihre Malerei veränderte. Sie lebte getrennt von ihrem Ehemann; 1962 liess sich das Paar scheiden. Im Jahr darauf nutzte sie die Gelegenheit, mit einem Stipendium der Ford Foundation in Berlin zu arbeiten. Der Aufenthalt in der Stadt an der Frontlinie des Kalten Krieges, noch schockiert vom Bau der Mauer im August 1961 und auch im Westteil noch keineswegs trümmerfrei, hinterliess tiefe Spuren in Shirley Jaffes künstlerischer Biografie. Das Begleitprogramm der Stiftung ermöglichte ihr, sich mit dem deutschen Expressionismus bekannt zu machen und die Avantgarde, darunter der griechisch-französische Komponist, Musiktheoretiker und Architekt Iannis Xenakis und der Pionier der elektronischen Musik, Karlheinz Stockhausen, kennen zu lernen.

Zur Ausstellung in Basel erschien eine eigene, auf dem Katalog des Centre Pompidou aufbauende deutsch-englische Publikation. Olga Osadtschy, Frédéric Paul (Hg. für das Kunstmuseum Basel): «Shirley Jaffe, Form als Experiment/Form as Experiment», Basel 2023 (Christoph Merian Verlag), 296 Seiten, CHF 49.00.

Eine ausführliche Besprechung unter Berücksichtigung der Katalog-Essays erscheint demnächst hier.

Illustrationen von oben nach unten: Atelier von Shirley Jaffe, Paris, 13. Oktober 2008 (Kunstwerk im Hintergrund: Bande dessinée en Noir et Blanc, 2009. ©Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou/Jean-Christope Mazur; ©2023, ProLitteris, Zürich. Shirley Jaffe: Arceuil Yellow, 1956 Centre Pompidou, Paris © ProLitteris, Zürich. Foto Centre Pompidou (Audrey Laurans). Shirley Jaffe: Ohne Titel, um 1965. Centre Pompidou, Paris © ProLitteris, Zürich. Foto Centre Pompidou (Audrey Laurans). Shirley Jaffe: Ohne Titel, 1968. Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles. Foto ©Bernard Huet/tutti image.

«Zerrissene Moderne» und «Der Sammler Curt Glaser» im Kunstmuseum Basel

27.10.22 17:01 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Wie es dazu kam, dass die Öffentliche Kunstsammlung der Stadt Basel kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs den Grundstein für eine der weltweit berühmtesten Kollektionen der Klassischen Moderne legen konnte, zeigt das Kunstmuseum Basel vom 22.10.2022 bis 12.2. bzw. 19.2.2023 in zwei Ausstellungen.

Sechs Räume im Untergeschoss des Neubaus sind dem Sammler Curt Glaser (1879-1943) gewidmet, der 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, zuerst seine Stelle als Direktor der Kunstbibliothek in Berlin, später auch seine Pensionsansprüche und seine Staatsbürgerschaft verlor. Noch im gleichen Jahr brachte er einen grossen Teil seiner Wohnungseinrichtung und seiner Kunstsammlung zur Versteigerung. Bei der Auktion erwarb das Kunstmuseum Basel 200 Zeichnungen und Druckgrafiken für das Kupferstichkabinett, darunter bedeutende Werke von Edvard Munch, mit dem Glaser befreundet war. Nach einem langwierigen Rechtsstreit konnten sich der Kanton Basel-Stadt als Eigentümerin der Öffentlichen Kunstsammlung und die Erbengemeinschaft, die zunächst Anspruch auf die Restitution des Konvoluts erhoben hatte, 2020 auf einen Kompromiss einigen. Das Museum anerkannte, dass Glaser seinen Besitz aufgrund der Verfolgung durch das Nazi-Regime veräussert hatte und konnte die 1933 erworbenen Werke behalten. Für Glasers Erben sah die Vereinbarung, die beide Seiten als «gerechte und faire Lösung» akzeptierten, neben einer finanziellen Entschädigung die Zusage vor, das Schicksal des einflussreichen Kunstkenners und Sammlers in einer umfangreichen Ausstellung darzustellen. Dies ist den Kuratorinnen Anita Haldemann, Leiterin, und Judith Rauser, Assistenzkuratorin des Basler Kupferstichkabinetts mit einer klug und kenntnisreich inszenierten Schau in hohem Mass gelungen. Mit Dokumenten und Bildern lassen sie das Leben Curt Glasers, seiner gleichaltrigen Frau Elsa Kolker (1879-1932) und seiner zweiten Gefährtin Maria Milch (1901-1981), mit der er sich nach einem Aufenthalt in Paris noch 1933 in Ascona niederliess, bevor das Paar 1941 über Kuba in die USA emigrierte, Revue passieren. Die Auswahl der ausgestellten Werke beschränkt sich nicht auf die überaus wertvollen 200 Zeichnungen und Druckgrafiken, die das Kunstmuseum 1933 aus Glasers Versteigerung erwarb, sie zeigt vielmehr die ganze Breite der Privatsammlung, die von alten Meistern bis zur Moderne reichte, aber auch ostasiatische, arabische und afrikanische Werke umfasste. Leider war es, wohl aus Platzgründen, nicht möglich, den Bestand von 105 Karikaturen des französischen Künstlers Honoré Daumier (1808-1879), aus der Sammlung Glaser im Basler Kupferstichkabinett in die aktuelle Ausstellung zu integrieren. Er ist im Hauptbau in den Grafikkabinetten im 1. Stock zu sehen.

Sechs Räume im Untergeschoss des Neubaus sind dem Sammler Curt Glaser (1879-1943) gewidmet, der 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, zuerst seine Stelle als Direktor der Kunstbibliothek in Berlin, später auch seine Pensionsansprüche und seine Staatsbürgerschaft verlor. Noch im gleichen Jahr brachte er einen grossen Teil seiner Wohnungseinrichtung und seiner Kunstsammlung zur Versteigerung. Bei der Auktion erwarb das Kunstmuseum Basel 200 Zeichnungen und Druckgrafiken für das Kupferstichkabinett, darunter bedeutende Werke von Edvard Munch, mit dem Glaser befreundet war. Nach einem langwierigen Rechtsstreit konnten sich der Kanton Basel-Stadt als Eigentümerin der Öffentlichen Kunstsammlung und die Erbengemeinschaft, die zunächst Anspruch auf die Restitution des Konvoluts erhoben hatte, 2020 auf einen Kompromiss einigen. Das Museum anerkannte, dass Glaser seinen Besitz aufgrund der Verfolgung durch das Nazi-Regime veräussert hatte und konnte die 1933 erworbenen Werke behalten. Für Glasers Erben sah die Vereinbarung, die beide Seiten als «gerechte und faire Lösung» akzeptierten, neben einer finanziellen Entschädigung die Zusage vor, das Schicksal des einflussreichen Kunstkenners und Sammlers in einer umfangreichen Ausstellung darzustellen. Dies ist den Kuratorinnen Anita Haldemann, Leiterin, und Judith Rauser, Assistenzkuratorin des Basler Kupferstichkabinetts mit einer klug und kenntnisreich inszenierten Schau in hohem Mass gelungen. Mit Dokumenten und Bildern lassen sie das Leben Curt Glasers, seiner gleichaltrigen Frau Elsa Kolker (1879-1932) und seiner zweiten Gefährtin Maria Milch (1901-1981), mit der er sich nach einem Aufenthalt in Paris noch 1933 in Ascona niederliess, bevor das Paar 1941 über Kuba in die USA emigrierte, Revue passieren. Die Auswahl der ausgestellten Werke beschränkt sich nicht auf die überaus wertvollen 200 Zeichnungen und Druckgrafiken, die das Kunstmuseum 1933 aus Glasers Versteigerung erwarb, sie zeigt vielmehr die ganze Breite der Privatsammlung, die von alten Meistern bis zur Moderne reichte, aber auch ostasiatische, arabische und afrikanische Werke umfasste. Leider war es, wohl aus Platzgründen, nicht möglich, den Bestand von 105 Karikaturen des französischen Künstlers Honoré Daumier (1808-1879), aus der Sammlung Glaser im Basler Kupferstichkabinett in die aktuelle Ausstellung zu integrieren. Er ist im Hauptbau in den Grafikkabinetten im 1. Stock zu sehen.

Die Ausstellung wird ergänzt durch eine inhaltlich umfassende, sehr schön gestaltete Publikation. Haldemann, A. und Rauser, J. (Hrsg.): Der Sammler Curt Glaser. Vom Verfechter der Moderne zum Verfolgten. Berlin 2022 (Deutscher Kunstverlag), 240 Seiten, CHF 38.00. (Eine Broschüre mit Übersetzungen in englischer Sprache liegt bei.)

Im zweiten Obergeschoss des Neubaus sind alle neun Säle den Ankäufen gewidmet, die es 1939 dem damals neuen Museumsdirektor Georg Schmidt ermöglichten, im drei Jahre zuvor eröffneten neuen Kunstmuseum eine «moderne Abteilung» einzurichten. Die Ausstellung dokumentiert nicht nur die Auseinandersetzungen, die sich in Basel – in der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen – um das Budget für die Neuerwerbungen abspielten, sie zeigt auch, welch verheerende Schäden die Säuberungsaktionen der Nazis in den staatlichen Kunstsammlungen des Deutschen Reiches anrichteten. 1937 wurden rund 21’000 Skulpturen, Gemälde und Arbeiten auf Papier als «entartet» aus deutschen Museen beschlagnahmt. Unter der Leitung von Propagandaminister Joseph Goebbels und von Adolf Ziegler, dem Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, wurde im Juli 1937 in den Münchner Hofgarten-Arkaden eine Auswahl von 650 Werken aus 32 Museen präsentiert. Zwei Jahre später wählte eine von Joseph Goebbels handverlesene und geleitete Kommission 780 Gemälde und Skulpturen sowie 3500 Arbeiten auf Papier als «international verwertbar» aus. Vier Kunsthändler und das Auktionshaus Fischer in Luzern wurden beauftragt, die Werke an die Meistbietenden zu verkaufen. Das stets am von Zahlungsunfähigkeit bedrohte NS-Regime brauchte dringend Devisen. Georg Schmidt bereitete sich mit der Kunstkommission des Museums sorgfältig auf seine Einkaufstour vor. Er reiste nach Berlin, wo er nicht nur Werke der deutschen und französischen Moderne inspizierte, sondern sich auch Werke zeigen liess, welche die Deutschen nicht für «international verwertbar» hielten. Schmidt war sich der Beschränktheit seiner Mittel und der grossen Konkurrenz bewusst. Zudem musste er sich in einer mehrheitlich bürgerlichen Kunstkommission durchsetzen, die sich wenige Monate zuvor gegen seine Wahl zum Direktor engagiert hatte. Als erstes Werk kaufte

Im zweiten Obergeschoss des Neubaus sind alle neun Säle den Ankäufen gewidmet, die es 1939 dem damals neuen Museumsdirektor Georg Schmidt ermöglichten, im drei Jahre zuvor eröffneten neuen Kunstmuseum eine «moderne Abteilung» einzurichten. Die Ausstellung dokumentiert nicht nur die Auseinandersetzungen, die sich in Basel – in der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen – um das Budget für die Neuerwerbungen abspielten, sie zeigt auch, welch verheerende Schäden die Säuberungsaktionen der Nazis in den staatlichen Kunstsammlungen des Deutschen Reiches anrichteten. 1937 wurden rund 21’000 Skulpturen, Gemälde und Arbeiten auf Papier als «entartet» aus deutschen Museen beschlagnahmt. Unter der Leitung von Propagandaminister Joseph Goebbels und von Adolf Ziegler, dem Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, wurde im Juli 1937 in den Münchner Hofgarten-Arkaden eine Auswahl von 650 Werken aus 32 Museen präsentiert. Zwei Jahre später wählte eine von Joseph Goebbels handverlesene und geleitete Kommission 780 Gemälde und Skulpturen sowie 3500 Arbeiten auf Papier als «international verwertbar» aus. Vier Kunsthändler und das Auktionshaus Fischer in Luzern wurden beauftragt, die Werke an die Meistbietenden zu verkaufen. Das stets am von Zahlungsunfähigkeit bedrohte NS-Regime brauchte dringend Devisen. Georg Schmidt bereitete sich mit der Kunstkommission des Museums sorgfältig auf seine Einkaufstour vor. Er reiste nach Berlin, wo er nicht nur Werke der deutschen und französischen Moderne inspizierte, sondern sich auch Werke zeigen liess, welche die Deutschen nicht für «international verwertbar» hielten. Schmidt war sich der Beschränktheit seiner Mittel und der grossen Konkurrenz bewusst. Zudem musste er sich in einer mehrheitlich bürgerlichen Kunstkommission durchsetzen, die sich wenige Monate zuvor gegen seine Wahl zum Direktor engagiert hatte. Als erstes Werk kaufte  Schmidt vom beauftragten Kunsthändler Hildebrand Gurlitt für 6000 Franken mit einem Sonderkredit der Basler Regierung «Tierschicksale» von Franz Marc. Etwa die Hälfte der nach heftigen Auseinandersetzungen schliesslich zur Verfügung gestellten 50’000 Franken investierte er in die in Berlin reservierten Werke, die andere Hälfte setzte er während der Luzerner Auktion ein. Für das Basler Kunstmuseum waren die waghalsigen Manöver beim Ausverkauf von 21 Werken «entarteter Kunst» ein einmaliger Glücksfall –zumal sie auch dazu beitrugen, wichtige Kunst-Stücke der Moderne vor der drohenden Zerstörung im Krieg in Sicherheit zu bringen. Allerdings: Für die Arbeiten einer ganzen Generation von jungen Kunstschaffenden, die noch nicht berühmt genug waren, um zu Geld gemacht zu werden, gab es keine Rettung. Sie landeten im Feuer – wie auch die Arbeiten, die bei den Auktionen in Berlin und Luzern übrig blieben.

Schmidt vom beauftragten Kunsthändler Hildebrand Gurlitt für 6000 Franken mit einem Sonderkredit der Basler Regierung «Tierschicksale» von Franz Marc. Etwa die Hälfte der nach heftigen Auseinandersetzungen schliesslich zur Verfügung gestellten 50’000 Franken investierte er in die in Berlin reservierten Werke, die andere Hälfte setzte er während der Luzerner Auktion ein. Für das Basler Kunstmuseum waren die waghalsigen Manöver beim Ausverkauf von 21 Werken «entarteter Kunst» ein einmaliger Glücksfall –zumal sie auch dazu beitrugen, wichtige Kunst-Stücke der Moderne vor der drohenden Zerstörung im Krieg in Sicherheit zu bringen. Allerdings: Für die Arbeiten einer ganzen Generation von jungen Kunstschaffenden, die noch nicht berühmt genug waren, um zu Geld gemacht zu werden, gab es keine Rettung. Sie landeten im Feuer – wie auch die Arbeiten, die bei den Auktionen in Berlin und Luzern übrig blieben.

Die von Eva Reifert, der Kuratorin für das 19. Jahrhundert und die Klassische Moderne, und Tessa Friederike Rosebrock, der Leiterin der Provenienzforschung, mit grosser Sachkenntnis und Sorgfalt kuratierte Schau, wird durch eine sehr informative, alle Aspekte des Themas beleuchtende Publikation begleitet.

Reifert, E.; Rosebrock, T. (Hrsg.): Zerrissene Moderne. Die Basler Ankäufe «entarteter» Kunst. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 296 Seiten, CHF 54.00 (Die englische Ausgabe trägt den Titel «Castaway Modernism», 344 Seiten, CHF 54.00)

Wir berichten ausführlich und separat über die beiden Ausstellungen und die Kataloge. Die Besprechung der Ausstellung «Curt Glaser» steht hier zur Verfügung

und der Text über die «Entartete Kunst» und die Ankäufe für die moderne Abteilung des Kunstmuseums Basel ist hier nachzulesen.

Illustrationen oben: Elsa und Curt Glaser (Edvard Munch, 1913). Privatsammlung. Foto © Petegorsky / Gipe for Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts. Mitte: Georg Schmidt (ca. 1939). Nachlass Georg Schmidt © Kunstmuseum Basel. Unten: Tierschicksale (Franz Marc, 1913). Kunstmuseum Basel.

Die Ausstellung wird ergänzt durch eine inhaltlich umfassende, sehr schön gestaltete Publikation. Haldemann, A. und Rauser, J. (Hrsg.): Der Sammler Curt Glaser. Vom Verfechter der Moderne zum Verfolgten. Berlin 2022 (Deutscher Kunstverlag), 240 Seiten, CHF 38.00. (Eine Broschüre mit Übersetzungen in englischer Sprache liegt bei.)

Die von Eva Reifert, der Kuratorin für das 19. Jahrhundert und die Klassische Moderne, und Tessa Friederike Rosebrock, der Leiterin der Provenienzforschung, mit grosser Sachkenntnis und Sorgfalt kuratierte Schau, wird durch eine sehr informative, alle Aspekte des Themas beleuchtende Publikation begleitet.

Reifert, E.; Rosebrock, T. (Hrsg.): Zerrissene Moderne. Die Basler Ankäufe «entarteter» Kunst. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 296 Seiten, CHF 54.00 (Die englische Ausgabe trägt den Titel «Castaway Modernism», 344 Seiten, CHF 54.00)

Wir berichten ausführlich und separat über die beiden Ausstellungen und die Kataloge. Die Besprechung der Ausstellung «Curt Glaser» steht hier zur Verfügung

und der Text über die «Entartete Kunst» und die Ankäufe für die moderne Abteilung des Kunstmuseums Basel ist hier nachzulesen.

Illustrationen oben: Elsa und Curt Glaser (Edvard Munch, 1913). Privatsammlung. Foto © Petegorsky / Gipe for Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts. Mitte: Georg Schmidt (ca. 1939). Nachlass Georg Schmidt © Kunstmuseum Basel. Unten: Tierschicksale (Franz Marc, 1913). Kunstmuseum Basel.

Picasso und El Greco im Kunstmuseum Basel

09.06.22 08:02 Abgelegt in:Kunst und Kultur

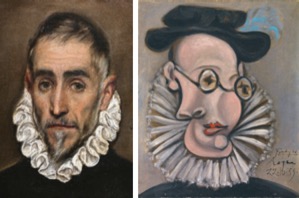

Beim Rundgang durch die neun Räume der Ausstellung, möchten wir wissen, ob die These stimmt, dass Picasso sich praktisch während seiner ganzen Schaffenszeit immer wieder von Bildern El Grecos hat inspirieren lassen. Das Resultat ist wenig überraschend: Es gibt überzeugende Beispiele, wo die Wahlverwandtschaft frappant ins Auge sticht. Aber es gibt auch zahlreiche Momente, wo der Nachweis scheitert. Dies gilt insbesondere für viele der religiösen Motive El Grecos, die bei Picasso keine Resonanz erzeugen. So zum Beispiel, wenn Picassos Kreuzigungsbild («Die Kreuzigung Christi», 1930) El Grecos «Christus vertreibt die Händler aus dem Tempel» (um 1610/14) zur Seite gestellt wird. Aber die kunsthistorischen Übertreibungen tun der hohen Qualität der Ausstellung keinen Abbruch. Es ist schön, die ausgeliehenen Bilder, sowohl die von Picasso als auch jene El Grecos, in Basel vor unserer Haustür sehen zu können. Und es ist wunderbar, Picassos Werke aus der Sammlung des Museums in diesem Kontext neu zu entdecken. Und besonders gelungen und hilfreich fanden wir die beiden wandfüllenden Zeittafeln, die das Wirken der beiden Künstler in den historischen Kontext stellen. Die ausführliche Chronologie ist auch im Katalog enthalten.

Nachtrag September 2022: Nach sorgfältiger Lektüre der kenntnisreichen Katalog-Aufsätze finden wir keine Anhaltspunkte, die uns unser skeptisches Urteil über die kuratorische These mit Überzeugung korrigieren liesse. Wir verzichten deshalb auf eine ausführliche Besprechung.

Den Katalog zur Ausstellung gibt es in einer deutschen und einer englischen Version. Er enthält Beiträge von Gabriel Dette, Carmen Giménez, Josef Helfenstein, Javier Portús und Richard Shiff: Giménez, C., Helfenstein, J. (Hrsg.): Picasso – El Greco. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 192 Seiten, € 44.00/CHF 50.50

Illustrationen: «Bildnis eines älteren Edelmannes» (El Greco, um 1587/1600), «Jaume Sabartés mit Halskrause und Haube» (Pablo Picasso, 1939)

Pissarro: Das Atelier der Moderne im Kunstmuseum Basel

03.09.21 17:36 Abgelegt in:Kunst und Kultur

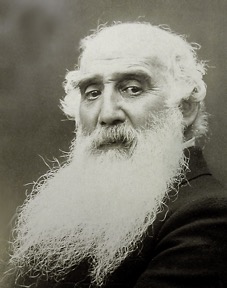

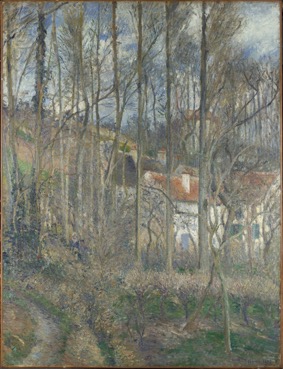

Pissarro, 1830 als Sohn einer ursprünglich aus Portugal stammenden jüdischen Familie auf der damals dänischen Karibik-Insel St. Thomas geboren, begann seine Malerkarriere gegen den Widerstand seines Vaters als 22-jähriger im Schlepptau des dänischen Malers Fritz Melbye in Venezuela. Nach einem kurzen Zwischenhalt bei der Familie, wo er seinen Vater überzeugte, seine Malerkarriere zu akzeptieren, reiste Pissarro 1855 nach Paris. Zunächst als Schüler des führenden Landschaftsmalers Camille Corot (1796-1875), später – auf Drängen des Vaters – auch kurz in der Ecole des Beaux-Arts, suchte der junge Künstler nach seinem eigenen künstlerischen Weg. Unter seinen Zeitgenossen war die Überwindung der sterilen realistischen Ateliermalerei ein ständiges Debattenthema. Die «Schule von Barbizon», um 1830 von Théodore Rousseau (1812-1867) im Wald von Fontainebleau gegründet, galt vielen als Vorbild für die moderne, naturverbundene Landschaftsmalerei. Die Mitglieder der Gruppe skizzierten im Freien und gingen nur zur Fertigstellung ihrer Bilder ins Atelier. Camille Pissarro und einige seiner

So einflussreich Camille Pissarro in seinem Kreis war, so wenig erfolgreich war er als Verkäufer seiner Werke. Anders als einige seiner Freunde, darunter Jean Renoir oder Claude Monet, weigerte er sich, seine Malweise dem Publikumsgeschmack anzupassen. Es widerstrebte ihm, zugunsten des kommerziellen Erfolgs künstlerische Kompromisse einzugehen. In der Ausstellung ist an zahlreichen Beispielen zu sehen, wie revolutionär die Impressionisten den zeitgenössischen Geschmack mit ihrer Malerei herausforderten. Da sie ihre Werke in den offiziellen Verkaufsausstellungen, den «Salons», nicht präsentieren konnten, veranstaltete die Gruppe unter Pissarros Führung als «Société anonyme cooperative des artistes, peintres, sculpteurs, et graveurs» 1874 eine erste Ausstellung. Sie war gewusst als Provokation gemeint und folgerichtig von der Kritik als Schau der «Impressionisten» verunglimpft. Bis 1886 veranstaltete die Gruppe acht Ausstellungen. Camille Pissarro war der einzige Maler, der immer dabei war. Die Beharrlichkeit zahlte sich nicht aus. Er war mit seiner grossen Familie – seine Frau Julie gebar fünf Söhne und drei Töchter, von denen nur eine das Kindesalter überlebte – immer wieder auf Unterstützung angewiesen.

Der Kreativität und der Offenheit für Neues tat das keinen Abbruch. Mit der aus Amerika stammenden Künstlerin Mary Cassatt (1844-1926) und Edgar Degas (1834-1917) erprobt er in den späten 1870er Jahren die Möglichkeiten, die impressionistische Wiedergabe von Lichtreflexen in Radierungen anderen Druck-Techniken einzusetzen. Die lange in Vergessenheit geratene Mary Cassatt ist in der Ausstellung mit fünf Kaltnadelradierungen aus einer späteren Schaffensperiode präsent. Zwei der Arbeiten aus dem Jahr 1891 könnte man schon fast dem Jugendstil zuordnen.

Pissarro hatte die Selbstverwaltung seiner Impressionisten-Freunde auch aus politischen Gründen gewählt. Als überzeugter Anarchist und Bewunderer des Vordenkers Pjotr Kropotkin unterstützte er die Bewegung und agitierte gegen die prekären Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse. Seine Überlegungen formulierte er in einer Broschüre mit dem Titel «Turpitudes sociales», die er mit satirischen Zeichnungen illustrierte und seinen Nichten schenkte.

Auf seiner letzten künstlerischen Etappe, ab 1893, malte Camille Pissarro mit Vorliebe Stadtlandschaften. Erstmals kann er es sich leisten zu reisen. Er mietet Wohnungen in verschiedenen Städten, von deren Fenster aus er das Leben auf den Strassen beobachtet und malt, zum Teil dasselbe Motiv zu verschiedenen Tageszeiten. Besonders faszinieren ihn Häfen, die er in Dieppe, Rouen und Le Havre abbildet.

Auch wer sich weniger für die Details der impressionistischen und neoimpressionistischen Malweise interessiert, wird das grossartig präsentierte Panorama von Camille Pissarros Werk und seines «Atelier der Moderne» als grossen Kunstgenuss erleben.

Zur Ausstellung erschien ein sowohl mit aufschlussreichen Texten als auch mit üppiger Illustration auftrumpfender Katalog in je einer deutschen und einer englischen Version.

Helfenstein, J. und Duvivier, Chr.: Camille Pissarro: Das Atelier der Moderne. München 2021 (Prestel Verlag). 336 Seiten, CHF 59.00.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.

Illustrationen: Camille Pissarro um 1900 (Fotograf unbekannt), Camille Pissarro; Côte des Boeufs, Pontoise (1877), Camille Pissarro: Les Glaneuses (1889). Dieses Bild, das bisher als Leihgabe zur Sammlung gehörte, wurde dem Museum kurz vor Ausstellungseröffnung geschenkt.

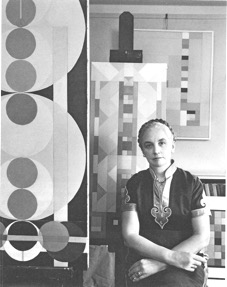

Sophie Taeuber-Arp im Kunstmuseum Basel

20.03.21 10:52 Abgelegt in:Kunst und Kultur

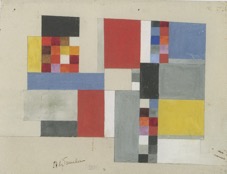

In neun Räumen begegnen wir hier, meist in chronologischer Ordnung arrangiert, dem Oeuvre einer Frau, die wohl allzu lange als tüchtige und einfallsreiche Kunstgewerblerin missverstanden wurde. Dabei wird schon in den frühen Arbeiten deutlich, dass Sophie Taeuber, die von ihrer Mutter nach Kräften gefördert, an der Gewerbeschule in St. Gallen und später in München und Hamburg eine solide künstlerische Ausbildung genoss, zwischen angewandter und «freier» Kunst keinen Unterschied machte. (Es scheint, dass die Unterscheidung weniger von Künstlerinnen und Künstlern gemacht wurde und wird – man denke an Sonja Delaunay, Hannah Höch oder an Anni Albers, aber auch an Le Corbusier, an Pablo Picasso, Max Bill, Theo van Doesburg und viele andere – als vielmehr von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern und ihrem praxisfernen Schubladendenken.) Bei Sophie Taeuber-Arp trat zur ungewöhnlichen Breite von Begabungen ein starker Entdecker-Drang hinzu, der sie fortwährend Neues ausprobieren liess.

Im Sommer 1940 flohen die Arps vor den Nazi-Truppen aus Clamart. Peggy Guggenheim lud sie nach Veyrier-sur-Lac in Savoyen ein, um dort auf das Visum für die Schweiz zu warten. Nach der Ablehnung des Antrags zogen sie nach Grasse weiter. Die künstlerischen Arbeiten, die Sophie Taeuber in diesen Jahren vollendete, sind geprägt vom Material-Mangel und der Ruhelosigkeit der Emigration. Kurz vor der Besetzung Südfrankreichs durch deutsche und italienische Truppen konnten sich die Arps mit einem befristeten Visum nach Zürich absetzen. Wenige Wochen später, in der Nacht auf den 14. Januar 1943, starb Sophie Taeuber-Arp im Schlaf an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, weil im Gästezimmer in Max Bills Haus der Abzug am Holzofen geschlossen war.

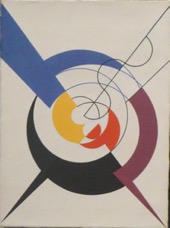

Illustrationen: Sophie Taeuber-Arp mit Dada-Kopf (Scan aus dem Katalog, S. 116; Foto: Nic. Aluf (1885-1959), Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou, Paris; «Hirsch» (Marionette für König Hirsch) 1918, Museum für Gestaltung, Zürcher Hochschule der Künste, Kunstgewerbesammlung. Courtesy Umberto Romito, Ivan Suta; Aubette 200 (Entwurf für die Decke der Aubette-Bar in der Aubette, Strassburg)

Die umfangreiche und sehr schön gestaltete Publikation zur Ausstellung gibt es in einer englischen und einer deutschen Ausgabe: Umland, A., Krupp, W., Healy, Ch. und (für die deutsche Ausgabe) Reifert, E., Beck, C. (Hrsg. für das Museum of Modern Art, New York und das Kunstmuseum Basel): Sophie Taeuber-Arp – Gelebte Abstraktion. München 2021 (Hirmer Verlag), 352 Seiten, € 58.00/CHF 59.00.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.

«Kosmos Kubismus – Von Picasso bis Léger» im Kunstmuseum Basel

22.05.19 10:03 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Soll man es bedauern oder sich darüber freuen: Wer den «Kosmos Kubismus» im Basler Kunstmuseum betritt, muss nicht, wie in der fast gleichzeitig in der Fondation Beyeler in Riehen stattfindenden Ausstellung «Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode» (Besprechung hier) befürchten, an der Kasse Schlange stehen zu müssen und im Innern wegen der Menge der Besucherinnen und Besucher nur hin und wieder einen Blick auf die Kunstwerke erhaschen zu können. Insgesamt muss man – ohne der grossartigen Schau der Fondation Beyeler Unrecht zu tun – der klug arrangierten und in ihrer Fülle überwältigenden Präsentation des Kunstmuseums die nachhaltigere Wirkung zubilligen. Während der Publikumsmagnet in Riehen ohne Zweifel eine grosse kulinarische Wirkung entfaltet, wird die anspruchsvolle historische Präsentation des Kunstmuseums – wie vor knapp 30 Jahren «Die Geburt des Kubismus» – als einzigartiges Erlebnis noch lange nach ihrem Ende nachwirken.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier im Archiv zu finden.

Der Katalog zur Ausstellung ist eine adaptierte und übersetzte Fassung der Schau im Centre Pompidou, Paris (Herbst/Winter 2018/19).

Léal, B., Briend, Ch., Coulondre, A., Helfenstein, J., Reifert E.: Kosmos Kubismus. Von Picasso bis Léger. München 2019 (Firmer Verlag) 320. Seiten, CHF 49.00/ €49.90.

Illustrationen von oben nach unten: Georges Braque: Der Portugiese (1911/12); Sonia Delaunay: Elektrische Prismen (1914); Fernand Lager: Die Treppe (1914).

Basel Short Stories im Kunstmusem Basel

22.04.18 10:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die ausführliche Besprechung der Ausstellung und der Publikation steht hier als PDF zur Verfügung.

Helfenstein, J., Düblin, K., Wismer, M. (Hg): Basel Short Stories. Von Erasmus bis Iris von Roten. Basel 2018 (Christoph Merian Verlag). 238 Seiten, CHF 38.00

Bruce Nauman im Schlaulager der Laurenz-Stiftung

16.03.18 15:03 Abgelegt in:Kunst und Kultur

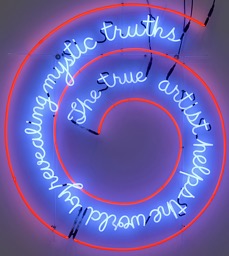

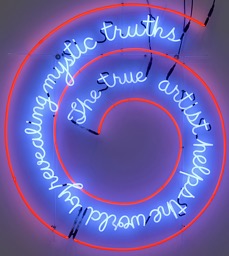

Über 170 Arbeiten auf über 4000 Quadratmetern: Eine so umfassende Retrospektive auf das in über 50 Künstlerjahren entstandene Werk von Bruce Nauman (*1941) gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. In Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Art in New York bietet die Laurenz-Stiftung in ihrem Schaulager in Münchenstein bei Basel vom 17. März bis zum 26. August 2018 einen einzigartigen Einblick in das kreative Universum eines der wichtigsten Kunstschaffenden der Gegenwart. Auf dem Parcours durch die von Kathy Halbreich (Laurenz Foundation und MoMA) mit Heidi Naef und Isabel Friedli (Schaulager) kuratierte Schau sind unter dem Titel «Disappearing Acts» sowohl ganz frühe als auch neueste Werke zu entdecken, darunter – als Weltpremieren – die 3D-Video-Installation «Contraposto Split» (2017) und die vor kurzem fertiggestellte Skulptur «Leaping Foxes» (2018), eine kopfstehende Variante der «Animal Pyramide» von 1989. Selbstverständlich sind auch die seit Jahren als Ikonen der Gegenwartskunst geltenden  Neonröhren-Installationen prominent präsent. Unübersehbar ist die Fülle der Medien und Materialien, die Nauman für seine Werke verwendet. In der Vorbereitungsphase arbeitet er seit jeher ganz traditionell mit Entwurfszeichnungen auf Papier, bevor er seine Ideen umsetzt und dabei neben vergänglichem und dauerhaftem Material für Skulpturen und Environments in grossem Massstab auch Fotos, Video, Film und Neonröhren verwendet. Typisch für Nauman ist, dass seinen Arbeit kein einheitliches stilistisches oder konzeptuelles Prinzip zugrunde liegt – was ihm gelegentlich auch zum Vorwurf gemacht wurde. Kuratorin Kathy Halbreich fand in den «verschiedenen Erscheinungsweisen des Verschwindens» ein Muster in Naumans Gesamtwerk, das sie nun ihrem Ausstellungskonzept zugrunde legte.«Disappearing Acts», schreibt sie, «weckten und fesselten seine emotionale, intellektuelle und formale Aufmerksamkeit von seinen letzten Studienjahren bis heute». Uns fiel auf unserem ersten Rundgang auf, wie oft der Künstler ausweglose Situationen darstellt: Die beklemmende Enge der «Corridor-Installation», die 100 Varianten des «Live and Die»-Neon-Tableaus, die Endlosschleife der Neon-Installation «The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths», die Folter von Clowns in Videos, oder das von Todesfurcht geprägten Finale des gefilmten Zwiegesprächs «Good Boy Bad Boy»: «I don’t want to die. You don’t want to die. We don’t want to die. This is fear of death.» Auf ähnliche Beklemmung zielen die bewegten Neon-Skulpturen aus, die Sex mit Mord und Selbstmord verbinden. Und viele andere.

Neonröhren-Installationen prominent präsent. Unübersehbar ist die Fülle der Medien und Materialien, die Nauman für seine Werke verwendet. In der Vorbereitungsphase arbeitet er seit jeher ganz traditionell mit Entwurfszeichnungen auf Papier, bevor er seine Ideen umsetzt und dabei neben vergänglichem und dauerhaftem Material für Skulpturen und Environments in grossem Massstab auch Fotos, Video, Film und Neonröhren verwendet. Typisch für Nauman ist, dass seinen Arbeit kein einheitliches stilistisches oder konzeptuelles Prinzip zugrunde liegt – was ihm gelegentlich auch zum Vorwurf gemacht wurde. Kuratorin Kathy Halbreich fand in den «verschiedenen Erscheinungsweisen des Verschwindens» ein Muster in Naumans Gesamtwerk, das sie nun ihrem Ausstellungskonzept zugrunde legte.«Disappearing Acts», schreibt sie, «weckten und fesselten seine emotionale, intellektuelle und formale Aufmerksamkeit von seinen letzten Studienjahren bis heute». Uns fiel auf unserem ersten Rundgang auf, wie oft der Künstler ausweglose Situationen darstellt: Die beklemmende Enge der «Corridor-Installation», die 100 Varianten des «Live and Die»-Neon-Tableaus, die Endlosschleife der Neon-Installation «The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths», die Folter von Clowns in Videos, oder das von Todesfurcht geprägten Finale des gefilmten Zwiegesprächs «Good Boy Bad Boy»: «I don’t want to die. You don’t want to die. We don’t want to die. This is fear of death.» Auf ähnliche Beklemmung zielen die bewegten Neon-Skulpturen aus, die Sex mit Mord und Selbstmord verbinden. Und viele andere.

Weil im Schaulager der Platz für drei weitere, besonders raumgreifende Arbeiten fehlte, sind diese im Kunstmuseum Basel ausgestellt. Das Ausstellungsticket, das zum dreimaligen Eintritt ins Schaulager berechtigt, gilt auch für einen einmaligen Besuch des Kunstmuseums.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung, auch unter Berücksichtigung der Publikationen, folgt demnächst hier.

Der Bedeutung der Retrospektive entsprechend befassen sich mehrere neue Publikationen mit Bruce Naumans Werk.

Der Katalog enthält weit mehr als die ausgestellten Werke und Erläuterungen dazu, er bietet vielmehr ein Inventar des ganzen Œuvres und versammelt Aufsätze der bedeutendsten Fachleute über zahlreiche Aspekte von Naumans Kunst-Kosmos. Halbreich, K. et al. (Hrsg.): Bruce Nauman: Disappearing Acts. Münchenstein/New York 2018 (Laurenz-Stiftung/Museum of Modern Art). 356 Seiten, CHF 75.00.

Eine weitere Publikation befasst sich aus kunstwissenschaftlicher Sicht mit der Zeitgenossenschaft von Naumans Werk. Ehninger, E. (Hrsg. für die Laurenz-Stiftung): Bruce Nauman: A Contemporary. Münchenstein 2018 (Laurenz-Stiftung). 262 Seiten, CHF 28.00

Für Besucherinnen und -besucher steht ein sorgfältig gestaltetes Ausstellungsheft zur Verfügung, in dem der Künstler und seine Werke kenntnisreich vorgestellt werden.

Illustration: Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Window or Wall Sign), 1967, Ausstellungskopie, © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zürich, Foto: Tom Bisig, Basel (Ausschnitt der Ausstellungsansicht).

Weil im Schaulager der Platz für drei weitere, besonders raumgreifende Arbeiten fehlte, sind diese im Kunstmuseum Basel ausgestellt. Das Ausstellungsticket, das zum dreimaligen Eintritt ins Schaulager berechtigt, gilt auch für einen einmaligen Besuch des Kunstmuseums.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung, auch unter Berücksichtigung der Publikationen, folgt demnächst hier.

Der Bedeutung der Retrospektive entsprechend befassen sich mehrere neue Publikationen mit Bruce Naumans Werk.

Der Katalog enthält weit mehr als die ausgestellten Werke und Erläuterungen dazu, er bietet vielmehr ein Inventar des ganzen Œuvres und versammelt Aufsätze der bedeutendsten Fachleute über zahlreiche Aspekte von Naumans Kunst-Kosmos. Halbreich, K. et al. (Hrsg.): Bruce Nauman: Disappearing Acts. Münchenstein/New York 2018 (Laurenz-Stiftung/Museum of Modern Art). 356 Seiten, CHF 75.00.

Eine weitere Publikation befasst sich aus kunstwissenschaftlicher Sicht mit der Zeitgenossenschaft von Naumans Werk. Ehninger, E. (Hrsg. für die Laurenz-Stiftung): Bruce Nauman: A Contemporary. Münchenstein 2018 (Laurenz-Stiftung). 262 Seiten, CHF 28.00

Für Besucherinnen und -besucher steht ein sorgfältig gestaltetes Ausstellungsheft zur Verfügung, in dem der Künstler und seine Werke kenntnisreich vorgestellt werden.

Illustration: Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Window or Wall Sign), 1967, Ausstellungskopie, © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zürich, Foto: Tom Bisig, Basel (Ausschnitt der Ausstellungsansicht).

Holbein bis Tillmans

01.04.09 13:52 Abgelegt in:Kunst und Kultur