Auguste Rodin

Medardo Rosso im Kunstmuseum Basel

30.03.25 16:32 Abgelegt in:Kunst und Kultur

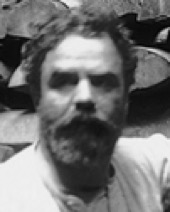

In der Tat fällt beim Betrachten der Werke im Erdgeschoss sofort das gewollt Skizzenhafte der Skulpturen auf. Sie kommen als unfertig, ungeglättet daher. (Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Non-finito-Theorie des Basler Kunsthistorikers Joseph Gantner (1896-1988) könnte interessant sein.) Man kann sich gut vorstellen, wie der Künstler in seinem Atelier an die Werke erneut Hand anlegen und seine Finger in die Gipsmasse drücken oder den Lehm kneten könnte. Ähnliche Arbeitsspuren kennen wir von Skulpturen Alberto Giacomettis und Auguste Rodins. Es ist nicht überraschend, dass die Fotografien, mit denen der Künstler seine Arbeiten dokumentierte, unscharf und verschwommen sind – was nicht den damals eingeschränkten technischen Möglichkeiten zuzuschreiben ist. Rosso war die Inszenierung seiner Werke wichtig. Wie es Phyllida Barlow formulierte: Einer festen Kontur wollte er sich nicht unterwerfen.

Gut zur Darstellung kommt in dem Raum hingegen die Materialität von Rossos Werken. Er arbeitete mit Gips, Wachs und Ton und liess nur in ausgewählten Fällen Bronzegüsse anfertigen. Seinen Erfolgen tat das keinen Abbruch, zumal er die Entstehung seiner Kunst, für die er mit Vorliebe Kinder und Menschen aus seiner Umgebung aber auch Kranke, Arme, Obdachlose modellierte, sorgfältig reflektierte. Als er zum Beispiel 1883 im Alter von 25 Jahren «Portinaia» (Die Pförtnerin) gestaltete, welche Birgit Brunk im Katalog als «ersten Schritt zur modernen Skulptur» bezeichnet, habe er untätig in seinem Mailänder Atelier gesessen. «Die Pförtnerin rief nach mir», berichtete er 40 Jahre später dem Journalisten Luigi Ambrosini (1883-1929). «Aufgewühlt ging ich mit dem Ton in der Hand in die Pförtnerloge. … Die Pförtnerin sass da und arbeitete. ich machte mich an die Arbeit. ich trug in meinem Innern den Eindruck, den die Frau stets bei mir hinterliess, wenn ich das Haus betrat und, sie anblickend, an ihr vorbeiging. … ich bedeckte das Bildwerk mit einem Tuch. … Am nächsten Morgen hob ich das Tuch und sieh: wie schön! Ich war zufrieden, ich fühlte mich geheilt. Ich hatte mich von der Pförtnerin befreit.»

In der Ausstellung begegnen wir einem eigensinnigen Bildhauer, der alles hinter sich liess, das im 19. Jahrhundert als Denkmalkunst geachtet wurde. Sein ganzer Werdegang als Künstler war von Widerborstigkeit und Revoluzzertum geprägt. So wurde er zum Beispiel 1883 von der Kunstakademie der Brera in Mailand verwiesen, nachdem er mit einer Petition provoziert hatte, die das Aktzeichnen mit echten Modellen (statt mit Gipsabgüssen oder Schaufensterpuppen) forderte, zudem wurden seine Wettbewerbs-Vorschläge für Garibaldi-Denkmäler in Pavia und später in Mailand abgelehnt – der zweite Entwurf kam ohne den Freiheitskämpfer aus.

1889, bei seiner Ankunft in Paris standen Rosso schnell viele Türen offen. Seine Radikalität wirkte in den Kreisen der Avantgarde inspirierend, und er fand im Industriellen Henri Rouart im Jahr nach seiner Ankunft einen Förderer, der ihn mit Kunsthändlern, anderen Sammlern und Kollegen wie Edgar Degas und Auguste Renoir sowie Dichtern wie Stéphane Mallarmé und Paul Valéry bekannt machte. 1893 lernte er den fast eine Generation älteren Auguste Rodin (1840–1917) kennen. Sie pflegten bald freundschaftlichen Kontakt und schenkten einander eigene Werke. Die Freundschaft endete allerdings bereits 1898, nachdem Rodin das Gipsmodell eines Denkmals für den Schriftsteller Honoré de Balzac präsentiert hatte. Indem sie auf «L’unomo che legge» Bezug nahmen, warfen ihm Kritiker vor, bei Rosso abgekupfert zu haben. Der Italiener, der sich in Paris als Aussenseiter der Kunstwelt inszenierte, goss Öl ins Feuer, indem er versuchte, seine beispielgebende Rolle hervorzustreichen. Das Bedürfnis nach Bestätigung seines überragenden Talents zieht sich wie ein roter Faden durch Rossos Biografie.

Die aus Italien stammende Kunsthistoríkerin Margaret Scolari Barr (1901-1987), Ehefrau des ersten Direktors des Museum of Modern Art, Alfred H. Barr Jr. (1902-1981), erinnerte 1963 in ihrer Beschreibung von Rossos Leben, wie stolz er darüber berichtete, dass seine Werke in Ausstellungen neben den Arbeiten zeitgenössischer Berühmtheiten gezeigt wurden: Seinem Sohn habe er erzählt, «dass er mit Carriere, mit Lautrec, mit Burne-Jones ausgestellt hatte, und deutete damit an, dass er genauso gut war wie sie; 1904 schrieb er an Gutherz (i.e. Carl Gutherz, 1844-1907), dass seine Skulpturen im Salon d'Automne in der Nähe von Cézannes und Renoirs aufgestellt waren und dass sie gut zu ihnen passten, was ‹beweist›, dass er ‹Recht hatte›. Er stellte Versionen früherer Skulpturen aus, um sie mit seinen eigenen zu vergleichen; er zeigte den Torso von Rodin in der Artaria und im Lyceum und dürfte Soffici und Prezzolini die allgemeine Linie der Ausstellung in Florenz vorgeschlagen haben. Seine Leidenschaft für Selbstbehauptung durch Assoziation war so gross, dass er in Florenz sogar eines seiner Werke in der Accademia neben einem der Gefangenen von Michelangelo aufstellen konnte».

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs verschob sich Rossos Lebensmittelpunkt weitgehend nach Italien. Die Kriegsjahre verbrachte er in Venedig, Mailand und in Leysin im Wallis, wo sich seine Freundin, die aus Holland stammende Etha Fles, niedergelassen hatte. 1920 verliess er Paris. Seine letzten Jahre, zunehmend eingeschränkt durch die Folgen seiner Zuckerkrankheit, verbrachte er mit der Pflege seiner Freundschaften. Er schrieb, telegrafierte und machte, wenn möglich, Besuche. Rosso starb am 31. März 1928 nach mehreren, durch die Zuckerkrankheit induzierten Amputationen an seinen Füssen an einer Blutvergiftung.

Zurück zur Ausstellung: Der zweite, umfangreichere Teil konfrontiert Rossos Arbeiten mit den Werken von 66 anderen Künstlerinnen und Künstlern. Die Einteilung der Präsentation in neun Kapitel und die Auswahl der Werke, die zusammen mit Rossos Skulpturen präsentiert werden, sollen daran erinnern, dass der Italiener sein Werk gern im Kontext oder im Kontrast Anderer zur Schau stellte. Interessante Idee! Aber bei allem Respekt vor dem umfassenden Wissen und der unstreitigen Kompetenz der

Gewiss ist gleichwohl, dass die weitgehende Unkenntnis der Kunst Medardo Rossos, der 30 Jahre seines Lebens in Paris zubrachte und dort den Aufstieg des Impressionismus und die Strömungen und Moden im Kunstbetrieb der Jahrhundertwende miterlebte und mitprägte, mit den Ausstellungen in Wien und Basel beendet wird.

Zur Ausstellung ist - je in einer deutschen und englischen Version – die bisher umfassendste Publikation über Medardo Rosso mit Essays von Jo Applin, Heike Eipeldauer, Georges Didi-Huberman, Megan R. Luke, Nina Schallenberg, Francesco Stocchi und Matthew S. Witkovsky erschienen.

Eipeldauer, H. (Hrsg.): Medardo Rosso. Die Erfindung der modernen Skulptur. Köln 2025 (Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König). 496 Seiten, CHF 59.00

Illustrationen von oben nach unten: Porträt (Ausschnitt) https://flash---art.it/article/medardo-rosso/; Installationsansichten: Basel (©Jürg Bürgi, Basel), Paris, salon d’automne 1904 (Fotograf unbekannt); «Enfant à la Bouchée de pain» (Installationsansicht Paris, Salon d’automne 1904 (Scan aus dem Katalog); «Portinaia» (Courtesy of Lehmbruck Museum, Duisburg. Foto © Octavian Beldiman, Scan aus dem Katalog); «Ecce Puer» (1906, Guss 1960) Foto © mumok/Markus Wörgötter; Ausstellungsansicht Kunstmuseum Basel/Neubau, Foto © Max Ehrengruber.

Auguste Rodin und Hans Arp in der Fondation Beyeler

13.12.20 11:12 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung erschien eine umfangreiche, typografisch eigenwillig gestaltete Publikation mit Texten von Astrid von Asten, Raphaël Bouvier, Catherine Chevillot, Lilien Felder, Tessa Paneth-Pollak und Jana Teuscher in einer deutschen und einer englischen Version.

Raphaël Bouvier (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Rodin Arp. Riehen/Berlin (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag) 2020, 200 Seiten, CHF 67.00/€ 58.00.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.

Illustration: Hans Arp «Ptolemäus III» (1961)/Auguste Rodin «Le Penseur» (1903/!966). (Bild aus der Ausstellung, © Jürg Bürgi, 2020).

Cyprien Gaillard im Museum Tinguely

16.02.19 16:16 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Unter dem nicht weiter erläuterten Titel «Roots Canal» präsentiert das Museum Tinguely in Basel vom 16. Februar bis 5. Mai 2019 eine skulpturale Installation sowie zwei Filmarbeiten von Cyprien Gaillard. Den 1980 in Paris geborenen und teilweise in Kalifornien aufgewachsenen Franzosen, der sein Kunststudium 2005 in Lausanne mit einem Diplom abschloss, hält Museumsdirektor Roger Wetzel für «einen der interessantesten Künstler seiner Generation». Im Mittelpunkt der von Séverine Fromaigeat kuratierten Schau steht ein Ensemble von Baggerschaufeln verschiedener Grösse. Die penibel ausgerichteten Baugeräte, sauber geputzt und sorgfältig geölt, repräsentieren Gaillards Interesse an «Zerstörung, Bewahrung, Wiederaufbau» und «Beleuchtet unser ambivalentes Verhältnis zu Ruinen und dem Verschwinden», wie es im Pressetext zur Ausstellung heisst. Und weiter: «Die Baggerschaufeln aus dem Jahr 2013 … nehmen uns mit auf eine Reise in ein Hin und  Her zwischen Vorgeschichte und Gegenwart». Die «Vorgeschichte» repräsentieren die Mineralien Onyx und Kalkspat, die anstelle des Stahlgestänges, welche die Schaufel mit dem Baggerarm verbindet, eingesetzt sind. Zu sehen sind in Basel, erstmals in Europa, neun grosse und kleine Baumaschinenteile. (Im Gegensatz zu der umfangreicheren Installation vor fünf Jahren in der New Yorker Gladstone Gallery, wo rund ein Dutzend, bedrohlich eng neben und gegen einander platzierte Schaufeln zum Teil mit Goldbronze-Bemalung als Schmuckstücke daherkamen, soll bei der Präsentation im Tinguely-Museum das Zerstörungspotenzial im Vordergrund stehen.) Die beiden weiteren ausgestellten Werke sind Video-Arbeiten. «Koe» von 2015 zeigt einen Schwarm ursprünglich wohl aus Nordindien eingeschleppte Halsbandsittiche. Die grünen Papageienvögel, von denen es in Deutschland angeblich 30’000 geben soll, drehen in dem Film über der Innenstadt von Düsseldorf ihre Runden. Sie sind auch auf Schlafbäumen in einem Park zu beobachten. Beim Betrachten des Streifens darf man sich Gedanken über das Zusammenspiel der eleganten exotischen Eindringlinge über den Luxusläden der Königsallee machen. Ob Gaillard auch darauf hinweisen möchte, dass rund ein Viertel der Einwohner der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen einen ausländischen Pass haben und dass Englisch neben Deutsch zur Verwaltungssprache erhoben wurde, um hochqualifizierten Expats, darunter besonders viele Japaner, das Leben zu erleichtern, ist nicht bekannt. Der zweite Film, «Nightlife» aus demselben Jahr, ist eine 3D-Produktion, die aus mehreren, nächtlichen Szenen besteht. Zu sehen ist zunächst Rodins Skulptur «Le Penseur» vor dem Cleveland Museum of Art gefolgt von Wacholderbäumen in Los Angeles, die nach Angaben der Saalbroschüre einen «halluzinativen Tanz» aufführen und einem eindrücklichen Feuerwerk über dem Berliner Olympiastadion, wo der afro-amerikanische Leichtathlet Jesse (eigentlich James Cleveland = J.C.) Owens bei den Olympischen Spielen 1936 vier Goldmedaillen gewann und von den Organisatoren mit vier Eichen-Setzlingen geehrt wurde. Einer davon wuchs auf dem Gelände der Rhodes High School in Cleveland zu einem stattlichen Baum heran und bildet nun, beleuchtet von einem darüber kreisenden Hubschrauber, das Zentrum der letzten Filmszene. Begleitet wird das dreidimensionale Filmerlebnis durch eine von Gaillard gemixte Tonspur aus Samples eines Songs des Rocksteady-Musikers Alton Elis, dessen Refrain «I was born a loser» Gaillard in «I was born a winner» umpolt. Da auch der wortreiche Text der Saalbroschüre keinen Aufschluss darüber zu geben vermag, weshalb wir Cyprien Gaillard als einen der interessantesten Künstler seiner Generation betrachten sollen, verlassen wir die Ausstellung ratlos und enttäuscht. Wir fragen uns, weshalb von den im Internet zahlreich abgebildeten und kommentierten interessanten übrigen Arbeiten Gaillards im Museum Tinguely nichts zu sehen ist. Oder anders: Wenn es Gründe gibt, welche die Gaillard-Schau zu einem blossen Köder reduzierten, müsste offen darüber informiert werden.

Her zwischen Vorgeschichte und Gegenwart». Die «Vorgeschichte» repräsentieren die Mineralien Onyx und Kalkspat, die anstelle des Stahlgestänges, welche die Schaufel mit dem Baggerarm verbindet, eingesetzt sind. Zu sehen sind in Basel, erstmals in Europa, neun grosse und kleine Baumaschinenteile. (Im Gegensatz zu der umfangreicheren Installation vor fünf Jahren in der New Yorker Gladstone Gallery, wo rund ein Dutzend, bedrohlich eng neben und gegen einander platzierte Schaufeln zum Teil mit Goldbronze-Bemalung als Schmuckstücke daherkamen, soll bei der Präsentation im Tinguely-Museum das Zerstörungspotenzial im Vordergrund stehen.) Die beiden weiteren ausgestellten Werke sind Video-Arbeiten. «Koe» von 2015 zeigt einen Schwarm ursprünglich wohl aus Nordindien eingeschleppte Halsbandsittiche. Die grünen Papageienvögel, von denen es in Deutschland angeblich 30’000 geben soll, drehen in dem Film über der Innenstadt von Düsseldorf ihre Runden. Sie sind auch auf Schlafbäumen in einem Park zu beobachten. Beim Betrachten des Streifens darf man sich Gedanken über das Zusammenspiel der eleganten exotischen Eindringlinge über den Luxusläden der Königsallee machen. Ob Gaillard auch darauf hinweisen möchte, dass rund ein Viertel der Einwohner der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen einen ausländischen Pass haben und dass Englisch neben Deutsch zur Verwaltungssprache erhoben wurde, um hochqualifizierten Expats, darunter besonders viele Japaner, das Leben zu erleichtern, ist nicht bekannt. Der zweite Film, «Nightlife» aus demselben Jahr, ist eine 3D-Produktion, die aus mehreren, nächtlichen Szenen besteht. Zu sehen ist zunächst Rodins Skulptur «Le Penseur» vor dem Cleveland Museum of Art gefolgt von Wacholderbäumen in Los Angeles, die nach Angaben der Saalbroschüre einen «halluzinativen Tanz» aufführen und einem eindrücklichen Feuerwerk über dem Berliner Olympiastadion, wo der afro-amerikanische Leichtathlet Jesse (eigentlich James Cleveland = J.C.) Owens bei den Olympischen Spielen 1936 vier Goldmedaillen gewann und von den Organisatoren mit vier Eichen-Setzlingen geehrt wurde. Einer davon wuchs auf dem Gelände der Rhodes High School in Cleveland zu einem stattlichen Baum heran und bildet nun, beleuchtet von einem darüber kreisenden Hubschrauber, das Zentrum der letzten Filmszene. Begleitet wird das dreidimensionale Filmerlebnis durch eine von Gaillard gemixte Tonspur aus Samples eines Songs des Rocksteady-Musikers Alton Elis, dessen Refrain «I was born a loser» Gaillard in «I was born a winner» umpolt. Da auch der wortreiche Text der Saalbroschüre keinen Aufschluss darüber zu geben vermag, weshalb wir Cyprien Gaillard als einen der interessantesten Künstler seiner Generation betrachten sollen, verlassen wir die Ausstellung ratlos und enttäuscht. Wir fragen uns, weshalb von den im Internet zahlreich abgebildeten und kommentierten interessanten übrigen Arbeiten Gaillards im Museum Tinguely nichts zu sehen ist. Oder anders: Wenn es Gründe gibt, welche die Gaillard-Schau zu einem blossen Köder reduzierten, müsste offen darüber informiert werden.