Marcel Duchamp

Schaufenster-Kunst im Museum Tinguely

05.12.24 09:48 Abgelegt in:Kunst und Kultur

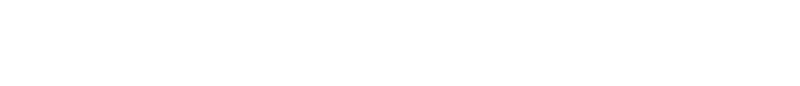

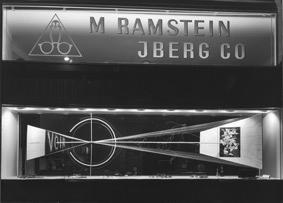

Dem Schaufenster, gleichzeitig Ort raffinierter Verführung zum Konsum und Platz künstlerischer Innovation, widmet das Museum Tinguely in Basel vom 4. Dezember 2024 bis zum 11. Mai 2025 – «wohl zum ersten Mal überhaupt», wie Museumsdirektor Roger Wetzel annimmt – unter dem Titel «Fresh Window – Kunst & Schaufenster» eine grosse Übersichtsausstellung. Die Liste der von der Kuratorin Tabea Panizzi und den Kuratoren Adrian Dannatt und Andres Pardey ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern reicht von Jean Tinguely über Andy Warhol, Christo, Robert Rauschenberg bis Jasper Johns und Marcel Duchamp und umfasst, wenn wir richtig gezählt haben, insgesamt 37 Namen. Das Panorama der Schaufenster-Kunst, das vor dem Publikum ausgebreitet wird, soll das Thema in seiner ganzen Breite und Tiefe abbilden. Der Untertitel spielt auf  Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

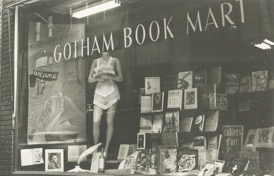

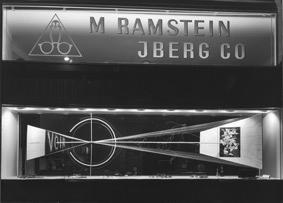

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

Fadenspiele im Museum Tinguely

21.11.24 15:17 Abgelegt in:Kunst und Kultur

An zwei Beispielen möchte die Schau auch Künstler als Fadenspieler vorstellen. Im Falle von Marcel Duchamp, der 1942 in New York zur Surrealisten-Schau «First Papers of Surrealisme» durch das Fadengespinst «His Twine» beitrug, das den Blick auf die Werke der Kollegen (darunter Paul Klee, Max Ernst, Paul Chagall, Pablo Picasso) behinderte, ist der Zusammenhang nicht überzeugend. Und in der Sequenz, die Andy Warhol im Rahmen seiner rund 500 dreiminütigen «Screen Tests»von Harry Smith (1923-1991) machte, einem Beatnik-Häuptling, der unter anderem amerikanische Volksmusik und Fadenspiele sammelte, ist höchstens zu erahnen, dass er bei der Aufnahmen mit Fäden hantiert. Zu sehen ist nur sein Gesicht.

Illustrationen: Videostill aus der Ausstellung (David Keťacik Nicolai, Foto: Christoph Oeschger); Videostill aus der Ausstellung (Dunia Lingner, Ruth Altenbach, Bild: Hans-Rudolf Haefelfinger); ; Marcel Duchamp, 1942 (Foto John Schiff, Courtesy of the Leo Baeck Institute’s John D. Schiff Collection); String Games der Maori in Neuseeland (Maureen Lander, Sammlung des Museums von Neuseeland Te Papa Tongarewa, 1998).

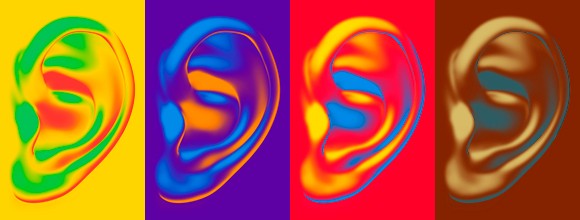

«À bruit secret»: Der Hörsinn im Museum Tinguely

23.02.23 14:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Für seine raumgreifende (und zum ersten Mal in der Schweiz ausgestellte) Installation «Oracle» von 1962/1965 liess Rauschenberg zum Beispiel von Billy Klüver (der 1960 Jean Tinguely geholfen hatte, die sich selbst zerstörende Skulptur «Homage to New York» zu bauen) und seinem Ingenieurkollegen Harold Hodges in jedes der fünf Elemente

Sind in den ersten Räumen der Ausstellung, die sich über ein Dutzend Stationen auf drei Stockwerken des Museums erstreckt, grosso modo die erwartbaren Artefakte zu sehen, so wartet die Kuratorin im weiteren Verlauf des Parcours mit zahlreichen Überraschungen auf. Sie zeigt, wie in den zahlreichen jüngeren Arbeiten die Kunst mit einer

Auch Dominique Koch (geb. 1983 in Luzern) nutzt naturwissenschaftliche Forschung für ihre künstlerische Arbeit. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Musiker und Komponisten Tobias Koch, machte sie im Erdreich von La Becque am Genfersee mit Spezialmikrofonen Aufnahmen von gewöhnlich unhörbaren Geräuschen. Anschliessend materialisierte sie das bioakustische Material in einer Glaswerkstatt zu zufällig geformten Artefakten, indem sie den durch die Schallwellen erzeugten Luftdruck zum Glasblasen verwendete. So erstarrten flüchtige Töne und Geräusche zu festen, dauerhaften «Sound Fossils».

Zwei weitere Arbeiten, die wässerige Klanglandschaften erlebbar machen, haben uns besonders beeindruckt: Christina Kubisch (geb. 1948 in Bremen), auch sie musikalisch und künstlerisch ausgebildet, installierte eigens für die Ausstellung ihre Arbeit «Il reno», eine 12-Kanal-Komposition mit Tonaufnahmen, die sie in Basel mit Unterwassermikrofonen an verschiedenen Orten im Rhein gemacht hat. Gleich zu Beginn der Ausstellung erhält das Publikum Gelegenheit, per Induktionskopfhörer diese

Das zweite besonders eindrückliche Werk ist das letzte der Ausstellung: Auf einem Tisch liegt ein Buch mit Anweisungen des Künstlers Cevdet Erek (geb. 1974 in Istanbul), so mit kreisenden Handbewegungen über den an der Wand hängenden Teppich zu streichen, dass dabei das Geräusch von Meereswellen evoziert wird. Die ganz einfache, auf den ersten Blick irritierende Installation ist ein Musterbeispiel für die Fähigkeit, mit einem Kunstwerk ein subjektives künstlerisches Erlebnis zu schaffen, das ohne Mitwirkung des Publikums nicht zustande käme.

Die Fülle der Eindrücke, welche die Ausstellung «À bruit secret» für die Besucherinnen und Besucher bereit hält, ist mit diesen wenigen Beschreibungen nicht erschöpft. Es gibt sehr viel zu sehen und zu hören. Die Künstlerinnen und Künstler stellen mit ihren Werken viele Fragen. Es lohnt sich, sich für sie Zeit zu nehmen, auch wenn viele nicht gültig zu beantworten sind. Hilfreich sind die ausführlichen Saaltexte, die hier auch als PDF zur Verfügung stehen.

Illustrationen: Ausstellungsbanner (Website des Museums). Marcel Duchamp: «À bruit secret» ©Association Marcel Duchamp/2023 ProLitteris, Zürich. Robert Rauschenberg: «Oracle». Robert Rauschenberg Foundation/2023 ProLitteris, Zürich. Marcus Maeder:«Espirito da floresta/Forest spirit Florest» Courtesy of the artist/2023 ProLitteris, Zürich. Ursula Biemann: «Acoustic Ocean» Installationsansicht (Ausschnitt) ©Ursula Biemann; Foto: Margot Montigny. Christina Kubisch: «Il reno». Installationsansicht Museum Tinguely. ©Museum Tinguely, Basel; Foto: Daniel Spehr.

RE-SET: Die Paul Sacher Stiftung im Museum Tinguely

28.02.18 11:12 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Das Museum Tinguely spricht in seinen Texten zur Ausstellung «RE-SET – Aneignung und Fortschreibung in Musik und Kunst seit 1900», die es vom 28. Februar bis 13. Mai 2018 präsentiert, von einer «Zusammenarbeit». In Wirklichkeit gewährt das Museum Tinguely der «Paul-Sacher-Stiftung» Gastrecht für eine grosse Ausstellung, während im Erdgeschoss ein bedauernswert kurzer, von Annja Müller-Alsbach kuratierter «kunsthistorischer Prolog» zu sehen ist, der auf die Wirkung von Marcel Duchamps ikonischen Werken auf das Kunstschaffen von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart fokussiert.

Sosehr man das Ungleichgewicht bedauern mag: Sehr sehenswert sind die ungleichen Teile der Ausstellung allemal.

Im zweiten Obergeschoss dokumentiert die Sacher-Stiftung, losgelöst von jedem Bezug zur bildenden Kunst, ihre weltweit einzigartige Rolle bei der Erforschung der Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Schade, dass die Ausstellung ganz davon absieht, Brücken zwischen den kreativen Welten zu bauen, obwohl sowohl zum Beispiel Igor Strawinsky als auch Arnold Schönberg, die in der Stiftung prominent vertreten sind, enge Beziehungen zur bildenden Kunst pflegten: Strawinsky verglich sein Komponieren mit dem Malen von Bildern; er liess sich von Gemälden inspirieren und sass dutzendfach seinen Künstlerfreunden Modell. Und der doppelt begabte Schönberg gehörte in München zum Kreis des «Blauen Reiter».

Mauricio Kagel ist zwar im Durchgang zum Treppenhaus ein kurzer Auftritt mit seiner witzigen Hommage zu Ludwig van Beethovens 200. Geburtstag, dem WDR-Film «Ludwig van» von 1970 vergönnt – aber wer mag schon 90 Minuten stehend vor einem kleinen Bildschirm verbringen? Zudem: Dass das Werk in Zusammenarbeit mit Kagels Künstlerfreunden Joseph Beuys, Ursula Burghardt, Robert Filiou Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, Dieter Roth, Otto Tomek und Stefan Wewerka entstand, hätte mannigfaltige Möglichkeiten geboten, das Zusammenspiel unter Kunstschaffenden zu illustrieren.

Mauricio Kagel ist zwar im Durchgang zum Treppenhaus ein kurzer Auftritt mit seiner witzigen Hommage zu Ludwig van Beethovens 200. Geburtstag, dem WDR-Film «Ludwig van» von 1970 vergönnt – aber wer mag schon 90 Minuten stehend vor einem kleinen Bildschirm verbringen? Zudem: Dass das Werk in Zusammenarbeit mit Kagels Künstlerfreunden Joseph Beuys, Ursula Burghardt, Robert Filiou Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, Dieter Roth, Otto Tomek und Stefan Wewerka entstand, hätte mannigfaltige Möglichkeiten geboten, das Zusammenspiel unter Kunstschaffenden zu illustrieren.

Die Kuratorin Heidy Zimmermann und der Kurator Simon Olbert inszenieren ihr Thema in vier Kapiteln. Im ersten Raum zeigen sie Komponisten – unter dem Titel «Eigentümlich fremd» – im Dialog mit historischen Vorbildern, darunter der mittelalterliche Musiker Guillaume de Machaut (gest. 1377), aber auch Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder, aus neuerer Zeit, Erik Satie (1866-1925). Sie alle lieferten Material für Bearbeitungen. Besucherinnen und Besucher steht beim Eingang ein Tablet-Computer mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das die ausgestellten Notenblätter zum Klingen bringt.

Die Kuratorin Heidy Zimmermann und der Kurator Simon Olbert inszenieren ihr Thema in vier Kapiteln. Im ersten Raum zeigen sie Komponisten – unter dem Titel «Eigentümlich fremd» – im Dialog mit historischen Vorbildern, darunter der mittelalterliche Musiker Guillaume de Machaut (gest. 1377), aber auch Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder, aus neuerer Zeit, Erik Satie (1866-1925). Sie alle lieferten Material für Bearbeitungen. Besucherinnen und Besucher steht beim Eingang ein Tablet-Computer mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das die ausgestellten Notenblätter zum Klingen bringt.

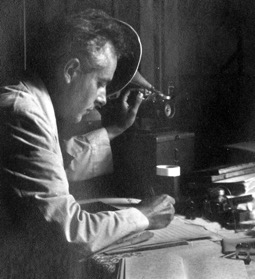

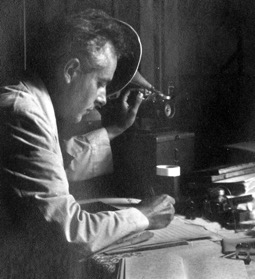

Im zweiten Raum wird gezeigt, wie Komponisten ihr eigenen Einfälle variierten und weiter entwickelten. Igor Strawinsky war einer der fleissigsten Selbstbearbeiter, wie am Beispiel des Balletts «Der Feuervogel» gezeigt wird, das er mehrfach bearbeitete, um es konzerttauglich zu machen. Das dritte Kapitel befasst sich mit «Anbindungen an die Volksmusik». Es zeigt, wie Komponisten Reisen unternahmen, um die musikalische Volkskultur festzuhalten – wie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Eifer der Ungar Béla Bartok (1881-1945) in Südosteuropa oder der amerikanische Musiker Steve Reich (*1936) im westafrikanischen Ghana betrieb. Beide liessen sich in ihrem Werk durch ihre Erfahrungen nachhaltig inspirieren.

Erstaunlich ist die im vierten Teil der Ausstellung illustrierte Erkenntnis, dass sich Komponisten des 20. Jahrhunderts weniger oft vom Jazz und anderer populärer Musik ihrer Zeit beeinflussen liessen als von älteren Werken der Musikgeschichte oder von der Folklore. Aber es gibt Ausnahmen! In der Ausstellung ist zu sehen und zu hören, wie Dmitri Schostakowitsch ein Orchester den Schlager «Tea for Two» spielen lässt. Auch die Filmindustrie griff – unter Mithilfe der Komponisten – gern auf Konzertstücke zurück. Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre du printemps» von 1913 gehört zum Soundtrack des Disney-Films «Fantasia» aus dem Jahr 1940, und György Ligetis (1923-2006) Stück «Atmosphère» von 1961 wurde ausserhalb der Avantgarde-Konzertsäle weltberühmt, als Stanley Kubrick es 1968 in seinen epochemachenden Film «2001: Odyssee im Weltraum» einbaute.

seinen epochemachenden Film «2001: Odyssee im Weltraum» einbaute.

Der Reichtum des musikalischen Teils der Ausstellung RE-SET könnte dem Eindruck Vorschub leisten, der eingangs erwähnte, in drei Räumen konzentrierte «kunsthistorische Prolog» sei bloss als Teaser, laut Wörterbuch ein «Neugier weckendes Werbeelement», für den musikalischen Teil zu verstehen. Ganz falsch! Die Konzentration auf Duchamps ikonische Werke – das Pissbecken «Fountain» von 1917 und der «Flaschentrockner» von 1914 – bringt das Thema der Ausstellung auf einzigartige Weise auf den Punkt. Im ersten Raum dominieren die Wiedergänger der «Fountain», die rund um Duchamps in mehreren Serien gestaltetes Multiple «Boîte-en-valise», ein Mini-Museum in einem Karton-Koffer, versammelt sind. Im zweiten Raum sind teils schwarz-weisse, teils kolorierte Postkarten aus dem Jahr 1917 zu entdecken, die der französische Künstler Saâdane Atif (*1970) gesammelt hat. Alle zeigen ausschliesslich Brunnen im öffentlichen Raum.

Auf ähnlich intensive Art befasst sich die walisische Künstlerin Bethan Huws (*1961) in ihrem Werk mit Marcel Duchamp. Im dritten und grössten Raum des «Prologs» dokumentiert sie ihre Recherchen zu dem bis heute einflussreichen Ahnherrn der Konzeptkunst. Und daneben ist ihr «Forest» von 2008-2009 aufgebaut, ein Wald von Flaschengestellen, über denen die Leuchtschrift «At the Base of the Brain There is a Fountain» signalisiert, was sowohl für die Bildende Kunst als auch für das Musikschaffen gilt: Am Grund des menschlichen Bewusstsein sprudelt eine Quelle der Kreativität.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustriertes Katalogbuch. Obert, S. und Zimmermann, H. (Hg.): RE-SET. Rückgriffe und Fortschreibungen in der Musik seit 1900. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung. Mainz 2018 (Schott Music). 328 Seiten, CHF 35.00 (Vorzugspreis während der Ausstellung).

Die Besprechung mit Illustrationen steht hier auch im PDF-Format zur Verfügung.

Illustrationen: Oben: Still aus dem Fernsehfilm von Mauricio Kagel "Ludwig van" (WDR, 1970); Mitte: Béla Bartok transkribiert Volksmelodien (1910er Jahre) © 2018 Bartok Archivum, Budapest; unten: Bethan Huws in ihrem «Forest». © 2018 Jürg Bürgi, Basel.

Sosehr man das Ungleichgewicht bedauern mag: Sehr sehenswert sind die ungleichen Teile der Ausstellung allemal.

Im zweiten Obergeschoss dokumentiert die Sacher-Stiftung, losgelöst von jedem Bezug zur bildenden Kunst, ihre weltweit einzigartige Rolle bei der Erforschung der Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Schade, dass die Ausstellung ganz davon absieht, Brücken zwischen den kreativen Welten zu bauen, obwohl sowohl zum Beispiel Igor Strawinsky als auch Arnold Schönberg, die in der Stiftung prominent vertreten sind, enge Beziehungen zur bildenden Kunst pflegten: Strawinsky verglich sein Komponieren mit dem Malen von Bildern; er liess sich von Gemälden inspirieren und sass dutzendfach seinen Künstlerfreunden Modell. Und der doppelt begabte Schönberg gehörte in München zum Kreis des «Blauen Reiter».

Im zweiten Raum wird gezeigt, wie Komponisten ihr eigenen Einfälle variierten und weiter entwickelten. Igor Strawinsky war einer der fleissigsten Selbstbearbeiter, wie am Beispiel des Balletts «Der Feuervogel» gezeigt wird, das er mehrfach bearbeitete, um es konzerttauglich zu machen. Das dritte Kapitel befasst sich mit «Anbindungen an die Volksmusik». Es zeigt, wie Komponisten Reisen unternahmen, um die musikalische Volkskultur festzuhalten – wie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Eifer der Ungar Béla Bartok (1881-1945) in Südosteuropa oder der amerikanische Musiker Steve Reich (*1936) im westafrikanischen Ghana betrieb. Beide liessen sich in ihrem Werk durch ihre Erfahrungen nachhaltig inspirieren.

Erstaunlich ist die im vierten Teil der Ausstellung illustrierte Erkenntnis, dass sich Komponisten des 20. Jahrhunderts weniger oft vom Jazz und anderer populärer Musik ihrer Zeit beeinflussen liessen als von älteren Werken der Musikgeschichte oder von der Folklore. Aber es gibt Ausnahmen! In der Ausstellung ist zu sehen und zu hören, wie Dmitri Schostakowitsch ein Orchester den Schlager «Tea for Two» spielen lässt. Auch die Filmindustrie griff – unter Mithilfe der Komponisten – gern auf Konzertstücke zurück. Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre du printemps» von 1913 gehört zum Soundtrack des Disney-Films «Fantasia» aus dem Jahr 1940, und György Ligetis (1923-2006) Stück «Atmosphère» von 1961 wurde ausserhalb der Avantgarde-Konzertsäle weltberühmt, als Stanley Kubrick es 1968 in

Der Reichtum des musikalischen Teils der Ausstellung RE-SET könnte dem Eindruck Vorschub leisten, der eingangs erwähnte, in drei Räumen konzentrierte «kunsthistorische Prolog» sei bloss als Teaser, laut Wörterbuch ein «Neugier weckendes Werbeelement», für den musikalischen Teil zu verstehen. Ganz falsch! Die Konzentration auf Duchamps ikonische Werke – das Pissbecken «Fountain» von 1917 und der «Flaschentrockner» von 1914 – bringt das Thema der Ausstellung auf einzigartige Weise auf den Punkt. Im ersten Raum dominieren die Wiedergänger der «Fountain», die rund um Duchamps in mehreren Serien gestaltetes Multiple «Boîte-en-valise», ein Mini-Museum in einem Karton-Koffer, versammelt sind. Im zweiten Raum sind teils schwarz-weisse, teils kolorierte Postkarten aus dem Jahr 1917 zu entdecken, die der französische Künstler Saâdane Atif (*1970) gesammelt hat. Alle zeigen ausschliesslich Brunnen im öffentlichen Raum.

Auf ähnlich intensive Art befasst sich die walisische Künstlerin Bethan Huws (*1961) in ihrem Werk mit Marcel Duchamp. Im dritten und grössten Raum des «Prologs» dokumentiert sie ihre Recherchen zu dem bis heute einflussreichen Ahnherrn der Konzeptkunst. Und daneben ist ihr «Forest» von 2008-2009 aufgebaut, ein Wald von Flaschengestellen, über denen die Leuchtschrift «At the Base of the Brain There is a Fountain» signalisiert, was sowohl für die Bildende Kunst als auch für das Musikschaffen gilt: Am Grund des menschlichen Bewusstsein sprudelt eine Quelle der Kreativität.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustriertes Katalogbuch. Obert, S. und Zimmermann, H. (Hg.): RE-SET. Rückgriffe und Fortschreibungen in der Musik seit 1900. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung. Mainz 2018 (Schott Music). 328 Seiten, CHF 35.00 (Vorzugspreis während der Ausstellung).

Die Besprechung mit Illustrationen steht hier auch im PDF-Format zur Verfügung.

Illustrationen: Oben: Still aus dem Fernsehfilm von Mauricio Kagel "Ludwig van" (WDR, 1970); Mitte: Béla Bartok transkribiert Volksmelodien (1910er Jahre) © 2018 Bartok Archivum, Budapest; unten: Bethan Huws in ihrem «Forest». © 2018 Jürg Bürgi, Basel.

Das Museum Tinguely zeigt eine Kunstgeschichte des Tastsinns

11.02.16 15:16 Abgelegt in:Kunst und Kultur

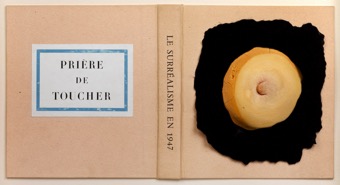

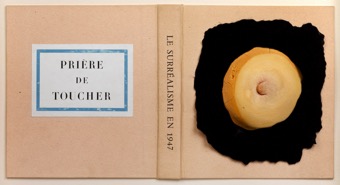

Wie schon vor einem Jahr, in der Ausstellung, die sich unter dem Titel «Belle Haleine» dem Geruchssinn widmete, ist Marcel Duchamp auch beim zweiten Versuch des Museums Tinguely in Basel, künstlerische Manifestationen eines der fünf menschlichen Sinne vorzuführen, der Titelgeber. «Prière de toucher» hiess 1947 der Katalog seiner grossen Pariser Surrealisten-Präsentation, der mit einer Schaumstoff-Brust dekoriert war, und «Prière de toucher» ist jetzt der Titel der von Roland Wetzel kuratierten Schau, die in 22 Räumen rund 220 Kunstwerke von 70 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert.  Der überaus abwechslungsreich angelegte Parcours hält ähnlich einer Wundertüte mehrfach Überraschungen bereit. Er beginnt und endet zum Beispiel mit zwei Filmen über die haptischen Erfahrungen von Blinden beim Berühren und «Begreifen» eines Elefanten und beim Malen mit den Händen. Thematisiert werden religiöse Berührungsrituale (Kuratorin: Eva Dietrich) ebenso wie die Darstellung des Tastsinns in allegorischen Darstellungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Kuratorin: Lisa Anette Ahlers). Auch wenn die Möglichkeit, Kunstwerke zu berühren, in einem Museum erwartungsgemäss beschränkt sind, erhalten die Besucher durchaus Gelegenheit, einzelne Objekte ausgiebig zu begreifen. In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle stehen Gipsabgüsse antiker Plastiken aus vier Jahrhunderten zum Anfassen mit verbundenen Augen bereit, um ihre Entwicklung von der schematisierten bis zur naturalistischen Darstellung zu erfahren. Selbstverständlich sind auch die aus der Kunstgeschichte der Moderne bekannten Objekte zum Thema zu sehen – von Yves Kleins «Anthropométrie sans titre» mit den Ganzkörperabdrücken von drei weiblichen Aktmodellen, die er 1960 mit seiner patentierten Farbe «International Klein Blue» bemalt hatte, bis zu Marinettis Tastrelief «Sudan-Paris» von 1920, das als praktische Anwendung seines futuristischen Manifests des Taktilismus zu verstehen ist. Insgesamt summiert sich die Schau zu einem eindrücklichen Panorama, das die Vielfalt künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Tastsinn mit grosser Intensität abbildet. Es ist deshalb ratsam, den Museumsbesuch als anspruchsvolles Entdeckungsabenteuer zu verstehen und sich dafür genügend Zeit zu nehmen.

Der überaus abwechslungsreich angelegte Parcours hält ähnlich einer Wundertüte mehrfach Überraschungen bereit. Er beginnt und endet zum Beispiel mit zwei Filmen über die haptischen Erfahrungen von Blinden beim Berühren und «Begreifen» eines Elefanten und beim Malen mit den Händen. Thematisiert werden religiöse Berührungsrituale (Kuratorin: Eva Dietrich) ebenso wie die Darstellung des Tastsinns in allegorischen Darstellungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Kuratorin: Lisa Anette Ahlers). Auch wenn die Möglichkeit, Kunstwerke zu berühren, in einem Museum erwartungsgemäss beschränkt sind, erhalten die Besucher durchaus Gelegenheit, einzelne Objekte ausgiebig zu begreifen. In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle stehen Gipsabgüsse antiker Plastiken aus vier Jahrhunderten zum Anfassen mit verbundenen Augen bereit, um ihre Entwicklung von der schematisierten bis zur naturalistischen Darstellung zu erfahren. Selbstverständlich sind auch die aus der Kunstgeschichte der Moderne bekannten Objekte zum Thema zu sehen – von Yves Kleins «Anthropométrie sans titre» mit den Ganzkörperabdrücken von drei weiblichen Aktmodellen, die er 1960 mit seiner patentierten Farbe «International Klein Blue» bemalt hatte, bis zu Marinettis Tastrelief «Sudan-Paris» von 1920, das als praktische Anwendung seines futuristischen Manifests des Taktilismus zu verstehen ist. Insgesamt summiert sich die Schau zu einem eindrücklichen Panorama, das die Vielfalt künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Tastsinn mit grosser Intensität abbildet. Es ist deshalb ratsam, den Museumsbesuch als anspruchsvolles Entdeckungsabenteuer zu verstehen und sich dafür genügend Zeit zu nehmen.

An Stelle eines Katalogs erschien zur Ausstellung eine 24-seitige Broschüre als Sondernummer der «Weltkunst». Die Beiträge zu einem am 8. und 9. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung steht hier.

An Stelle eines Katalogs erschien zur Ausstellung eine 24-seitige Broschüre als Sondernummer der «Weltkunst». Die Beiträge zu einem am 8. und 9. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung steht hier.

Duft der Kunst im Museum Tinguely

10.02.15 08:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

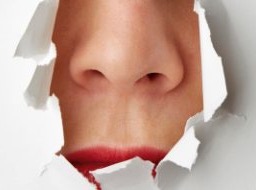

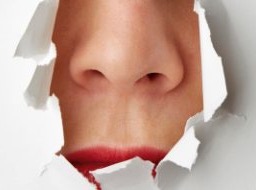

36 Künstlerinnen und Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts und ein halbes Dutzend Kollegen aus der Zeit des Barock schufen das Material, das vom 11. Februar bis zum 17. Mai 2015 im Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «Belle Haleine», den «Duft der Kunst» verbreitet. Es sei die erste Ausstellung einer geplanten Reihe über die menschlichen Sinne, erklärte Museumsdirektor Roland Wetzel in seiner Einführung. Und der Start ist, wie ein erster Rundgang zeigt, trotz der Schwierigkeit, olfaktorische Reize und visuelle Effekte zu Kunstwerken zu vereinen, fulminant gelungen. Dies ist wohl in erster Linie dem Mut der Kuratorin Annja Müller-Alsbach zu verdanken, die Schau nicht künstlich einem Oberthema unterzuordnen, sondern die Kunstwerke lediglich  lose zu gruppieren. So gibt es eine Werkgruppe, die dem menschlichen Körper und seinen Ausdünstungen gewidmet ist, eine andere befasst sich mit der Kommerzialisierung der Düfte und eine dritte mit den Gerüchen der Natur. Die Fülle der Variationen ist überwältigend überraschend. Sie beginnt mit Duftbildern aus dem Barock, demonstriert an Beispielen – Duchamps Glasphiole mit «Air de Paris» oder Jean Tinguelys mit Abgas- und Maiglöckchenduft gefüllter Ballon, den er 1959 auf der ersten Pariser Biennale zum Getöse seiner «Méta-Matic Nr. 17» platzen liess – die lange Tradition olfaktorischer Kreativität. Wie man mit Düften manipulatorisch wirkt, zeigt etwa die gemeinsam von Carsten Höller und François Roche erfundene «Hypothèse de grue» – ein Spiel mit dem Wortfeld zwischen Kran und Schnepfe (Dirne): Eine Nebelmaschine stösst den Sexuallockstoff Pheromon aus und dazu weitere nicht deklarierte Neurostimulanzien und macht die ahnungslosen Betrachtenden zu Versuchskaninchen. Wie sich im Bereich der Gerüche Kunst und Wissenschaft, Inspiration und Rationalität verbinden, ist sehr eindrücklich in der Arbeit «The Fear of Smell – the Smell of Fear» der norwegischen Künstlerin Sessel Tolaas zu sehen. Die Arbeit basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, welche die Ausdünstungen von Phobikern erforschte. Die Duftmoleküle wurden analysiert und anschliessend synthetisiert und mikroinkapsuliert, sodass die Künstlerin damit die Wände imprägnieren konnte, und die Betrachtenden nun da und dort eine Nase voll nehmen können.

lose zu gruppieren. So gibt es eine Werkgruppe, die dem menschlichen Körper und seinen Ausdünstungen gewidmet ist, eine andere befasst sich mit der Kommerzialisierung der Düfte und eine dritte mit den Gerüchen der Natur. Die Fülle der Variationen ist überwältigend überraschend. Sie beginnt mit Duftbildern aus dem Barock, demonstriert an Beispielen – Duchamps Glasphiole mit «Air de Paris» oder Jean Tinguelys mit Abgas- und Maiglöckchenduft gefüllter Ballon, den er 1959 auf der ersten Pariser Biennale zum Getöse seiner «Méta-Matic Nr. 17» platzen liess – die lange Tradition olfaktorischer Kreativität. Wie man mit Düften manipulatorisch wirkt, zeigt etwa die gemeinsam von Carsten Höller und François Roche erfundene «Hypothèse de grue» – ein Spiel mit dem Wortfeld zwischen Kran und Schnepfe (Dirne): Eine Nebelmaschine stösst den Sexuallockstoff Pheromon aus und dazu weitere nicht deklarierte Neurostimulanzien und macht die ahnungslosen Betrachtenden zu Versuchskaninchen. Wie sich im Bereich der Gerüche Kunst und Wissenschaft, Inspiration und Rationalität verbinden, ist sehr eindrücklich in der Arbeit «The Fear of Smell – the Smell of Fear» der norwegischen Künstlerin Sessel Tolaas zu sehen. Die Arbeit basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, welche die Ausdünstungen von Phobikern erforschte. Die Duftmoleküle wurden analysiert und anschliessend synthetisiert und mikroinkapsuliert, sodass die Künstlerin damit die Wände imprägnieren konnte, und die Betrachtenden nun da und dort eine Nase voll nehmen können.

Zur Ausstellung erschien an Stelle eines Katalogs eine 24-seitige Broschüre. Die Beiträge zu einem am 17. und 18. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung ist hier zu finden.

Zur Ausstellung erschien an Stelle eines Katalogs eine 24-seitige Broschüre. Die Beiträge zu einem am 17. und 18. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung ist hier zu finden.

Surrealismus in Paris

29.09.11 16:45 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Surrealismus in Paris

29.09.11 16:45 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Vom Kino zur Kinetik - die bewegte Kunst wird zur Kunstgewegung

09.02.10 19:39 Abgelegt in:Kunst und Kultur