Annja Müller-Alsbach

«À bruit secret»: Der Hörsinn im Museum Tinguely

23.02.23 14:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Für seine raumgreifende (und zum ersten Mal in der Schweiz ausgestellte) Installation «Oracle» von 1962/1965 liess Rauschenberg zum Beispiel von Billy Klüver (der 1960 Jean Tinguely geholfen hatte, die sich selbst zerstörende Skulptur «Homage to New York» zu bauen) und seinem Ingenieurkollegen Harold Hodges in jedes der fünf Elemente

Sind in den ersten Räumen der Ausstellung, die sich über ein Dutzend Stationen auf drei Stockwerken des Museums erstreckt, grosso modo die erwartbaren Artefakte zu sehen, so wartet die Kuratorin im weiteren Verlauf des Parcours mit zahlreichen Überraschungen auf. Sie zeigt, wie in den zahlreichen jüngeren Arbeiten die Kunst mit einer

Auch Dominique Koch (geb. 1983 in Luzern) nutzt naturwissenschaftliche Forschung für ihre künstlerische Arbeit. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Musiker und Komponisten Tobias Koch, machte sie im Erdreich von La Becque am Genfersee mit Spezialmikrofonen Aufnahmen von gewöhnlich unhörbaren Geräuschen. Anschliessend materialisierte sie das bioakustische Material in einer Glaswerkstatt zu zufällig geformten Artefakten, indem sie den durch die Schallwellen erzeugten Luftdruck zum Glasblasen verwendete. So erstarrten flüchtige Töne und Geräusche zu festen, dauerhaften «Sound Fossils».

Zwei weitere Arbeiten, die wässerige Klanglandschaften erlebbar machen, haben uns besonders beeindruckt: Christina Kubisch (geb. 1948 in Bremen), auch sie musikalisch und künstlerisch ausgebildet, installierte eigens für die Ausstellung ihre Arbeit «Il reno», eine 12-Kanal-Komposition mit Tonaufnahmen, die sie in Basel mit Unterwassermikrofonen an verschiedenen Orten im Rhein gemacht hat. Gleich zu Beginn der Ausstellung erhält das Publikum Gelegenheit, per Induktionskopfhörer diese

Das zweite besonders eindrückliche Werk ist das letzte der Ausstellung: Auf einem Tisch liegt ein Buch mit Anweisungen des Künstlers Cevdet Erek (geb. 1974 in Istanbul), so mit kreisenden Handbewegungen über den an der Wand hängenden Teppich zu streichen, dass dabei das Geräusch von Meereswellen evoziert wird. Die ganz einfache, auf den ersten Blick irritierende Installation ist ein Musterbeispiel für die Fähigkeit, mit einem Kunstwerk ein subjektives künstlerisches Erlebnis zu schaffen, das ohne Mitwirkung des Publikums nicht zustande käme.

Die Fülle der Eindrücke, welche die Ausstellung «À bruit secret» für die Besucherinnen und Besucher bereit hält, ist mit diesen wenigen Beschreibungen nicht erschöpft. Es gibt sehr viel zu sehen und zu hören. Die Künstlerinnen und Künstler stellen mit ihren Werken viele Fragen. Es lohnt sich, sich für sie Zeit zu nehmen, auch wenn viele nicht gültig zu beantworten sind. Hilfreich sind die ausführlichen Saaltexte, die hier auch als PDF zur Verfügung stehen.

Illustrationen: Ausstellungsbanner (Website des Museums). Marcel Duchamp: «À bruit secret» ©Association Marcel Duchamp/2023 ProLitteris, Zürich. Robert Rauschenberg: «Oracle». Robert Rauschenberg Foundation/2023 ProLitteris, Zürich. Marcus Maeder:«Espirito da floresta/Forest spirit Florest» Courtesy of the artist/2023 ProLitteris, Zürich. Ursula Biemann: «Acoustic Ocean» Installationsansicht (Ausschnitt) ©Ursula Biemann; Foto: Margot Montigny. Christina Kubisch: «Il reno». Installationsansicht Museum Tinguely. ©Museum Tinguely, Basel; Foto: Daniel Spehr.

Das Museum Tinguely zelebriert «Amuse-Bouche, den Geschmack der Kunst»

21.02.20 14:42 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Gleich daneben ist ein Raum der Eat-Art gewidmet, die von Daniel Spoerri (geb. 1930) bis heute mit Gusto angeführt wird. Seine «Fallenbilder», auf denen er die Überbleibsel von Mahlzeiten von Freunden und Freundinnen auf der Tischplatte festklebte und an die Wand hängte, gehören zum eisernen Bestand der Objektkunst des Nouveau Réalisme. Nicht fehlen darf in der Ausstellung auch Spoerris und Tony Morgans unvergesslich-witziger Kurzfilm «Resurrection», der – so Spoerri in seinen Erinnerungen – «zu Beginn einen frischen Kackhaufen in Grossaufnahme» zeigt, «der durch die Därme (Röntgenbild) in den Magen zurückkehrt, wo sich die gekauten Fleischstücke sammeln, die aus dem Mund als Steak herauskommen, das man rückwärtsgehend zum Metzger bringt, der es im Schlachthof wieder dem Ochsen anheftet, der am Schluss des Films, zu neuem Leben erweckt, auf einer sonnigen und blühenden Wiese grast und dabei natürlich einen grossen Fladen fallen lässt.»

Sieben Jahre zuvor hatte die Künstlerin in Bern für einen Freundeskreis – «zwei Frauen und drei Männer essen von einer nackten Frau» ein «Frühlingsfest» ausgerichtet. Die Künstlerin vergoldete Gesicht und Hals des mit einem Beruhigungsmittel in Schlaf versetzten Modells. Sie arrangierte, wie Ralf Beil in seinem Katalogbeitrag schreibt, allerlei Leckereien auf dem Körper – «beginnend mit dem Hors d’oeuvre auf Schenkeln und Unterleib, endend mit Himbeer- und Schokoladenschlagsahne auf den Brüsten.» Als er davon hörte, soll André Breton die befreundete Künstlerin um Erlaubnis gebeten haben, das Festessen im gleichen Jahr anlässlich der Ausstellung der EROS («Exposition InteRnatioOnale du Surréalisme») in der Galerie Cordier nachzustellen. Wie zahlreiche Bilder zeigen, fand der Event in der französischen Hauptstadt als Schickeria-Gaudi statt. Das üppig mit Speisen belegte Modell war mit einem Gazeanzug bedeckt, man bediente sich wie von einem kalten Buffet und ass mit Gabel und Messer von Tellern. Vom Frühlingskult, den Meret Oppenheim im Sinn gehabt hatte, war nichts zu spüren. Und glaubt man ihren Briefen, war ihr die auf die Zeit der Samurai zurück gehende japanische Tradition des Sushi-Essens von einem nackten Frauenkörper, Nyotaimori genannt, nicht bekannt. (Im Rahmen der Ausstellung soll das Frühlingsfest nun unter Mitwirkung von Chocolatier Fabian Rimann, Sensoriker Patrick Zbinden und Schauspielerin Sibylle Mumenthaler am 21. März 2020 im Museum Tinguely eine Neuauflage erleben.)

In der Fülle der Exponate ist uns, unter vielen anderen, die Arbeit des nigerianischen Künstlers Emeka Ogboh aufgefallen. Wo immer ausserhalb Afrikas eingeladen wird, braut er vor Ort nach Kontakten mit Menschen aus Afrika ein Schwarzbier, das «Sufferhead Original». Begleitet wird die «Basel Edition» von einem witzigen Kurzfilm, der geschickt mit Klischee-Vorstellungen spielt: Zwei Alphornbläser in Trachten musizieren vor einem eindrücklichen Bergpanorama und begeben sich in der Abenddämmerung zu einer Berghütte, wo sie zu ihrer grossen Überraschung auf eine fröhlich Schar dunkelhäutiger Menschen beim Fondue-Essen und Schwarzbier-Trinken treffen, die sie ohne Umstände zum mitmachen einladen, während draussen eine Herde brauner und weisser Schafe grasen.

Ja, es gibt sehr viel zu entdecken in dieser rundum anregenden und sorgfältig gestalteten Ausstellung. Wer tiefer in die Wissenschaft des Geschmacks und in den Geschmack der Kunst eindringen möchte, erhält mit der zur Ausstellung erschienenen Publikation, die nach einem einleitenden Aufsatz der Kuratorin das vorbereitende Symposium dokumentiert, einen weit gefassten Überblick über das Thema. (Das Taschenbuch ist in einer deutschen und einer englischen Version erhältlich.) Wer nicht so viel Aufwand treiben möchte, ist mit dem zweisprachigen Saaltext-Heft umfassend orientiert.

Museum Tinguely, Basel (Hrsg.): Amuse-bouche. Der Geschmack der Kunst. Mit Beiträgen von Antje Baecker, Ralf Beil, Marisa Benjamim, Felix Bröcker, Elisabeth Bronfen, Karin Leonhard, Thomas Macho, Wolfgang Meyerhof, Annja Müller-Alsbach, Jeannette Nuessli Guth, Maren Runte, Charles Spence, Daniel Spoerri, Paul Stoller, Roland Wetzel, Stefan Wiesner. Redaktion: Lisa Anette Ahlers. Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag), 144 Seiten, EUR 28.00.

Illustrationen: Caspar de Crayer: Caritas Romana (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaspar_de_Crayer_-_Caritas_Romana_(Prado).jpg), Meret Oppenheim: Bon appétit, Marcel! © Pro Litteris, Zürich. Foto: Chris Puttere. Daniel Spoerri: Nur Geschmack anstatt Essen. Bild von der Verköstigung am Symposium Amuse-Bouche, 9. April 2019, Museum Tinguely (Scan aus der Publikation). Sam Taylor-Johnson: Still Life, 1991 (Filmstill), © Sam Taylor-Johnson, All Rights Reserved 2020 ProLitteris, Zürich.

RE-SET: Die Paul Sacher Stiftung im Museum Tinguely

28.02.18 11:12 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Das Museum Tinguely spricht in seinen Texten zur Ausstellung «RE-SET – Aneignung und Fortschreibung in Musik und Kunst seit 1900», die es vom 28. Februar bis 13. Mai 2018 präsentiert, von einer «Zusammenarbeit». In Wirklichkeit gewährt das Museum Tinguely der «Paul-Sacher-Stiftung» Gastrecht für eine grosse Ausstellung, während im Erdgeschoss ein bedauernswert kurzer, von Annja Müller-Alsbach kuratierter «kunsthistorischer Prolog» zu sehen ist, der auf die Wirkung von Marcel Duchamps ikonischen Werken auf das Kunstschaffen von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart fokussiert.

Sosehr man das Ungleichgewicht bedauern mag: Sehr sehenswert sind die ungleichen Teile der Ausstellung allemal.

Im zweiten Obergeschoss dokumentiert die Sacher-Stiftung, losgelöst von jedem Bezug zur bildenden Kunst, ihre weltweit einzigartige Rolle bei der Erforschung der Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Schade, dass die Ausstellung ganz davon absieht, Brücken zwischen den kreativen Welten zu bauen, obwohl sowohl zum Beispiel Igor Strawinsky als auch Arnold Schönberg, die in der Stiftung prominent vertreten sind, enge Beziehungen zur bildenden Kunst pflegten: Strawinsky verglich sein Komponieren mit dem Malen von Bildern; er liess sich von Gemälden inspirieren und sass dutzendfach seinen Künstlerfreunden Modell. Und der doppelt begabte Schönberg gehörte in München zum Kreis des «Blauen Reiter».

Mauricio Kagel ist zwar im Durchgang zum Treppenhaus ein kurzer Auftritt mit seiner witzigen Hommage zu Ludwig van Beethovens 200. Geburtstag, dem WDR-Film «Ludwig van» von 1970 vergönnt – aber wer mag schon 90 Minuten stehend vor einem kleinen Bildschirm verbringen? Zudem: Dass das Werk in Zusammenarbeit mit Kagels Künstlerfreunden Joseph Beuys, Ursula Burghardt, Robert Filiou Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, Dieter Roth, Otto Tomek und Stefan Wewerka entstand, hätte mannigfaltige Möglichkeiten geboten, das Zusammenspiel unter Kunstschaffenden zu illustrieren.

Mauricio Kagel ist zwar im Durchgang zum Treppenhaus ein kurzer Auftritt mit seiner witzigen Hommage zu Ludwig van Beethovens 200. Geburtstag, dem WDR-Film «Ludwig van» von 1970 vergönnt – aber wer mag schon 90 Minuten stehend vor einem kleinen Bildschirm verbringen? Zudem: Dass das Werk in Zusammenarbeit mit Kagels Künstlerfreunden Joseph Beuys, Ursula Burghardt, Robert Filiou Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, Dieter Roth, Otto Tomek und Stefan Wewerka entstand, hätte mannigfaltige Möglichkeiten geboten, das Zusammenspiel unter Kunstschaffenden zu illustrieren.

Die Kuratorin Heidy Zimmermann und der Kurator Simon Olbert inszenieren ihr Thema in vier Kapiteln. Im ersten Raum zeigen sie Komponisten – unter dem Titel «Eigentümlich fremd» – im Dialog mit historischen Vorbildern, darunter der mittelalterliche Musiker Guillaume de Machaut (gest. 1377), aber auch Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder, aus neuerer Zeit, Erik Satie (1866-1925). Sie alle lieferten Material für Bearbeitungen. Besucherinnen und Besucher steht beim Eingang ein Tablet-Computer mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das die ausgestellten Notenblätter zum Klingen bringt.

Die Kuratorin Heidy Zimmermann und der Kurator Simon Olbert inszenieren ihr Thema in vier Kapiteln. Im ersten Raum zeigen sie Komponisten – unter dem Titel «Eigentümlich fremd» – im Dialog mit historischen Vorbildern, darunter der mittelalterliche Musiker Guillaume de Machaut (gest. 1377), aber auch Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder, aus neuerer Zeit, Erik Satie (1866-1925). Sie alle lieferten Material für Bearbeitungen. Besucherinnen und Besucher steht beim Eingang ein Tablet-Computer mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das die ausgestellten Notenblätter zum Klingen bringt.

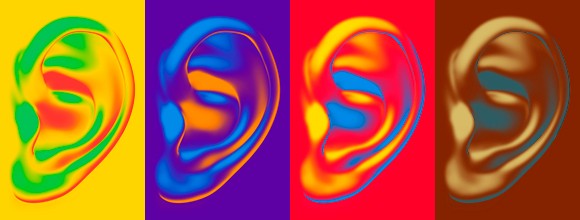

Im zweiten Raum wird gezeigt, wie Komponisten ihr eigenen Einfälle variierten und weiter entwickelten. Igor Strawinsky war einer der fleissigsten Selbstbearbeiter, wie am Beispiel des Balletts «Der Feuervogel» gezeigt wird, das er mehrfach bearbeitete, um es konzerttauglich zu machen. Das dritte Kapitel befasst sich mit «Anbindungen an die Volksmusik». Es zeigt, wie Komponisten Reisen unternahmen, um die musikalische Volkskultur festzuhalten – wie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Eifer der Ungar Béla Bartok (1881-1945) in Südosteuropa oder der amerikanische Musiker Steve Reich (*1936) im westafrikanischen Ghana betrieb. Beide liessen sich in ihrem Werk durch ihre Erfahrungen nachhaltig inspirieren.

Erstaunlich ist die im vierten Teil der Ausstellung illustrierte Erkenntnis, dass sich Komponisten des 20. Jahrhunderts weniger oft vom Jazz und anderer populärer Musik ihrer Zeit beeinflussen liessen als von älteren Werken der Musikgeschichte oder von der Folklore. Aber es gibt Ausnahmen! In der Ausstellung ist zu sehen und zu hören, wie Dmitri Schostakowitsch ein Orchester den Schlager «Tea for Two» spielen lässt. Auch die Filmindustrie griff – unter Mithilfe der Komponisten – gern auf Konzertstücke zurück. Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre du printemps» von 1913 gehört zum Soundtrack des Disney-Films «Fantasia» aus dem Jahr 1940, und György Ligetis (1923-2006) Stück «Atmosphère» von 1961 wurde ausserhalb der Avantgarde-Konzertsäle weltberühmt, als Stanley Kubrick es 1968 in seinen epochemachenden Film «2001: Odyssee im Weltraum» einbaute.

seinen epochemachenden Film «2001: Odyssee im Weltraum» einbaute.

Der Reichtum des musikalischen Teils der Ausstellung RE-SET könnte dem Eindruck Vorschub leisten, der eingangs erwähnte, in drei Räumen konzentrierte «kunsthistorische Prolog» sei bloss als Teaser, laut Wörterbuch ein «Neugier weckendes Werbeelement», für den musikalischen Teil zu verstehen. Ganz falsch! Die Konzentration auf Duchamps ikonische Werke – das Pissbecken «Fountain» von 1917 und der «Flaschentrockner» von 1914 – bringt das Thema der Ausstellung auf einzigartige Weise auf den Punkt. Im ersten Raum dominieren die Wiedergänger der «Fountain», die rund um Duchamps in mehreren Serien gestaltetes Multiple «Boîte-en-valise», ein Mini-Museum in einem Karton-Koffer, versammelt sind. Im zweiten Raum sind teils schwarz-weisse, teils kolorierte Postkarten aus dem Jahr 1917 zu entdecken, die der französische Künstler Saâdane Atif (*1970) gesammelt hat. Alle zeigen ausschliesslich Brunnen im öffentlichen Raum.

Auf ähnlich intensive Art befasst sich die walisische Künstlerin Bethan Huws (*1961) in ihrem Werk mit Marcel Duchamp. Im dritten und grössten Raum des «Prologs» dokumentiert sie ihre Recherchen zu dem bis heute einflussreichen Ahnherrn der Konzeptkunst. Und daneben ist ihr «Forest» von 2008-2009 aufgebaut, ein Wald von Flaschengestellen, über denen die Leuchtschrift «At the Base of the Brain There is a Fountain» signalisiert, was sowohl für die Bildende Kunst als auch für das Musikschaffen gilt: Am Grund des menschlichen Bewusstsein sprudelt eine Quelle der Kreativität.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustriertes Katalogbuch. Obert, S. und Zimmermann, H. (Hg.): RE-SET. Rückgriffe und Fortschreibungen in der Musik seit 1900. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung. Mainz 2018 (Schott Music). 328 Seiten, CHF 35.00 (Vorzugspreis während der Ausstellung).

Die Besprechung mit Illustrationen steht hier auch im PDF-Format zur Verfügung.

Illustrationen: Oben: Still aus dem Fernsehfilm von Mauricio Kagel "Ludwig van" (WDR, 1970); Mitte: Béla Bartok transkribiert Volksmelodien (1910er Jahre) © 2018 Bartok Archivum, Budapest; unten: Bethan Huws in ihrem «Forest». © 2018 Jürg Bürgi, Basel.

Sosehr man das Ungleichgewicht bedauern mag: Sehr sehenswert sind die ungleichen Teile der Ausstellung allemal.

Im zweiten Obergeschoss dokumentiert die Sacher-Stiftung, losgelöst von jedem Bezug zur bildenden Kunst, ihre weltweit einzigartige Rolle bei der Erforschung der Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Schade, dass die Ausstellung ganz davon absieht, Brücken zwischen den kreativen Welten zu bauen, obwohl sowohl zum Beispiel Igor Strawinsky als auch Arnold Schönberg, die in der Stiftung prominent vertreten sind, enge Beziehungen zur bildenden Kunst pflegten: Strawinsky verglich sein Komponieren mit dem Malen von Bildern; er liess sich von Gemälden inspirieren und sass dutzendfach seinen Künstlerfreunden Modell. Und der doppelt begabte Schönberg gehörte in München zum Kreis des «Blauen Reiter».

Im zweiten Raum wird gezeigt, wie Komponisten ihr eigenen Einfälle variierten und weiter entwickelten. Igor Strawinsky war einer der fleissigsten Selbstbearbeiter, wie am Beispiel des Balletts «Der Feuervogel» gezeigt wird, das er mehrfach bearbeitete, um es konzerttauglich zu machen. Das dritte Kapitel befasst sich mit «Anbindungen an die Volksmusik». Es zeigt, wie Komponisten Reisen unternahmen, um die musikalische Volkskultur festzuhalten – wie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Eifer der Ungar Béla Bartok (1881-1945) in Südosteuropa oder der amerikanische Musiker Steve Reich (*1936) im westafrikanischen Ghana betrieb. Beide liessen sich in ihrem Werk durch ihre Erfahrungen nachhaltig inspirieren.

Erstaunlich ist die im vierten Teil der Ausstellung illustrierte Erkenntnis, dass sich Komponisten des 20. Jahrhunderts weniger oft vom Jazz und anderer populärer Musik ihrer Zeit beeinflussen liessen als von älteren Werken der Musikgeschichte oder von der Folklore. Aber es gibt Ausnahmen! In der Ausstellung ist zu sehen und zu hören, wie Dmitri Schostakowitsch ein Orchester den Schlager «Tea for Two» spielen lässt. Auch die Filmindustrie griff – unter Mithilfe der Komponisten – gern auf Konzertstücke zurück. Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre du printemps» von 1913 gehört zum Soundtrack des Disney-Films «Fantasia» aus dem Jahr 1940, und György Ligetis (1923-2006) Stück «Atmosphère» von 1961 wurde ausserhalb der Avantgarde-Konzertsäle weltberühmt, als Stanley Kubrick es 1968 in

Der Reichtum des musikalischen Teils der Ausstellung RE-SET könnte dem Eindruck Vorschub leisten, der eingangs erwähnte, in drei Räumen konzentrierte «kunsthistorische Prolog» sei bloss als Teaser, laut Wörterbuch ein «Neugier weckendes Werbeelement», für den musikalischen Teil zu verstehen. Ganz falsch! Die Konzentration auf Duchamps ikonische Werke – das Pissbecken «Fountain» von 1917 und der «Flaschentrockner» von 1914 – bringt das Thema der Ausstellung auf einzigartige Weise auf den Punkt. Im ersten Raum dominieren die Wiedergänger der «Fountain», die rund um Duchamps in mehreren Serien gestaltetes Multiple «Boîte-en-valise», ein Mini-Museum in einem Karton-Koffer, versammelt sind. Im zweiten Raum sind teils schwarz-weisse, teils kolorierte Postkarten aus dem Jahr 1917 zu entdecken, die der französische Künstler Saâdane Atif (*1970) gesammelt hat. Alle zeigen ausschliesslich Brunnen im öffentlichen Raum.

Auf ähnlich intensive Art befasst sich die walisische Künstlerin Bethan Huws (*1961) in ihrem Werk mit Marcel Duchamp. Im dritten und grössten Raum des «Prologs» dokumentiert sie ihre Recherchen zu dem bis heute einflussreichen Ahnherrn der Konzeptkunst. Und daneben ist ihr «Forest» von 2008-2009 aufgebaut, ein Wald von Flaschengestellen, über denen die Leuchtschrift «At the Base of the Brain There is a Fountain» signalisiert, was sowohl für die Bildende Kunst als auch für das Musikschaffen gilt: Am Grund des menschlichen Bewusstsein sprudelt eine Quelle der Kreativität.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustriertes Katalogbuch. Obert, S. und Zimmermann, H. (Hg.): RE-SET. Rückgriffe und Fortschreibungen in der Musik seit 1900. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung. Mainz 2018 (Schott Music). 328 Seiten, CHF 35.00 (Vorzugspreis während der Ausstellung).

Die Besprechung mit Illustrationen steht hier auch im PDF-Format zur Verfügung.

Illustrationen: Oben: Still aus dem Fernsehfilm von Mauricio Kagel "Ludwig van" (WDR, 1970); Mitte: Béla Bartok transkribiert Volksmelodien (1910er Jahre) © 2018 Bartok Archivum, Budapest; unten: Bethan Huws in ihrem «Forest». © 2018 Jürg Bürgi, Basel.

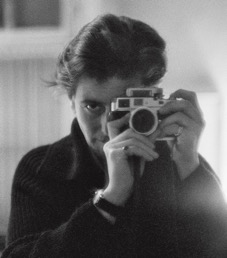

Maria Netter: Augenzeugin der Moderne

27.10.15 13:31 Abgelegt in:Kunst und Kultur,Medien und Journalismus

Die Publikation «Augenzeugin der Moderne 1945-1975. Maria Netter, Kunstkritikerin und Fotografin» von Bettina von Meyenburg und Rudolf Koella ist im Verlag Schwabe in Basel erschienen, 276 Seiten CHF 48.00.

Eine Besprechung des Buches folgt demnächst hier.

Illustration: Maria Netter fotografiert sich 1960 im Spiegel © Maria Netter/SIK-ISEA, Zürich/Courtesy Fotostiftung Schweiz

Duft der Kunst im Museum Tinguely

10.02.15 08:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

36 Künstlerinnen und Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts und ein halbes Dutzend Kollegen aus der Zeit des Barock schufen das Material, das vom 11. Februar bis zum 17. Mai 2015 im Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «Belle Haleine», den «Duft der Kunst» verbreitet. Es sei die erste Ausstellung einer geplanten Reihe über die menschlichen Sinne, erklärte Museumsdirektor Roland Wetzel in seiner Einführung. Und der Start ist, wie ein erster Rundgang zeigt, trotz der Schwierigkeit, olfaktorische Reize und visuelle Effekte zu Kunstwerken zu vereinen, fulminant gelungen. Dies ist wohl in erster Linie dem Mut der Kuratorin Annja Müller-Alsbach zu verdanken, die Schau nicht künstlich einem Oberthema unterzuordnen, sondern die Kunstwerke lediglich  lose zu gruppieren. So gibt es eine Werkgruppe, die dem menschlichen Körper und seinen Ausdünstungen gewidmet ist, eine andere befasst sich mit der Kommerzialisierung der Düfte und eine dritte mit den Gerüchen der Natur. Die Fülle der Variationen ist überwältigend überraschend. Sie beginnt mit Duftbildern aus dem Barock, demonstriert an Beispielen – Duchamps Glasphiole mit «Air de Paris» oder Jean Tinguelys mit Abgas- und Maiglöckchenduft gefüllter Ballon, den er 1959 auf der ersten Pariser Biennale zum Getöse seiner «Méta-Matic Nr. 17» platzen liess – die lange Tradition olfaktorischer Kreativität. Wie man mit Düften manipulatorisch wirkt, zeigt etwa die gemeinsam von Carsten Höller und François Roche erfundene «Hypothèse de grue» – ein Spiel mit dem Wortfeld zwischen Kran und Schnepfe (Dirne): Eine Nebelmaschine stösst den Sexuallockstoff Pheromon aus und dazu weitere nicht deklarierte Neurostimulanzien und macht die ahnungslosen Betrachtenden zu Versuchskaninchen. Wie sich im Bereich der Gerüche Kunst und Wissenschaft, Inspiration und Rationalität verbinden, ist sehr eindrücklich in der Arbeit «The Fear of Smell – the Smell of Fear» der norwegischen Künstlerin Sessel Tolaas zu sehen. Die Arbeit basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, welche die Ausdünstungen von Phobikern erforschte. Die Duftmoleküle wurden analysiert und anschliessend synthetisiert und mikroinkapsuliert, sodass die Künstlerin damit die Wände imprägnieren konnte, und die Betrachtenden nun da und dort eine Nase voll nehmen können.

lose zu gruppieren. So gibt es eine Werkgruppe, die dem menschlichen Körper und seinen Ausdünstungen gewidmet ist, eine andere befasst sich mit der Kommerzialisierung der Düfte und eine dritte mit den Gerüchen der Natur. Die Fülle der Variationen ist überwältigend überraschend. Sie beginnt mit Duftbildern aus dem Barock, demonstriert an Beispielen – Duchamps Glasphiole mit «Air de Paris» oder Jean Tinguelys mit Abgas- und Maiglöckchenduft gefüllter Ballon, den er 1959 auf der ersten Pariser Biennale zum Getöse seiner «Méta-Matic Nr. 17» platzen liess – die lange Tradition olfaktorischer Kreativität. Wie man mit Düften manipulatorisch wirkt, zeigt etwa die gemeinsam von Carsten Höller und François Roche erfundene «Hypothèse de grue» – ein Spiel mit dem Wortfeld zwischen Kran und Schnepfe (Dirne): Eine Nebelmaschine stösst den Sexuallockstoff Pheromon aus und dazu weitere nicht deklarierte Neurostimulanzien und macht die ahnungslosen Betrachtenden zu Versuchskaninchen. Wie sich im Bereich der Gerüche Kunst und Wissenschaft, Inspiration und Rationalität verbinden, ist sehr eindrücklich in der Arbeit «The Fear of Smell – the Smell of Fear» der norwegischen Künstlerin Sessel Tolaas zu sehen. Die Arbeit basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, welche die Ausdünstungen von Phobikern erforschte. Die Duftmoleküle wurden analysiert und anschliessend synthetisiert und mikroinkapsuliert, sodass die Künstlerin damit die Wände imprägnieren konnte, und die Betrachtenden nun da und dort eine Nase voll nehmen können.

Zur Ausstellung erschien an Stelle eines Katalogs eine 24-seitige Broschüre. Die Beiträge zu einem am 17. und 18. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung ist hier zu finden.

Zur Ausstellung erschien an Stelle eines Katalogs eine 24-seitige Broschüre. Die Beiträge zu einem am 17. und 18. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung ist hier zu finden.

Spielobjekte im Museum Tinguely

18.02.14 14:08 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Der Katalog enthält Texte von Annja Müller-Alsbach, Frederik Schikowski, Roland Wetzel und Interviews mit den Kunstschaffenden Mary Bauermeister, Peter Lindbergh, Grazia Varisco sowie – in separaten Bänden – Abbildungen aller ausgestellten Werke und eine «Anthologie» mit zusätzlichem Text- und Bildmaterial zum Thema. Museum Tinguely (Hrsg.): Spielobjekte – Die Kunst der Möglichkeiten. Basel/Köln 2014 (Kehrer Verlag), 208 Seiten, CHF 48.00 (im Museumsshop)

Bilderchronik einer Avantgarde: Ad Petersen im Museum Tinguely

26.02.13 16:04 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Annja Müller- Alsbach (Hrsg.): Ad Petersen. Les mille lieux de l’art. Luzern 2013 (Edizioni Periferia). 176 Seiten. CHF 38.00

Tinguely@Tinguely: Ein schöner Moment

06.11.12 09:39 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Andres Pardey (Hg.): Museum Tinguely Basel. Die Sammlung. Basel/Heidelberg 2012 (Museum Tinguely/Verlag Kehrer) 552 Seiten CHF 58.00 (Deutsche Ausgabe). Im Januar 2013 folgen eine englische und eine französische Ausgabe.