Lisa Anette Ahlers

Das Museum Tinguely zelebriert «Amuse-Bouche, den Geschmack der Kunst»

21.02.20 14:42 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Gleich daneben ist ein Raum der Eat-Art gewidmet, die von Daniel Spoerri (geb. 1930) bis heute mit Gusto angeführt wird. Seine «Fallenbilder», auf denen er die Überbleibsel von Mahlzeiten von Freunden und Freundinnen auf der Tischplatte festklebte und an die Wand hängte, gehören zum eisernen Bestand der Objektkunst des Nouveau Réalisme. Nicht fehlen darf in der Ausstellung auch Spoerris und Tony Morgans unvergesslich-witziger Kurzfilm «Resurrection», der – so Spoerri in seinen Erinnerungen – «zu Beginn einen frischen Kackhaufen in Grossaufnahme» zeigt, «der durch die Därme (Röntgenbild) in den Magen zurückkehrt, wo sich die gekauten Fleischstücke sammeln, die aus dem Mund als Steak herauskommen, das man rückwärtsgehend zum Metzger bringt, der es im Schlachthof wieder dem Ochsen anheftet, der am Schluss des Films, zu neuem Leben erweckt, auf einer sonnigen und blühenden Wiese grast und dabei natürlich einen grossen Fladen fallen lässt.»

Sieben Jahre zuvor hatte die Künstlerin in Bern für einen Freundeskreis – «zwei Frauen und drei Männer essen von einer nackten Frau» ein «Frühlingsfest» ausgerichtet. Die Künstlerin vergoldete Gesicht und Hals des mit einem Beruhigungsmittel in Schlaf versetzten Modells. Sie arrangierte, wie Ralf Beil in seinem Katalogbeitrag schreibt, allerlei Leckereien auf dem Körper – «beginnend mit dem Hors d’oeuvre auf Schenkeln und Unterleib, endend mit Himbeer- und Schokoladenschlagsahne auf den Brüsten.» Als er davon hörte, soll André Breton die befreundete Künstlerin um Erlaubnis gebeten haben, das Festessen im gleichen Jahr anlässlich der Ausstellung der EROS («Exposition InteRnatioOnale du Surréalisme») in der Galerie Cordier nachzustellen. Wie zahlreiche Bilder zeigen, fand der Event in der französischen Hauptstadt als Schickeria-Gaudi statt. Das üppig mit Speisen belegte Modell war mit einem Gazeanzug bedeckt, man bediente sich wie von einem kalten Buffet und ass mit Gabel und Messer von Tellern. Vom Frühlingskult, den Meret Oppenheim im Sinn gehabt hatte, war nichts zu spüren. Und glaubt man ihren Briefen, war ihr die auf die Zeit der Samurai zurück gehende japanische Tradition des Sushi-Essens von einem nackten Frauenkörper, Nyotaimori genannt, nicht bekannt. (Im Rahmen der Ausstellung soll das Frühlingsfest nun unter Mitwirkung von Chocolatier Fabian Rimann, Sensoriker Patrick Zbinden und Schauspielerin Sibylle Mumenthaler am 21. März 2020 im Museum Tinguely eine Neuauflage erleben.)

In der Fülle der Exponate ist uns, unter vielen anderen, die Arbeit des nigerianischen Künstlers Emeka Ogboh aufgefallen. Wo immer ausserhalb Afrikas eingeladen wird, braut er vor Ort nach Kontakten mit Menschen aus Afrika ein Schwarzbier, das «Sufferhead Original». Begleitet wird die «Basel Edition» von einem witzigen Kurzfilm, der geschickt mit Klischee-Vorstellungen spielt: Zwei Alphornbläser in Trachten musizieren vor einem eindrücklichen Bergpanorama und begeben sich in der Abenddämmerung zu einer Berghütte, wo sie zu ihrer grossen Überraschung auf eine fröhlich Schar dunkelhäutiger Menschen beim Fondue-Essen und Schwarzbier-Trinken treffen, die sie ohne Umstände zum mitmachen einladen, während draussen eine Herde brauner und weisser Schafe grasen.

Ja, es gibt sehr viel zu entdecken in dieser rundum anregenden und sorgfältig gestalteten Ausstellung. Wer tiefer in die Wissenschaft des Geschmacks und in den Geschmack der Kunst eindringen möchte, erhält mit der zur Ausstellung erschienenen Publikation, die nach einem einleitenden Aufsatz der Kuratorin das vorbereitende Symposium dokumentiert, einen weit gefassten Überblick über das Thema. (Das Taschenbuch ist in einer deutschen und einer englischen Version erhältlich.) Wer nicht so viel Aufwand treiben möchte, ist mit dem zweisprachigen Saaltext-Heft umfassend orientiert.

Museum Tinguely, Basel (Hrsg.): Amuse-bouche. Der Geschmack der Kunst. Mit Beiträgen von Antje Baecker, Ralf Beil, Marisa Benjamim, Felix Bröcker, Elisabeth Bronfen, Karin Leonhard, Thomas Macho, Wolfgang Meyerhof, Annja Müller-Alsbach, Jeannette Nuessli Guth, Maren Runte, Charles Spence, Daniel Spoerri, Paul Stoller, Roland Wetzel, Stefan Wiesner. Redaktion: Lisa Anette Ahlers. Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag), 144 Seiten, EUR 28.00.

Illustrationen: Caspar de Crayer: Caritas Romana (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaspar_de_Crayer_-_Caritas_Romana_(Prado).jpg), Meret Oppenheim: Bon appétit, Marcel! © Pro Litteris, Zürich. Foto: Chris Puttere. Daniel Spoerri: Nur Geschmack anstatt Essen. Bild von der Verköstigung am Symposium Amuse-Bouche, 9. April 2019, Museum Tinguely (Scan aus der Publikation). Sam Taylor-Johnson: Still Life, 1991 (Filmstill), © Sam Taylor-Johnson, All Rights Reserved 2020 ProLitteris, Zürich.

Sofia Hultén im Museum Tinguely

23.01.18 14:34 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die faszinierende Ausstellung im Museum Tinguely erfordert Geduld beim Schauen und, wenn möglich, sachkundige Erläuterungen, wie sie im sorgfältig gestalteten und reich illustrierten Katalog zu finden sind oder von versierten Sachverständigen bei Führungen vermittelt werden.

Zu den Ausstellungen in Birmingham und Basel erschien ein gemeinsamer Katalog in deutscher und englischer Sprache: Ahlers, L. A. und Watkins, J. (Hg.): Sofia Hultén – Here’s the Answer. What’s the Question?, Birmingham/Basel 2017, 128 Seiten, CHF 28.00

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung .

Illustration: Sofia Hultén. © Jürg Bürgi 2018

Das Museum Tinguely zeigt eine Kunstgeschichte des Tastsinns

11.02.16 15:16 Abgelegt in:Kunst und Kultur

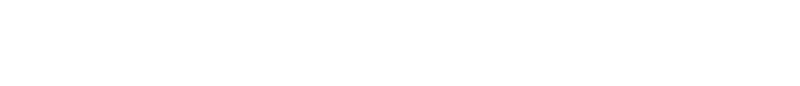

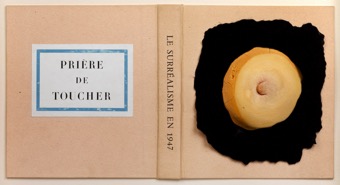

Wie schon vor einem Jahr, in der Ausstellung, die sich unter dem Titel «Belle Haleine» dem Geruchssinn widmete, ist Marcel Duchamp auch beim zweiten Versuch des Museums Tinguely in Basel, künstlerische Manifestationen eines der fünf menschlichen Sinne vorzuführen, der Titelgeber. «Prière de toucher» hiess 1947 der Katalog seiner grossen Pariser Surrealisten-Präsentation, der mit einer Schaumstoff-Brust dekoriert war, und «Prière de toucher» ist jetzt der Titel der von Roland Wetzel kuratierten Schau, die in 22 Räumen rund 220 Kunstwerke von 70 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert.  Der überaus abwechslungsreich angelegte Parcours hält ähnlich einer Wundertüte mehrfach Überraschungen bereit. Er beginnt und endet zum Beispiel mit zwei Filmen über die haptischen Erfahrungen von Blinden beim Berühren und «Begreifen» eines Elefanten und beim Malen mit den Händen. Thematisiert werden religiöse Berührungsrituale (Kuratorin: Eva Dietrich) ebenso wie die Darstellung des Tastsinns in allegorischen Darstellungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Kuratorin: Lisa Anette Ahlers). Auch wenn die Möglichkeit, Kunstwerke zu berühren, in einem Museum erwartungsgemäss beschränkt sind, erhalten die Besucher durchaus Gelegenheit, einzelne Objekte ausgiebig zu begreifen. In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle stehen Gipsabgüsse antiker Plastiken aus vier Jahrhunderten zum Anfassen mit verbundenen Augen bereit, um ihre Entwicklung von der schematisierten bis zur naturalistischen Darstellung zu erfahren. Selbstverständlich sind auch die aus der Kunstgeschichte der Moderne bekannten Objekte zum Thema zu sehen – von Yves Kleins «Anthropométrie sans titre» mit den Ganzkörperabdrücken von drei weiblichen Aktmodellen, die er 1960 mit seiner patentierten Farbe «International Klein Blue» bemalt hatte, bis zu Marinettis Tastrelief «Sudan-Paris» von 1920, das als praktische Anwendung seines futuristischen Manifests des Taktilismus zu verstehen ist. Insgesamt summiert sich die Schau zu einem eindrücklichen Panorama, das die Vielfalt künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Tastsinn mit grosser Intensität abbildet. Es ist deshalb ratsam, den Museumsbesuch als anspruchsvolles Entdeckungsabenteuer zu verstehen und sich dafür genügend Zeit zu nehmen.

Der überaus abwechslungsreich angelegte Parcours hält ähnlich einer Wundertüte mehrfach Überraschungen bereit. Er beginnt und endet zum Beispiel mit zwei Filmen über die haptischen Erfahrungen von Blinden beim Berühren und «Begreifen» eines Elefanten und beim Malen mit den Händen. Thematisiert werden religiöse Berührungsrituale (Kuratorin: Eva Dietrich) ebenso wie die Darstellung des Tastsinns in allegorischen Darstellungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Kuratorin: Lisa Anette Ahlers). Auch wenn die Möglichkeit, Kunstwerke zu berühren, in einem Museum erwartungsgemäss beschränkt sind, erhalten die Besucher durchaus Gelegenheit, einzelne Objekte ausgiebig zu begreifen. In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle stehen Gipsabgüsse antiker Plastiken aus vier Jahrhunderten zum Anfassen mit verbundenen Augen bereit, um ihre Entwicklung von der schematisierten bis zur naturalistischen Darstellung zu erfahren. Selbstverständlich sind auch die aus der Kunstgeschichte der Moderne bekannten Objekte zum Thema zu sehen – von Yves Kleins «Anthropométrie sans titre» mit den Ganzkörperabdrücken von drei weiblichen Aktmodellen, die er 1960 mit seiner patentierten Farbe «International Klein Blue» bemalt hatte, bis zu Marinettis Tastrelief «Sudan-Paris» von 1920, das als praktische Anwendung seines futuristischen Manifests des Taktilismus zu verstehen ist. Insgesamt summiert sich die Schau zu einem eindrücklichen Panorama, das die Vielfalt künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Tastsinn mit grosser Intensität abbildet. Es ist deshalb ratsam, den Museumsbesuch als anspruchsvolles Entdeckungsabenteuer zu verstehen und sich dafür genügend Zeit zu nehmen.

An Stelle eines Katalogs erschien zur Ausstellung eine 24-seitige Broschüre als Sondernummer der «Weltkunst». Die Beiträge zu einem am 8. und 9. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung steht hier.

An Stelle eines Katalogs erschien zur Ausstellung eine 24-seitige Broschüre als Sondernummer der «Weltkunst». Die Beiträge zu einem am 8. und 9. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung steht hier.