Jean Tinguely

Schaufenster-Kunst im Museum Tinguely

05.12.24 09:48 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Dem Schaufenster, gleichzeitig Ort raffinierter Verführung zum Konsum und Platz künstlerischer Innovation, widmet das Museum Tinguely in Basel vom 4. Dezember 2024 bis zum 11. Mai 2025 – «wohl zum ersten Mal überhaupt», wie Museumsdirektor Roger Wetzel annimmt – unter dem Titel «Fresh Window – Kunst & Schaufenster» eine grosse Übersichtsausstellung. Die Liste der von der Kuratorin Tabea Panizzi und den Kuratoren Adrian Dannatt und Andres Pardey ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern reicht von Jean Tinguely über Andy Warhol, Christo, Robert Rauschenberg bis Jasper Johns und Marcel Duchamp und umfasst, wenn wir richtig gezählt haben, insgesamt 37 Namen. Das Panorama der Schaufenster-Kunst, das vor dem Publikum ausgebreitet wird, soll das Thema in seiner ganzen Breite und Tiefe abbilden. Der Untertitel spielt auf  Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

Marcel Duchamps Installation «Fresh Widow» an, ein grünes zweiflügliges Fenster, dem zwischen den Sprossen statt Glas schwarzes Leder eingesetzt wurde, sodass es seinen Zweck total verfehlt. Duchamp selbst, zeigen Fotografien aus dem Jahr 1945, war in seinem New Yorker Exil mehrfach als Schaufenster-Dekorateur tätig. Im Jahr 1937 gestaltete er zum Beispiel den Eingang der Galerie «Gravida». Später, 1943, kam ein Schaufenster der Buchhandlung Brentano’s für das Buch «La part du diable» («Devil’s Share») des konservativen Schweizer Philosophen Denis de Rougemont (1906-1985) hinzu und zwei Jahre später im Gotham Book Mart eines für den Surrealisten-Häuptling André Breton und sein Werk «Arcane 17», das von einer grossen, für damalige Verhältnisse anzüglich bekleidete Schaufensterpuppe dominiert war.

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

Nicht fehlen dürfen in diesem Zusammenhang natürlich die Schaufenster-Dekorationen von Jean Tinguely, der seine Dekoratuer-Lehre nach dem Rauswurf aus dem Kaufhaus Globus bei Joos Hutter abschliessen konnte. Tinguely gestaltete unter anderem Auslagen für das Optikergeschäft M. Ramstein, Iberg Co., das Modehaus «Modes Emmy», das Möbelgeschäft Wohnbedarf, die Buchhandlung Tanner und das Sportgeschäft Kost – alles erstklassige Adressen in Basel. Es war eine Zeit ohne Fernsehen, und eine phantasievolle Präsentation ihrer Angebote gehörte wie die Beleuchtung nach Ladenschluss für Ladenbesitzer zum normalen Budget. Sie wussten, dass die Schaufenster vom zahlreich flanierenden Publikum grosse Beachtung fanden.

Das galt für die Einkaufsstrassen in Städten, die sich seit dem 19. Jahrhundert zu Orten der Verführung entwickelt hatten. Aber auch abseits der grossen Publikumsströme machten Auslagen darauf aufmerksam, was die Leute möglicherweise brauchen konnten. Das Baseldeutsche nimmt im Dialog zwischen der Strassenseite die Perspektive des Anbieters ein: Das Schaufenster ist «d Montere» (von französisch montrer = zeigen), im Gegensatz zum Französischen, das die Waren in einer «vitrine» (von lateinisch vitrum = Glas) präsentiert. Und wo es nichts anzubieten gibt? Auch dort sind Schaufenster üblich – wohl weil sie immer vorhanden waren. Von der Schweizer Fotografin Iren Stehli, die zu Beginn der 1980er Jahre vier Jahre in Prag studierte und dort zehn Jahre später die Filiale der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia leitete, ist im letzten Teil der Ausstellung, die sich zuerst über die Galerie ins Obergeschoss hinzieht und im Untergeschoss endet, eine Reihe von Schaufenstern zu sehen, die sicher nie dafür gedacht waren, Kundschaft anzulocken. Womit auch? Es gab ja kaum etwas zu kaufen. Zu sehen sind zum Beispiel einige Konserven und dazu markige kommunistische Propagandasprüche neben einem Porträt des Generalsekretärs Gustav Husák. Hier ist die baseldeutsche Bedeutung des Schaufensters als «Montere» genau richtig: Das Laden-Kollektiv zeigt seine Linientreue, für die Waren ist es nicht zuständig.

Was wir hier nach einem ersten Rundgang beschreiben, ist bloss ein ganz kleiner Teil der Präsentation. In der Tat gibt es sehr viel zu entdecken! Es empfiehlt sich daher, sich Zeit zu nehmen und nicht nur die grossformatigen Kunst-Stücke zu würdigen. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wird von Mitte Januar an in mehreren Basler Geschäften beobachten können, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute Schaufenster gestalten.

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein Katalog, der die acht Teile der Präsentation illustriert und mit kundigen Texten flankiert: Panizzi, T., Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Fresh Window, Kunst & Schaufenster. Basel/Wien 2024 (Museum Tinguely/Verlag für moderne Kunst), 240 Seiten, CHF 42.00

Illustrationen von oben nach unten: Marcel Duchamp, «Fresh Widow» (1920, Replik 1964) © Association Marcel Duchamp/2024 ProLitteris, Zürich. Marcel Duchamp, Schaufensterdekoration zur Veröffentlichung des Buches «Arcane 17» von André Breton, New York (1945, Scan aus dem Katalog). Jean Tinguely, Schaufensterdekoration für das Optikergeschäft Ramstein, Iberg Co. (ca. Mai 1949, © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D, Foto Peter Moeschlin. Iren Stehli, Prager Schaufenster (1979-1993), Courtesy of the artist (Scan aus dem Katalog).

Mika Rottenberg im Museum Tinguely

09.06.24 15:19 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Wer glaubt, wie oft in Ausstellungen üblich, ein paar Minuten genügten, um den Inhalt eines Films zu erfassen, geht fehl. Mika Rottenberg wendet sich an ein Publikum, das bereit ist, ihren Arbeiten von Anfang bis Ende Aufmerksamkeit zu schenken und zum Beispiel zuzusehen, wie chinesische Arbeiterinnen Muscheln öffnen und die Zuchtperlen herauslösen, und wie andere die Perlen mit unglaublich flinken Fingern sortieren, und wie eine dritte Gruppe die Muscheln mit einem Transplantat aus dem äusseren Mantelgewebe einer Spendermuschel impfen. Die Frauen sitzen in einem fensterlosen Raum eng gedrängt an langen Tischen, während sich ein Stockwerk über ihnen eine blonde weisse Frau aus einer Auswahl von Blumenarrangements bedient, um daran zu schnuppern, während eine der Arbeiterinnen darunter damit beschäftigt ist,

.

Leichter zu lesen als einige Filmsequenzen sind die in der Ausstellung an verschiedenen Orten platzierten Skulpturen aus rezykliertem Plastik. Die Künstlerin zeigt mit ihnen Möglichkeiten, dem Abfall mit Kreativität eine neue Form zu geben. Das Museum unterstützt sie während der Ausstellung dabei, indem es dem Publikum in Workshops Gelegenheit zu eigenen Kreationen gibt. (Hier die Liste der Workshop-Termine: https://www.tinguely.ch/de/vermittlung-fuehrungen-workshops/workshopsplasticmatters.html)

Aus jüngerer Zeit stammen die im zweiten Obergeschoss ausgestellten hand- oder fussbetriebenen Maschinen-Skulpturen, deren witzige Details – darunter auch organisches Material wie Haare, Fingernägel, aber auch Gartenkresse, Eisbergsalat und Rotkohl – an Tinguelys kinetische Konstruktionen erinnern. Im Solitude-Park hat Mika Rottenberg zudem eine rosarote Brunnenskulptur aufstellen lassen, die, aus der Ferne betrachtet, die phallisch emporragende Form der dahinter stehenden Roche-Türme aufnimmt, sich aus der Nähe aber als Unterschenkel mit Fuss zu erkennen gibt. Der Körperteil, der die Künstlerin auch in einigen Videoarbeiten inspirierte, ist in der Kunstgeschichte, nicht erst in der Moderne – Beispiele: Henri Matisse («Le pied»), René Magritte («Pied chaussure»)– ein beliebtes Motiv.

Experimentell wie die Fontäne und die Beteiligung des Publikums am kreativen Prozess in Workshops ist auch der Katalog zur Ausstellung: Es gibt ihn nur als Website, die Mika Rottenbergs Schaffen wie in einem Kaleidoskop präsentiert: https://mikarottenberg-antimatterfactory.com/

Illustrationen von oben nach unten: Porträt Mika Rottenberg (Foto © 2024 Jürg Bürgi, Basel), Videostill aus Mika Rottenberg «No Nose Knows» (2015), Videostill aus Mika Rottenberg «Cosmic Generator» (2017), Mika Rottenberg «Foot Fountain» (2024), (Foto © 2024 Jürg Bürgi, Basel).

Wege zum Paradies – Otto Piene im Museum Tinguely

08.02.24 14:51 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Vom 7. Februar bis 12. Mai 2024 zeigt das Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «Wege zum Paradies» eine umfangreiche Retrospektive auf das Werk des deutschen Künstlers Otto Piene (1928-20214). Seine riesigen, raumgreifenden Installationen waren Ausdruck seiner Überzeugung, dass Kunstschaffende eine Verantwortung für den Zustand der Welt im Allgemeinen und für das Zusammenleben der Menschen im Besonderen zu tragen haben. Zusammen mit dem Bildhauer und Maler Heinz Mack (geb. 1931) gründete Piene 1958 in Düsseldorf die Gruppe ZERO, der sich drei Jahre später auch der Objektkünstler Günther Uecker (geb. 1930) anschloss. Das gemeinsame Ziel sah die Gruppe darin, die materiellen und seelischen Verheerungen des Zweiten Weltkriegs hinter sich zu lassen und an einem Nullpunkt neu anzufangen. «Ja», schrieb Otto Piene 1961 in der dritten Nummer der Zeitschrift «ZERO», «Ich träume von einer besseren Welt. Sollte ich von einer schlechteren träumen?» Nach Angaben der Kuratorinnen Sandra Beate Reimann und Lauren Elizabeth Hanson stellt die thematisch aufgebaute Ausstellung den Wunsch Peines in den Mittelpunkt, eine harmonischere, friedvollere und nachhaltige Welt zu gestalten. Dabei wird – unter anderem anhand von 24 seiner Skizzenbücher – versucht, die Schaffensperioden bis 1966 in Düsseldorf und anschliessend am Center for Advanced Visual Studies (CAVS) am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge näher als bisher üblich zusammenzusehen.

Das Publikum lernt Piene zunächst auf der Barka, die zu den ersten Ausstellungsräumen führt, in einer ausführlichen Präsentation seiner Lebens- und Schaffensdaten kennen, bevor ihm anhand von Zeichnungen aus einem frühen seiner insgesamt 72 Skizzenbüchern die Faszination des Künstlers für Dunkelheit und Licht vermittelt wird. Kein Zweifel die Zeit, die der erst 16-Jährige als Flak-Helfer ab 1944 in der Wehrmacht verbrachte, prägten sowohl seine Persönlichkeit als auch seine künstlerische Inspiration. Die Arbeit «Lichtraum mit Mönchengladbachwand» (1963-2013) zeigt beispielhaft, was damit gemeint ist. Das Werk weist nicht nur auf die Erinnerungen an die intensive Beobachtung des (immer bedrohlich erscheinenden) Nachthimmels zurück, sondern auch auf die Beschäftigung mit Rasterpunkten voraus. Er nutzte sie einerseits, um Bildflächen dreidimensional zu strukturieren, anderseits aber auch, um sie in Form ausgestanzter Löcher zum Lichtmalen zu nutzen.

Das Publikum lernt Piene zunächst auf der Barka, die zu den ersten Ausstellungsräumen führt, in einer ausführlichen Präsentation seiner Lebens- und Schaffensdaten kennen, bevor ihm anhand von Zeichnungen aus einem frühen seiner insgesamt 72 Skizzenbüchern die Faszination des Künstlers für Dunkelheit und Licht vermittelt wird. Kein Zweifel die Zeit, die der erst 16-Jährige als Flak-Helfer ab 1944 in der Wehrmacht verbrachte, prägten sowohl seine Persönlichkeit als auch seine künstlerische Inspiration. Die Arbeit «Lichtraum mit Mönchengladbachwand» (1963-2013) zeigt beispielhaft, was damit gemeint ist. Das Werk weist nicht nur auf die Erinnerungen an die intensive Beobachtung des (immer bedrohlich erscheinenden) Nachthimmels zurück, sondern auch auf die Beschäftigung mit Rasterpunkten voraus. Er nutzte sie einerseits, um Bildflächen dreidimensional zu strukturieren, anderseits aber auch, um sie in Form ausgestanzter Löcher zum Lichtmalen zu nutzen.

Am Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre begann sich die Avantgarde zu vernetzen, und Düsseldorf war eines ihrer Zentren: 1959 eröffnete Otto Piene seine erste Einzelausstellung, auf der er Rasterbilder und Rauchzeichnungen zeigte und sein «archaisches Lichtballett» aufführte».Ab 1961 sorgte Joseph Beuys als Professor der Kunstakademie mit ersten Happenings und im Februar1963 mit einem internationalen FLUXUS-Fest für Aufsehen. Mit dabei war damals auch Daniel Spoerri, mit Jean Tinguely einer der Begründer der Bewegung des Nouveau Réalisme, zu der die ZERO-Bewegung früh Beziehungen pflegte, wie ein Bild aus dem Jahr 1959 von der Vernissage der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Antwerpener Hessenhuis belegt. (Zu sehen sind Margaret und Heinz Mack und Otto Piene, daneben Jean Tinguely und Daniel Spoerri, Pol Bury, Yves Klein und Emmett Williams.)

Am Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre begann sich die Avantgarde zu vernetzen, und Düsseldorf war eines ihrer Zentren: 1959 eröffnete Otto Piene seine erste Einzelausstellung, auf der er Rasterbilder und Rauchzeichnungen zeigte und sein «archaisches Lichtballett» aufführte».Ab 1961 sorgte Joseph Beuys als Professor der Kunstakademie mit ersten Happenings und im Februar1963 mit einem internationalen FLUXUS-Fest für Aufsehen. Mit dabei war damals auch Daniel Spoerri, mit Jean Tinguely einer der Begründer der Bewegung des Nouveau Réalisme, zu der die ZERO-Bewegung früh Beziehungen pflegte, wie ein Bild aus dem Jahr 1959 von der Vernissage der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Antwerpener Hessenhuis belegt. (Zu sehen sind Margaret und Heinz Mack und Otto Piene, daneben Jean Tinguely und Daniel Spoerri, Pol Bury, Yves Klein und Emmett Williams.)

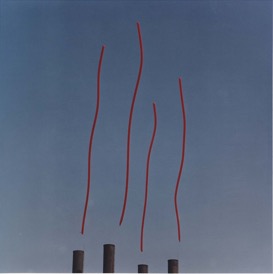

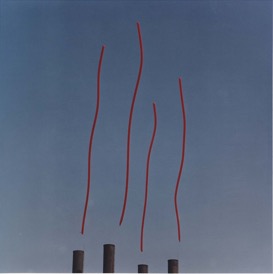

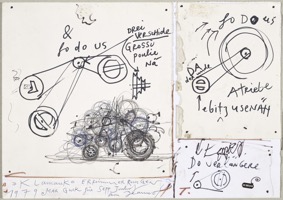

Bei allen Verschiedenheiten waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, dass die Kunst in die Öffentlichkeit gehört – ganz im Sinne der Gruppe ZERO im Streben nach einer besseren Welt. 1964 übernahm Otto Piene in Philadelphia eine Gastprofessur, und ein Jahr später zog er weiter nach New York. 1968 etablierte Piene, inzwischen Direktor des »Center for Advanced Visual Studies (CAVS)» auf einem Sportfeld des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge mit dem «Light Line Experiment» die «Sky Art». 1972 entstand für die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in München der «Olympische Regenbogen». In späteren Jahren entwickelte sich die Idee, ganz im Sinn des CAVS-Konzepts, zu mannigfaltigen Interventionen mit zum Teil riesigen luftgefüllten Ballonskulpturen in der Landschaft. (Die Verwandtschaft mit einzelnen von Christos Projekten wäre vielleicht einer näheren Betrachtung wert.) Pienes Arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo ihm sein Düssledorfer Atelier immer zur Verfügung blieb, zeigten im Lauf der Jahre eine grosse Vielfalt. Gemeinsam blieb ihnen, dass sie in ihrer grossen Mehrheit den öffentlichen Raum bespielten. Die in der Ausstellung gezeigten «Fleurs du Mal» oder auch die «Lichtblumen» gehören zu den Ausnahmen. So eindrücklich sie sind, können sie die Wirkung der Openair-Skulpturen – neben den bereits erwähnten – zum Beispiel, besonders eindrücklich, die «Black Stacks Helium Sculptures», die am 30. Oktober 1976 in Form von 90 Meter hoch in den Himmel ragenden heliumgefüllte Polyethylen-Schläuche über den vier Kaminen der Southeast Steam Plant in Minneapolis schwebten. (Das Basler Publikum kennt die Bilder bereits aus der Ausstellung «Territories of Waste», die – ebenfalls kuratiert von Sandra Beate Reimann – vom 14.9.2022 bis 8.1.2023 zu sehen waren.) Nun werden auch die Ideenskizzen Pienes zu diesem spektakulären Projekt gezeigt. Das ist nur ein Beleg dafür, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit der Basler Kuratorin mit ihrer amerikanischen Kollegin Lauren Hanson, einer eminenten Kennerin von Pienes gezeichnetem Ideen-Fundus, auswirkte.

Experiment» die «Sky Art». 1972 entstand für die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in München der «Olympische Regenbogen». In späteren Jahren entwickelte sich die Idee, ganz im Sinn des CAVS-Konzepts, zu mannigfaltigen Interventionen mit zum Teil riesigen luftgefüllten Ballonskulpturen in der Landschaft. (Die Verwandtschaft mit einzelnen von Christos Projekten wäre vielleicht einer näheren Betrachtung wert.) Pienes Arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo ihm sein Düssledorfer Atelier immer zur Verfügung blieb, zeigten im Lauf der Jahre eine grosse Vielfalt. Gemeinsam blieb ihnen, dass sie in ihrer grossen Mehrheit den öffentlichen Raum bespielten. Die in der Ausstellung gezeigten «Fleurs du Mal» oder auch die «Lichtblumen» gehören zu den Ausnahmen. So eindrücklich sie sind, können sie die Wirkung der Openair-Skulpturen – neben den bereits erwähnten – zum Beispiel, besonders eindrücklich, die «Black Stacks Helium Sculptures», die am 30. Oktober 1976 in Form von 90 Meter hoch in den Himmel ragenden heliumgefüllte Polyethylen-Schläuche über den vier Kaminen der Southeast Steam Plant in Minneapolis schwebten. (Das Basler Publikum kennt die Bilder bereits aus der Ausstellung «Territories of Waste», die – ebenfalls kuratiert von Sandra Beate Reimann – vom 14.9.2022 bis 8.1.2023 zu sehen waren.) Nun werden auch die Ideenskizzen Pienes zu diesem spektakulären Projekt gezeigt. Das ist nur ein Beleg dafür, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit der Basler Kuratorin mit ihrer amerikanischen Kollegin Lauren Hanson, einer eminenten Kennerin von Pienes gezeichnetem Ideen-Fundus, auswirkte.

Der umfassende Ansatz ermöglicht dem Publikum auf dem Ausstellungsparcours immer wieder Déjà-Vu-Begegnungen. So übertrug der Künstler das Konzept der Rasterbilder vom Ende der 1950er-Jahre 1973 auf den Entwurf zur Fassadengestaltung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Ein anderes Motiv, Ikarus’ Traum vom Fliegen und sein Sturz in den Tod, ist in mannigfacher Form im Werk Pienes präsent: in Zeichnungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, aber auch in verschiedenen Happenings, bei denen Piene zum Beispiel am 9. Januar 1969 für einen lokalen TV-Sender in Boston unter dem Titel «Manned Helium Sculpture» ein Lichtballett inszenierte, bei dem die 17jährige Susan Peters an Helium-Ballons 13 Meter hoch am Nachthimmel schwebte. Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts war 1982 der – später auch andernorts gezeigte – «Sky Event», bei dem die Cellistin Charlotte Moorman, angegurtet und und durch Hilfskräfte gesichert, 30 Meter über dem Boden auf ihrem Instrument atonale Improvisationen zum Besten gab.

Der umfassende Ansatz ermöglicht dem Publikum auf dem Ausstellungsparcours immer wieder Déjà-Vu-Begegnungen. So übertrug der Künstler das Konzept der Rasterbilder vom Ende der 1950er-Jahre 1973 auf den Entwurf zur Fassadengestaltung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Ein anderes Motiv, Ikarus’ Traum vom Fliegen und sein Sturz in den Tod, ist in mannigfacher Form im Werk Pienes präsent: in Zeichnungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, aber auch in verschiedenen Happenings, bei denen Piene zum Beispiel am 9. Januar 1969 für einen lokalen TV-Sender in Boston unter dem Titel «Manned Helium Sculpture» ein Lichtballett inszenierte, bei dem die 17jährige Susan Peters an Helium-Ballons 13 Meter hoch am Nachthimmel schwebte. Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts war 1982 der – später auch andernorts gezeigte – «Sky Event», bei dem die Cellistin Charlotte Moorman, angegurtet und und durch Hilfskräfte gesichert, 30 Meter über dem Boden auf ihrem Instrument atonale Improvisationen zum Besten gab.

Insgesamt ist der Rückblick auf Otto Piene und sein Werk als eine überaus gut gelungene Hommage zu werten. Das betrifft sowohl das Konzept, das gesamte Werk in seiner Vielfalt darzustellen, als auch das Bestreben, die thematischen Kontinuitäten – unter anderem anhand der Skizzenbücher – sichtbar zu machen.

Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter zweisprachiger Katalog mit einem ausführlichen biografischen Teil sowie Aufsätzen der Kuratorinnen und anderen Expertinnen:

Lauren Elizabeth Hanson (Hrsg. für Das Museum Tinguely, Basel): Otto Piene – Wege zum Paradies/Paths to Paradise. Basel/München 2024 (Hirmer Verlag), 288 Seiten, €49.90

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist hier zu finden.

Illustrationen (von oben): Otto Piene, Lichtraum mit Möchengladbachwand (1963-2013), Otto Piene Estate, Courtesy Sprüth Magers, ©Pro Litteris, Zürich, 2024. Eröffnung der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Hessenhuis, Antwerpen 1969, ©bpk, Foto Charles Wilp. Otto Piene, Testinstallation Olympischer Regenbogen, 1972, St. Paul, MN, USA, 1. Augsut 1972, ©Pro Litteris, Zürich, Otto Piene Estate, Foto: Jean Nelson, Otto Piene Archiv. Otto Piene: Untitled (bleed-through of previous page, left page); Untitled (fall of Icarus, right page), Harvard Art Museums/Busch-Resinger Museum, Schenkung von Elizbeth Goldring Piene ©2024 Pro Litteris Zürich, Otto Piene Estate, Foto © President and Fellows of Harvard College 2019.35.9

Bei allen Verschiedenheiten waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, dass die Kunst in die Öffentlichkeit gehört – ganz im Sinne der Gruppe ZERO im Streben nach einer besseren Welt. 1964 übernahm Otto Piene in Philadelphia eine Gastprofessur, und ein Jahr später zog er weiter nach New York. 1968 etablierte Piene, inzwischen Direktor des »Center for Advanced Visual Studies (CAVS)» auf einem Sportfeld des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge mit dem «Light Line

Insgesamt ist der Rückblick auf Otto Piene und sein Werk als eine überaus gut gelungene Hommage zu werten. Das betrifft sowohl das Konzept, das gesamte Werk in seiner Vielfalt darzustellen, als auch das Bestreben, die thematischen Kontinuitäten – unter anderem anhand der Skizzenbücher – sichtbar zu machen.

Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter zweisprachiger Katalog mit einem ausführlichen biografischen Teil sowie Aufsätzen der Kuratorinnen und anderen Expertinnen:

Lauren Elizabeth Hanson (Hrsg. für Das Museum Tinguely, Basel): Otto Piene – Wege zum Paradies/Paths to Paradise. Basel/München 2024 (Hirmer Verlag), 288 Seiten, €49.90

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist hier zu finden.

Illustrationen (von oben): Otto Piene, Lichtraum mit Möchengladbachwand (1963-2013), Otto Piene Estate, Courtesy Sprüth Magers, ©Pro Litteris, Zürich, 2024. Eröffnung der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Hessenhuis, Antwerpen 1969, ©bpk, Foto Charles Wilp. Otto Piene, Testinstallation Olympischer Regenbogen, 1972, St. Paul, MN, USA, 1. Augsut 1972, ©Pro Litteris, Zürich, Otto Piene Estate, Foto: Jean Nelson, Otto Piene Archiv. Otto Piene: Untitled (bleed-through of previous page, left page); Untitled (fall of Icarus, right page), Harvard Art Museums/Busch-Resinger Museum, Schenkung von Elizbeth Goldring Piene ©2024 Pro Litteris Zürich, Otto Piene Estate, Foto © President and Fellows of Harvard College 2019.35.9

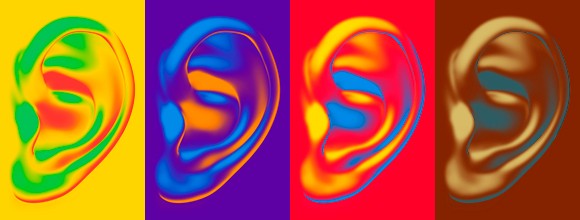

«À bruit secret»: Der Hörsinn im Museum Tinguely

23.02.23 14:47 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Für seine raumgreifende (und zum ersten Mal in der Schweiz ausgestellte) Installation «Oracle» von 1962/1965 liess Rauschenberg zum Beispiel von Billy Klüver (der 1960 Jean Tinguely geholfen hatte, die sich selbst zerstörende Skulptur «Homage to New York» zu bauen) und seinem Ingenieurkollegen Harold Hodges in jedes der fünf Elemente

Sind in den ersten Räumen der Ausstellung, die sich über ein Dutzend Stationen auf drei Stockwerken des Museums erstreckt, grosso modo die erwartbaren Artefakte zu sehen, so wartet die Kuratorin im weiteren Verlauf des Parcours mit zahlreichen Überraschungen auf. Sie zeigt, wie in den zahlreichen jüngeren Arbeiten die Kunst mit einer

Auch Dominique Koch (geb. 1983 in Luzern) nutzt naturwissenschaftliche Forschung für ihre künstlerische Arbeit. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Musiker und Komponisten Tobias Koch, machte sie im Erdreich von La Becque am Genfersee mit Spezialmikrofonen Aufnahmen von gewöhnlich unhörbaren Geräuschen. Anschliessend materialisierte sie das bioakustische Material in einer Glaswerkstatt zu zufällig geformten Artefakten, indem sie den durch die Schallwellen erzeugten Luftdruck zum Glasblasen verwendete. So erstarrten flüchtige Töne und Geräusche zu festen, dauerhaften «Sound Fossils».

Zwei weitere Arbeiten, die wässerige Klanglandschaften erlebbar machen, haben uns besonders beeindruckt: Christina Kubisch (geb. 1948 in Bremen), auch sie musikalisch und künstlerisch ausgebildet, installierte eigens für die Ausstellung ihre Arbeit «Il reno», eine 12-Kanal-Komposition mit Tonaufnahmen, die sie in Basel mit Unterwassermikrofonen an verschiedenen Orten im Rhein gemacht hat. Gleich zu Beginn der Ausstellung erhält das Publikum Gelegenheit, per Induktionskopfhörer diese

Das zweite besonders eindrückliche Werk ist das letzte der Ausstellung: Auf einem Tisch liegt ein Buch mit Anweisungen des Künstlers Cevdet Erek (geb. 1974 in Istanbul), so mit kreisenden Handbewegungen über den an der Wand hängenden Teppich zu streichen, dass dabei das Geräusch von Meereswellen evoziert wird. Die ganz einfache, auf den ersten Blick irritierende Installation ist ein Musterbeispiel für die Fähigkeit, mit einem Kunstwerk ein subjektives künstlerisches Erlebnis zu schaffen, das ohne Mitwirkung des Publikums nicht zustande käme.

Die Fülle der Eindrücke, welche die Ausstellung «À bruit secret» für die Besucherinnen und Besucher bereit hält, ist mit diesen wenigen Beschreibungen nicht erschöpft. Es gibt sehr viel zu sehen und zu hören. Die Künstlerinnen und Künstler stellen mit ihren Werken viele Fragen. Es lohnt sich, sich für sie Zeit zu nehmen, auch wenn viele nicht gültig zu beantworten sind. Hilfreich sind die ausführlichen Saaltexte, die hier auch als PDF zur Verfügung stehen.

Illustrationen: Ausstellungsbanner (Website des Museums). Marcel Duchamp: «À bruit secret» ©Association Marcel Duchamp/2023 ProLitteris, Zürich. Robert Rauschenberg: «Oracle». Robert Rauschenberg Foundation/2023 ProLitteris, Zürich. Marcus Maeder:«Espirito da floresta/Forest spirit Florest» Courtesy of the artist/2023 ProLitteris, Zürich. Ursula Biemann: «Acoustic Ocean» Installationsansicht (Ausschnitt) ©Ursula Biemann; Foto: Margot Montigny. Christina Kubisch: «Il reno». Installationsansicht Museum Tinguely. ©Museum Tinguely, Basel; Foto: Daniel Spehr.

Museum Tinguely: Die Sammlung

08.02.23 14:57 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Illustrationen: Jean Tinguely bei Materialsuche, Paris 1960 (Ausschnitt, Fotograf unbekannt); Jean Tinguely «Èloge de la Folie», 1966 (© Museum Tinguely, Basel, Foto: Daniel Spehr, Ausschnitt)

«Territories of Waste» im Museum Tinguely

15.09.22 15:28 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Unter dem etwas sperrigen Titel «Territories of Waste. Über die Wiederkehr des Verdrängten» zeigt das Museum Tinguely in Basel vom 14. September 2022 bis zum 8. Januar 2023 wie sich Kunstschaffende weltweit mit dem umweltpolitisch wichtigen Thema des Abfalls auseinandersetzen. Die von Sandra Beate Reimann kuratierte Ausstellung zeigt Arbeiten von 27 Künstlerinnen, Künstlern und Kunstkollektiven. Auf eine Rangordnung oder eine andere Art von rotem Faden habe sie bewusst verzichtet, erläuterte die Kuratorin bei der Präsentation. Die Grösse der skulpturalen Objekte, die Länge der – zahlreichen – Video-Installationen oder die Zeit der Entstehung bieten keine Orientierung. Die Auswahl erscheint damit einigermassen zufällig. Aber Müllberge gibt es überall, Abfall ist allgegenwärtig, und alle Recyclingparks können nicht verhindern, dass die Relikte der menschlichen Zivilisation nicht einfach verschwinden. Einen eindrücklichen Beleg dafür bieten Anca Benera und Arnold Estefán mit ihrer multimedialen Arbeit «The Last Particles» von 2018. Die aus Rumänien stammenden Kunstschaffenden untersuchten den Sand auf dem Küstenabschnitt «Omaha Beach». Das Gelände, auf dem am 6. Juni 1944, bei der Invasion der Normandie, besonders hart gekämpft wurde, ist bis heute, dem blossen Auge nicht sichtbar, von Metallpartikeln durchsetzt. Neben naturwissenschaftlichen Werkzeugen gehört ein Video zur Installation, auf dem zu sehen ist, wie die Metallteile, magnetisch erregt, eine Art Tanz aufführen.

den Sand auf dem Küstenabschnitt «Omaha Beach». Das Gelände, auf dem am 6. Juni 1944, bei der Invasion der Normandie, besonders hart gekämpft wurde, ist bis heute, dem blossen Auge nicht sichtbar, von Metallpartikeln durchsetzt. Neben naturwissenschaftlichen Werkzeugen gehört ein Video zur Installation, auf dem zu sehen ist, wie die Metallteile, magnetisch erregt, eine Art Tanz aufführen.

Einen ganz anderen Ansatz wählte, in der Ausstellung gleich daneben, Mierle Laderman Ukeles, als sie 1969 in einem Manifest Gedanken über Todestrieb und Lebensinstinkt nachdachte und dem Todestrieb den Willen zum eigenständigen, individuellen Lebensweg zuschrieb, der in der Kunst zur ständigen Erneuerung beiträgt. Im Gegensatz dazu sah sie als «Künstlerin, als Frau, als Ehefrau, als Mutter» den Lebensinstinkt als das ständige Bemühen, das Bestehende zu erhalten, indem das Neue bewahrt und der Fortschritt geschützt wird. Ihre, aus heutiger Sicht, etwas weit hergeholte Reflexion über ihr weibliches Künstlertum, führte sie dazu, den Fokus auf alle Formen der Pflege und der Reinigungsarbeiten zu richten, die gesellschaftlich zu wenig geachtet und geschätzt werden. So dokumentierte sie ihre häuslichen Routinen als Hausfrau und Mutter. Und 1973 fegte sie Eingangstreppe und Fussboden des schlossähnlichen «Wadsworth Atheneum»-Museums in Hartford (Connecticut). Seit 1977 war sie – unbezahlt – als Künstlerin bei der New Yorker Müllabfuhr, dem «New York City Department of Sanitation» (DSNY),tätig und entwickelte öffentliche Performances, Ausstellungen und Kunstwerke im Stil der Land Art. Zu den bekanntesten Manifestationen zählt ihre zweijährige, umfassend dokumentierte Performance, bei der sie allen 8500 Beschäftigten des DSNY per Handschlag dafür dankte, «dass Sie New York City am Leben erhalten».

der New Yorker Müllabfuhr, dem «New York City Department of Sanitation» (DSNY),tätig und entwickelte öffentliche Performances, Ausstellungen und Kunstwerke im Stil der Land Art. Zu den bekanntesten Manifestationen zählt ihre zweijährige, umfassend dokumentierte Performance, bei der sie allen 8500 Beschäftigten des DSNY per Handschlag dafür dankte, «dass Sie New York City am Leben erhalten».

Botschaften gegen die Vermüllung der Umwelt und die Vergeudung von natürlichen Ressourcen – beide Begriffe schwingen im Titel «Territories of Waste» mit – bestimmen einen grossen Teil der ausgestellten Arbeiten. Aber es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die Hoffnung vermitteln, indem sie die desaströsen Gegebenheiten ironisch brechen. Da befasste sich zum Beispiel der Architekt Bjarke Ingels 2011 mit dem Entwurf einer Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen. Der Plan sah eine begrünte hohe Aufschüttung vor, die auch als Skihügel genutzt werden kann, während im Innern Abfall verbrannt und mit der Abwärme 160’000 Haushalte versorgt werden konnten. Jan und Tim Elder und ihre Berliner Künstlergruppe «realities:united», im Wissen, dass bei der Müllverbrennung tausende Tonnen Kohlendioxid entstehen, erweiterten das Konzept mit dem Vorschlag, die Abgase so zu manipulieren, dass sie regelmässig in Form eines 30 Meter breiten Rauchrings in die Luft geblasen würde. Das heisst: Der ganze Spass ist nur möglich, weil so viel Müll produziert wird, der verbrannt werden muss. Schade, dass die Kopenhagener Behörden das Kunst-Stück, das auf faszinierende Weise eine Verbindung zwischen Schrecken und Schönheit herstellte, nicht realisieren wollten. In ähnlicher Weise bereicherte Otto Piene 1976 mit seiner Arbeit «Black Stacks Helium Sculpture» die Ausstellung «The River: Images of the Mississippi» und akzentuierte die vier Schlote

bei der Müllverbrennung tausende Tonnen Kohlendioxid entstehen, erweiterten das Konzept mit dem Vorschlag, die Abgase so zu manipulieren, dass sie regelmässig in Form eines 30 Meter breiten Rauchrings in die Luft geblasen würde. Das heisst: Der ganze Spass ist nur möglich, weil so viel Müll produziert wird, der verbrannt werden muss. Schade, dass die Kopenhagener Behörden das Kunst-Stück, das auf faszinierende Weise eine Verbindung zwischen Schrecken und Schönheit herstellte, nicht realisieren wollten. In ähnlicher Weise bereicherte Otto Piene 1976 mit seiner Arbeit «Black Stacks Helium Sculpture» die Ausstellung «The River: Images of the Mississippi» und akzentuierte die vier Schlote  der Southeast Steam Plant in Minneapolis. Zu sehen waren rote mit Helium gefüllte Polyethylenschläuche, die 90 Meter hoch senkrecht über den Kaminen schwebten. Klar, dass die Installation subtil auf die Luftverschmutzung des Kraftwerks hinwies. Umso erstaunlicher aus heutiger Sicht, dass die Betreiber der Dampfzentrale, die sich dessen voll bewusst waren, die Installation tolerierten!

der Southeast Steam Plant in Minneapolis. Zu sehen waren rote mit Helium gefüllte Polyethylenschläuche, die 90 Meter hoch senkrecht über den Kaminen schwebten. Klar, dass die Installation subtil auf die Luftverschmutzung des Kraftwerks hinwies. Umso erstaunlicher aus heutiger Sicht, dass die Betreiber der Dampfzentrale, die sich dessen voll bewusst waren, die Installation tolerierten!

Es ist ein grosses Verdienst der Kuratorin, dass die deutsch/englische Begleitpublikation – 27 Franken in gedruckter Form, gratis als Download auf der Website des Museums – jedes einzelne der ausgestellten Kunstwerke ausführlich vorstellt. Sandra Beate Reimann verortet zudem in einem einleitenden, kenntnisreichen Essay die ausgestellten Werke in der Geschichte der zeitgenössischen Kunst. Gerade die Arbeiten Jean Tinguelys und mancher seiner Künstlerkolleginnen und -kollegen zeugen von einer scharfen Kritik am hemmungslosen Konsumismus der europäischen Wirtschaftswunderjahre und der amerikanischen Überflussgesellschaft. Tinguelys Rotozazas – Rotozaza II zertrümmerte 1967 im Loeb Student Center der New York University am laufenden Band (volle) Bierflaschen und Rotozaza III zertrümmerte 1969 12’000 Teller in einem Schaufenster des Kaufhauses Loeb in Bern – sind ein gutes Beispiel für die Art, wie Künstler am Ende der aufwühlenden 1960er-Jahre Gesellschaftskritik übten. Dass sie seit den 1950er-Jahren vielfach Schrott und Müll verarbeiteten, ist allerdings weniger als Statement für den Ressourcenkreislauf zu verstehen, vielmehr war die Zweitverwertung ihren prekären finanziellen Verhältnissen geschuldet: Sie hatten schlicht kein Geld, um ungebrauchtes Material zu kaufen.

Das Museum bietet während der Ausstellung ein umfangreiches Begleitprogramm, darunter die Neuerung des langen Donnerstag mit freiem Eintritt ab 18 Uhr. Details gibt es auf einem Flyer und auf der Website des Museums https://www.tinguely.ch/de/veranstaltungen.html.

Illustrationen: Oben: Anca Benera und Arnold Estefán: The Last Particles(Foto ©FRAC, courtesy Frac des Pays de la la Loire; Fanny Trichet. Mitte: Mierle Laderman Ukeles: Touch Sanitation Performance 1979-1980/2017. © Mierle Laderman Ukeles, Foto: Vincent Russo, courtesy the artist and Ronald Feldman Gallery, New York. Unten: Jan und Tim Elder,«realities:united», «BIG Vortex» 2011. Scan aus der Publikation zur Ausstellung. Ganz unten: Otto Piene: Black Stacks Helium Sculpture. 1978. ©2022 Pro Litteris, Zürich. Foto: courtesy Walker Art Center, Minneapolis.

Einen ganz anderen Ansatz wählte, in der Ausstellung gleich daneben, Mierle Laderman Ukeles, als sie 1969 in einem Manifest Gedanken über Todestrieb und Lebensinstinkt nachdachte und dem Todestrieb den Willen zum eigenständigen, individuellen Lebensweg zuschrieb, der in der Kunst zur ständigen Erneuerung beiträgt. Im Gegensatz dazu sah sie als «Künstlerin, als Frau, als Ehefrau, als Mutter» den Lebensinstinkt als das ständige Bemühen, das Bestehende zu erhalten, indem das Neue bewahrt und der Fortschritt geschützt wird. Ihre, aus heutiger Sicht, etwas weit hergeholte Reflexion über ihr weibliches Künstlertum, führte sie dazu, den Fokus auf alle Formen der Pflege und der Reinigungsarbeiten zu richten, die gesellschaftlich zu wenig geachtet und geschätzt werden. So dokumentierte sie ihre häuslichen Routinen als Hausfrau und Mutter. Und 1973 fegte sie Eingangstreppe und Fussboden des schlossähnlichen «Wadsworth Atheneum»-Museums in Hartford (Connecticut). Seit 1977 war sie – unbezahlt – als Künstlerin bei

Botschaften gegen die Vermüllung der Umwelt und die Vergeudung von natürlichen Ressourcen – beide Begriffe schwingen im Titel «Territories of Waste» mit – bestimmen einen grossen Teil der ausgestellten Arbeiten. Aber es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die Hoffnung vermitteln, indem sie die desaströsen Gegebenheiten ironisch brechen. Da befasste sich zum Beispiel der Architekt Bjarke Ingels 2011 mit dem Entwurf einer Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen. Der Plan sah eine begrünte hohe Aufschüttung vor, die auch als Skihügel genutzt werden kann, während im Innern Abfall verbrannt und mit der Abwärme 160’000 Haushalte versorgt werden konnten. Jan und Tim Elder und ihre Berliner Künstlergruppe «realities:united», im Wissen, dass

Es ist ein grosses Verdienst der Kuratorin, dass die deutsch/englische Begleitpublikation – 27 Franken in gedruckter Form, gratis als Download auf der Website des Museums – jedes einzelne der ausgestellten Kunstwerke ausführlich vorstellt. Sandra Beate Reimann verortet zudem in einem einleitenden, kenntnisreichen Essay die ausgestellten Werke in der Geschichte der zeitgenössischen Kunst. Gerade die Arbeiten Jean Tinguelys und mancher seiner Künstlerkolleginnen und -kollegen zeugen von einer scharfen Kritik am hemmungslosen Konsumismus der europäischen Wirtschaftswunderjahre und der amerikanischen Überflussgesellschaft. Tinguelys Rotozazas – Rotozaza II zertrümmerte 1967 im Loeb Student Center der New York University am laufenden Band (volle) Bierflaschen und Rotozaza III zertrümmerte 1969 12’000 Teller in einem Schaufenster des Kaufhauses Loeb in Bern – sind ein gutes Beispiel für die Art, wie Künstler am Ende der aufwühlenden 1960er-Jahre Gesellschaftskritik übten. Dass sie seit den 1950er-Jahren vielfach Schrott und Müll verarbeiteten, ist allerdings weniger als Statement für den Ressourcenkreislauf zu verstehen, vielmehr war die Zweitverwertung ihren prekären finanziellen Verhältnissen geschuldet: Sie hatten schlicht kein Geld, um ungebrauchtes Material zu kaufen.

Das Museum bietet während der Ausstellung ein umfangreiches Begleitprogramm, darunter die Neuerung des langen Donnerstag mit freiem Eintritt ab 18 Uhr. Details gibt es auf einem Flyer und auf der Website des Museums https://www.tinguely.ch/de/veranstaltungen.html.

Illustrationen: Oben: Anca Benera und Arnold Estefán: The Last Particles(Foto ©FRAC, courtesy Frac des Pays de la la Loire; Fanny Trichet. Mitte: Mierle Laderman Ukeles: Touch Sanitation Performance 1979-1980/2017. © Mierle Laderman Ukeles, Foto: Vincent Russo, courtesy the artist and Ronald Feldman Gallery, New York. Unten: Jan und Tim Elder,«realities:united», «BIG Vortex» 2011. Scan aus der Publikation zur Ausstellung. Ganz unten: Otto Piene: Black Stacks Helium Sculpture. 1978. ©2022 Pro Litteris, Zürich. Foto: courtesy Walker Art Center, Minneapolis.

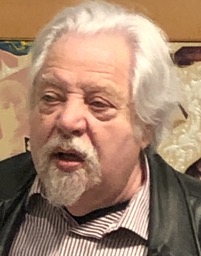

Jean-Jacques Lebel im Museum Tinguely

15.04.22 15:22 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die aufwändig zelebrierte Aktion war Teil der von Lebel, Jouffroy und Sergio Rusconi in der Galleria d’Arte Il Canale organisierten Ausstellung «L’anti-procès II», die als Gegenstück zur gleichzeitig stattfindenden Biennale verstanden werden wollte. Die Ausstellungsreihe hatte im Jahr zuvor mit «L’anti-procès I» in Paris als Protest gegen den mit grösster Grausamkeit geführten Algerienkrieg und den französischen Kolonialismus begonnen. In Venedig weitete sich der Blick: Nicht die Leistung nationaler Kunstszenen sollte gefeiert werden, wie sie die Biennale zelebrierte, sondern die Kunst als kulturelle Leistung der ganzen Menschheit. Jean-Jacques Lebel, 1936 im Pariser Vorort Neuilly geboren und in New York aufgewachsen, verstand sich

Den Porträts von Lebels Lieblingsdenkern stellte Kurator Andres Pardey logischerweise Jean Tinguelys Maschinen-Porträts von Henri Bergson und Pjotr Kropotkin aus dem Philosophen-Zyklus von 1988 gegenüber.

Mit dem Happening in Venedig – angeblich die erste derartige Intervention in Europa (wenn man Tinguelys spektakulären Umzug seiner fahrbar gemachten Skulpturen vom Pariser Atelier in der Impasse Ronsin in die Galerie des Quatre Saisons nicht mitzählt) – legte Lebel den Grundstein für seine Karriere als Künstler und als Kunsttheoretiker. Jean Tinguely, der in Venedig nicht dabei war, aber Lebel telefonisch sein Plazet zur Versenkung seiner Arbeit gab, hatte im März desselben Jahres bei der Selbstzerstörung seiner Plastik «Homage à New York» zusammen mit amerikanischen Künstlerfreunden den Weg gewiesen. Weder in New York noch in Venedig stiessen die Veranstaltungen auf Begeisterung. Nach den bis dahin geltenden Massstäben des bürgerlichen Kunstverständnisses konnte von Kunst nicht die Rede sein, wenn sich Künstler mit Kunstwerken Allotria trieben oder sie gar mutwillig zerstörten. «Wir waren damals alle Aussenseiter», sagte Jean-Jacques Lebel bei der Präsentation seiner Ausstellung. «Deshalb gab es einen grossen Zusammenhalt in der Kunstszene. Hierarchien und Eifersucht aufgrund des Erfolgs auf dem Kunstmarkt wie heute, existierten nicht», berichtete Lebel über den rebellischen Zeitgeist.

Um diesen Zeitgeist zu verstehen, ist es nützlich, sich nur schon die dichte Folge von erregenden Ereignissen zu vergegenwärtigen, die 1960 für Aufsehen sorgten: Am 13. Februar explodierte in der Sahara die erste französische Atombombe, zwei Wochen später, am 29. Februar, zerstörte ein Erdbeben in Marokko die Stadt Agadir; das Epizentrum lag direkt unter der Altstadt; 15’000 Menschen fanden den Tod. Am 1. Mai schoss die russische Luftwaffe ein amerikanisches U-2-Aufklärungsflugzeug ab – eine gewaltige Blamage für die US-Regierung, zumal der Pilot gefangen genommen und später als Spion verurteilt wurde. Erwartungsgemäss scheiterte kurz darauf ein Gipfeltreffen der Supermächte in Paris. Am 23. Mai kidnappte ein Kommando des israelischen Geheimdienstes in Argentinien den Nazi-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann und brachte ihn nach Jerusalem. Und ähnlich rasant folgten auch in der zweiten Jahreshälfte, nach dem «Enterrement» von Tinguelys Skulptur, weitere spektakuläre Ereignisse.

Es wäre angesichts des Enthusiasmus, mit dem er die Erfindungen seines jugendlichen Furors auch als 86-Jähriger vorführt, ungerecht zu behaupten, Jean-Jacques Lebel habe in seinem Alterswerk den Glauben an die aufklärerische Kraft der Kunst aufgegeben. Sein zweites grosses Werk, das er in seiner Schau präsentiert, die Video-Installation «Les Avatars de Vénus» von 2007, ist mit Abbildungen von gemeisselten, gemalten, fotografierten und gefilmten nackten Frauenkörpern heutzutage zwar nicht mehr geeignet, brave Bürger zu schockieren, wie es seinerzeit die Happenings garantierten. Indem die 7000 Bilder aus der gesamten Kunstgeschichte, von der fast 30’000 Jahre alten«Venus von Willendorf» bis zur zeitgenössischen Stripperin, durch die Technik des Morphing ineinander übergehen, ergibt sich aber ein Panorama das durchaus der Intention von Lebels Revoluzzer-Generation entspricht, die Kunst als kollektive Leistung der ganzen Menschheit zu verstehen.

Die Ausstellung, wiewohl etwas abseits des grossen Rummels im zweiten Stock platziert, ist ein formidables Ergänzungsstück zur umfassenden Retrospektive «Party for Öyvind» im Erdgeschoss, die derselben Epoche gewidmet ist. Sie dauert allerdings nur noch bis zum 1. Mai.

Zitat aus: Jean-Jacques Lebel und weitere sieben weitere Mitunterzeichner: «Grundsätzliches zum Thema Happening» In: Jürgen Becker, Wolf Vostell (Hrsg.): Happenings. Fluxus, Pop Art, Nouveau Réalisme. Eine Dokumentation. Reinbek b. Hamburg 1965 (Rowohlt Verlag), S. 357ff.

Zur Ausstellung erschien eine Begleitbroschüre, die über die ausgestellten Objekte hinaus einen Einblick in die Kunstbewegung des Anti-Procès und ihre künstlerischen Vorläufer im Surrealismus und im Dadaismus ermöglicht: Museum Tinguely Basel (Hrsg.), Andres Pardey (Texte): Jean-Jacques Lebel – L’enterrement de la Chose de Tinguely, Anti-Procès 1, 2, 3, Begegnung in NYC bei Teeny und Marcel. Basel, 2022. 44 Seiten, CHF 10.00.

Illustrationen: Oben: Porträt Jean-Jacques Lebel © 2022 Jürg Bürgi, Basel. Mitte: Besteigen der Gondeln zum «Enterrement» am 14.7.1960 am Canal Grande (Scan aus der Begleitbroschüre). Unten: Installationsansicht «Les avatars de Vénus» (© 2022,Museum Tinguely/Daniel Spehr)

«Party for Öyvind» im Museum Tinguely

21.02.22 11:03 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Die ersten Ausstellungsobjekte zeigen Öyvind Fahlström als jungen Dichter, der seine Verse, die er 1954 mit dem ersten Manifest der konkreten Poesie fundierte, in den angesagten Magazinen. Übrigens: Der in Bolivien geborene Schweizer Dichter Eugen Gomringer (*1925), der bei uns als Begründer der konkreten Poesie gilt, publizierte sein eigenes Manifest «vom vers zur konstellation» erst einige Monate nach Oyvind Fahlström – und ganz unabhängig von ihm. Die beiden sind sich anscheinend nie begegnet.

Die zweite Etappe in seinem Künstler-Leben führte Fahlström nach Italien, zuerst, 1950, auf dem Trampelpfad der Archäologen in Rom, Neapel, Sizilien und Sardinien. Zwei Jahre später kehrte er zurück und schrieb von Rom aus als Journalist für Tageszeitungen und Kunstmagazine über alle möglichen Erscheinungen des Kulturbetriebs. Seine Tätigkeit machte Kontakte zu Künstlern und Kulturschaffenden aller Art möglich. Besonders beeindruckte ihn der Maler und Grafiker Giuseppe Capogrossi (1900-1972), von dem er sich zu eigenen Bildern inspirieren liess. Zu seinen Freunden zählte auch der chilenische Architekt, surrealistische Maler und Bildhauer Roberto Matta (1911-2002), dessen Werke 1959 in der ersten Ausstellung des neu gegründeten Moderna Museet in Stockholm gezeigt wurden. Im schwedischen Maler Olle Ängkvist (1922-2006) entdeckte Fahlström einen Gleichgesinnten: neugierig, furchtlos und offen für die weite Welt. Diese weite Welt verkörperten in den 1950er-Jahren in Rom die Amerikaner, vor allem Robert Rauschenberg (1925-2008), der sich im legendären Black Mountain College in den Bergen North Carolinas in seinen Mitstudenten Cy Twombly (1928-2011) verliebt hatte und ihn überredete, mit ihm nach Rom zu ziehen. Fahlström war 1954 von den Arbeiten seines Jahrgängers Twombly, die er in einer Tour durch die Galerien sah, zuerst wenig beeindruckt. Immerhin kehrte er zurück, traf den bisher erfolglosen Maler persönlich und schrieb im schwedischen Magazin «Konstrevy» die erste positive Besprechung.

Der grösste Raum der Ausstellung ist den rund 15 Jahren gewidmet, in denen die künstlerische Vorhut in New York den Ton angab – im übertragenen wie auch im wörtlichen Sinn. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Elektroingenieur Billy Klüver (1927-2004), «der Edison-Tesla-Steinmetz-Marconi-Leonardo da Vinci der amerikanischen Avantgarde», wie ihn die Illustrierte LIFE einmal nannte. Klüver, in Monaco als Kind norwegisch-schwedischer Eltern geboren und in Schweden aufgewachsen, stellte seine technischen Kenntnisse in den Dienst vieler Künstler, unter anderem von Jean Tinguely, dem er 1960, zusammen mit Robert Rauschenberg half, im Garten des MoMA seine selbstzerstörerische Skulptur «Homage à New York» zu bauen. Unentbehrlich war Klüver auch 1966 bei der Organisation von «9 Evenings: Theatre and Engineering», einer Reihe von Performances, die Künstler und Ingenieure gemeinsam entwickelten. Beteiligt waren zehn Künstlerinnen und Künstler – John Cage, Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, David Tudor und Robert Whitman - und etwa 30 Ingenieurinnen und Ingenieure. Die «9 Evenings» waren auch die Geburtsstunde der Organisation E.A.T. (Experiments in Art andTechnology), die Künstlerinnen und Künstler mit dem neusten technischen Knowhow unterstützte.

Barbro Schultz Lundestam besuchte Billy Klüver und seine Frau Julie Martin 1993 und erhielt Zugang zum Archiv des E.A.T.-Projekts, das mit seinen 16mm-Filmen, Fotos und Dokumenten eine unschätzbar wertvolle Quelle der Avantgarde darstellte. Auf Initiative von Robert Rauschenberg gestaltete Barbro Schultz aus dem Material zehn Dokumentarfilme und publizierte 2004 das Buch «Teknologi för livet. Om E.A.T.»

Barbro Schultz Lundestam: Party for Öyvind. Stockholm 2021 (Schultz Förlag AB), 438 Seiten, ca. 480SKr/CHF 50.00 (nur in englischer Sprache erhältlich).

Illustrationen von oben nach unten: Einladungskarte von Claes Oldenbourg zur Party für Öyvind Fahlström; Öyvind Fahlström, Section of World Map - A Puzzle, 1973, Private Collection; Öyvind Fahlström, The Cold War, 1963-1965, Centre Pompidou, Paris - Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle. © ProLitteris, Zürich; Joan Kron, Öyvind Fahlström und Jean Tinguely bei «Construction of Boston», 1962, Privatsammlung; Katalogbuch «Party for Öyvind» (Umschlag).

Merci Seppi: Die grosse Schenkung im Museum Tinguely

16.11.21 15:15 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Illustrationen: Donator Seppi Imhof präsentiert seine Ausstellung (© Jürg Bürgi, Basel, 2021); Jean Tinguely. Klamauk – Erinnerungen 1979 (Museum Tinguely, Basel. Schenkung Josef Imhof; ©2021 Pro Litteris, Zürich; Museum Tinguely Basel. Jean Tinguely: Charlotte OK, 1990. (museum Tinguely, Basel, Schenkung Josef Imhof.©2021 Pro Litteris, Zürich; Museum Tinguely Basel.

«Écrits d’Art Brut – Wilde Worte und Denkweisen» im Museum Tinguely

20.10.21 16:25 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Zur Ausstellung erscheint eine Publikation in französischer Sprache.

Peiry, Lucienne: Écrits d’art brut. Graphomanes extravagants. Paris 2020 (Le Seuil), 288 Seiten, € 31.00.

Illustrationen von oben: Giovanni Bosco (Wandmalerei in Casellamare del Golfo (Sizilien), 2008., Arthur Bispo Rosário (Manto de apresentação, Ausschnitt, Bild aus der Ausstellung © Jürg Bürgi 2021); Pascal Vonlanthen (SWISSClou, 2019); Giovanni Battista Podestà (Der Künstler im Kostüm, Bild aus der Ausstellung © Jürg Bürgi 2021); Adolf Wölfli (Santta-Maria-Burg= Riesen-Traube: 100 Unitif Zohrn Tonnen schwer,1916).

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist geplant.

Taro Izumi im Museum Tinguely

03.09.20 15:18 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Dem 1976 geborenen Konzeptkünstler Taro Izumi aus Japan widmet das Museum Tinguely – wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Kulturbetrieb mit ungeplanter Verspätung – vom 2. September bis zum 15. November 2020 die erste One-Man-Show in der Schweiz. Izumi gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern seines Landes. Typisch für ihn hat er das Ausstellungsprojekt in Basel zu einem guten Teil vor Ort und unter Einbezug der krisenhaften Aktualität konzipiert: Den Hauptraum beherrscht eine bis zur Decke reichende, einer Banksafe-Anlage oder einem Archiv ähnliche Konstruktion. Einige der rund 1500 Öffnungen sind geschlossen und mit einem kleinen Messingschild versehen. Darauf ist die Sitzreihe und die Nummer eines Theaterplatzes eingraviert. Hinter den offenen, bislang nicht vergebenen Fächern ist eine kleine Bühne zu erkennen und dahinter ein grosser leerer Zuschauerraum. Der Künstler erklärt, sein Werk sei eine Hommage an die Theater der Welt, in denen seit Monaten nicht gespielt werden darf und in deren Zuschauerräumen eine bleierne Stille herrscht. Er liess deshalb rund 3000 Bühnen anschreiben, sie sollten ihm Tonaufnahmen  dieser Stille im Zuschauerraum schicken. Um die 400 Theater gingen auf die Idee ein und stellten die gewünschten Tonkonserven zur Verfügung. Daraus mischte Izumis Team einen Klangteppich, der mit seinem aufdringlichen Rauschen die Halle füllt. (Weder Taro Izumi noch die Kuratorin haben wohl je von Heinrich Bölls satirischer Erzählung «Dr. Murkes gesammeltes Schweigen» gehört. Sie berichtet davon, wie Mitte der fünfziger Jahre, in der analogen Welt des Rundfunks, die Aufnahme eines Vortrags auf Veranlassung des Autors tiefgreifend neu geschnitten werden muss. Auf den am Schluss der Geschichte übrig bleibenden Tonbandresten ist nichts als rauschendes Schweigen zu hören.)

dieser Stille im Zuschauerraum schicken. Um die 400 Theater gingen auf die Idee ein und stellten die gewünschten Tonkonserven zur Verfügung. Daraus mischte Izumis Team einen Klangteppich, der mit seinem aufdringlichen Rauschen die Halle füllt. (Weder Taro Izumi noch die Kuratorin haben wohl je von Heinrich Bölls satirischer Erzählung «Dr. Murkes gesammeltes Schweigen» gehört. Sie berichtet davon, wie Mitte der fünfziger Jahre, in der analogen Welt des Rundfunks, die Aufnahme eines Vortrags auf Veranlassung des Autors tiefgreifend neu geschnitten werden muss. Auf den am Schluss der Geschichte übrig bleibenden Tonbandresten ist nichts als rauschendes Schweigen zu hören.)

Auch weniger spektakuläre Arbeiten Taro Izumis nehmen die Wahrnehmung in den Fokus. Das geschieht zum Beispiel mit der Ausstellungs-Affiche mit dem Namen des Künstlers und dem Ausstellungstitel «Ex». Die riesigen Lettern wurden mit Bleistift auf die Wand gemalt und anschliessend teilweise wegradiert, sodass nun einige von ihnen mehr erahnt als gelesen werden können. Der schwarze Gummiabrieb wurde zusammengekehrt und zum Teil auch auf dem Boden verteilt – als Leitlinie durch die Ausstellung.

Anderswo setzt der Künstler Videotechnik ein. Und führt sie witzig ad absurdum: Auf einem geteilten Bildschirm ist zu sehen, wie jemand mit einem Finger in einen dicken Pfannkuchen drückt und dabei seine Weichheit erkundet. Gleich daneben wird in gleicher Absicht das Gesicht eines Säuglings bearbeitet – allerdings nicht direkt, sondern indirekt auf dem nachgiebigen Bildschirm eines Laptop-Computers, der die Druckstellen auf dem Gesicht des Babies simuliert.

Wie in diesem Fall ist es ratsam, genau hinzuschauen. Nur so wird die Fülle von Assoziationen und Signalen lesbar, die Taro Izumi bewegen. Besonders stolz ist das Museum, dass es die Werkgruppe «Tickled in a dream … maybe?» zeigen kann. Die erstmals 2017 in Paris präsentierte Gruppe von Skulpturen gibt vor, dass sportliche Aktionen – spektakuläre Fallrückzieher im Fussball zum Beispiel oder sensationelle Dunkings im Basketball – nicht nur grossartigen Ausnahmekönnern vorbehalten sind. Izumis prothesenartige Konstruktionen aus Metall und Holz sollen es auch Otto und Lisa Normalverbraucher ermöglichen, die spektakulären Szenen nachzuempfinden. Das Konzept erinnert an einige hirnrissige Ideen Jean Tinguelys und seiner Freunde in der Gruppe der Nouveaux Réalistes, die in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Echoraum des Dadaismus die Erwartungen des kunstbeflissenen Publikums ad absurdum führten.

Konstruktionen aus Metall und Holz sollen es auch Otto und Lisa Normalverbraucher ermöglichen, die spektakulären Szenen nachzuempfinden. Das Konzept erinnert an einige hirnrissige Ideen Jean Tinguelys und seiner Freunde in der Gruppe der Nouveaux Réalistes, die in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Echoraum des Dadaismus die Erwartungen des kunstbeflissenen Publikums ad absurdum führten.

Es ist nicht der einzige Moment beim Rundgang durch die Izumi-Schau, wo sich ein Déjà-vu einstellt. Nur: Gilt das nicht auch für zahlreiche andere Kunst-Stücke anderer Künstler – in einer Zeit, in der es keine Tabus mehr gibt, wo alles möglich ist und, dank unbegrenzter technischer Möglichkeiten, alles Mögliche auch gemacht wird?

Insofern gehört Taro Izumi, der seine Ideen, wie heute nicht ungewöhnlich, von einem Mitarbeiterstab umsetzen lässt, in unsere Zeit. «Sein künstlerisches Vorgehen», schreibt Museumsdirektor Roland Wetzel wortreich im Vorwort zum Katalog, «orientiert sich an der Umgebung, in der er sich befindet, am jeweiligen Ort, an dem er sich physisch oder auch virtuell aufhält. Es umfasst als Material ein Spektrum von gefundenen Alltagsobjekten, beobachteten Handlungen bis hin zu medienkritischen Reflexionen und breitet sie in allen denkbaren künstlerischen Disziplinen aus. Izumis Wunderkammer ist die disparate Lebensrealität, die uns heute umgibt. Er überführt sie in neue Sinnbezüge und Zusammenhänge des scheinbaren Unsinns. Mit seinen ‹Bricolages› – dem genuin spielerischen Moment, das all seine Arbeiten auszeichnet – und seiner Offenheit für das Akzidentielle und Minderwertige erinnert an Tinguelys Kunstpraxis.»

Nicht nur dieser Abschnitt, auch andere Texte im Katalog zeugen vom weitgehend vergeblichen Bemühen, diese Art von Kunstschaffen fassbar zu machen. Man hat beim Lesen den Eindruck, da grabe jemand in einer grossen, mit statisch geladenem Styropor-Kügelchen gefüllten Pappschachtel nach dem eigentlichen Inhalt…

Zur Ausstellung gibt es einen Katalog:

Séverine Fromaigeat (Hrsg. für das Museum Tinguely): Taro Izumi. Ex

Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag) 168 Seiten, CHF 48.00/€ 40.00

Illustrationen: Still aus Video-Stream der Medienpräsentation am 31.8.2020 (oben), «Tickled in a dream … maybe?» (2017, Ausschnitt) © Jürg Bürgi, Basel

Auch weniger spektakuläre Arbeiten Taro Izumis nehmen die Wahrnehmung in den Fokus. Das geschieht zum Beispiel mit der Ausstellungs-Affiche mit dem Namen des Künstlers und dem Ausstellungstitel «Ex». Die riesigen Lettern wurden mit Bleistift auf die Wand gemalt und anschliessend teilweise wegradiert, sodass nun einige von ihnen mehr erahnt als gelesen werden können. Der schwarze Gummiabrieb wurde zusammengekehrt und zum Teil auch auf dem Boden verteilt – als Leitlinie durch die Ausstellung.

Anderswo setzt der Künstler Videotechnik ein. Und führt sie witzig ad absurdum: Auf einem geteilten Bildschirm ist zu sehen, wie jemand mit einem Finger in einen dicken Pfannkuchen drückt und dabei seine Weichheit erkundet. Gleich daneben wird in gleicher Absicht das Gesicht eines Säuglings bearbeitet – allerdings nicht direkt, sondern indirekt auf dem nachgiebigen Bildschirm eines Laptop-Computers, der die Druckstellen auf dem Gesicht des Babies simuliert.

Wie in diesem Fall ist es ratsam, genau hinzuschauen. Nur so wird die Fülle von Assoziationen und Signalen lesbar, die Taro Izumi bewegen. Besonders stolz ist das Museum, dass es die Werkgruppe «Tickled in a dream … maybe?» zeigen kann. Die erstmals 2017 in Paris präsentierte Gruppe von Skulpturen gibt vor, dass sportliche Aktionen – spektakuläre Fallrückzieher im Fussball zum Beispiel oder sensationelle Dunkings im Basketball – nicht nur grossartigen Ausnahmekönnern vorbehalten sind. Izumis prothesenartige

Es ist nicht der einzige Moment beim Rundgang durch die Izumi-Schau, wo sich ein Déjà-vu einstellt. Nur: Gilt das nicht auch für zahlreiche andere Kunst-Stücke anderer Künstler – in einer Zeit, in der es keine Tabus mehr gibt, wo alles möglich ist und, dank unbegrenzter technischer Möglichkeiten, alles Mögliche auch gemacht wird?

Insofern gehört Taro Izumi, der seine Ideen, wie heute nicht ungewöhnlich, von einem Mitarbeiterstab umsetzen lässt, in unsere Zeit. «Sein künstlerisches Vorgehen», schreibt Museumsdirektor Roland Wetzel wortreich im Vorwort zum Katalog, «orientiert sich an der Umgebung, in der er sich befindet, am jeweiligen Ort, an dem er sich physisch oder auch virtuell aufhält. Es umfasst als Material ein Spektrum von gefundenen Alltagsobjekten, beobachteten Handlungen bis hin zu medienkritischen Reflexionen und breitet sie in allen denkbaren künstlerischen Disziplinen aus. Izumis Wunderkammer ist die disparate Lebensrealität, die uns heute umgibt. Er überführt sie in neue Sinnbezüge und Zusammenhänge des scheinbaren Unsinns. Mit seinen ‹Bricolages› – dem genuin spielerischen Moment, das all seine Arbeiten auszeichnet – und seiner Offenheit für das Akzidentielle und Minderwertige erinnert an Tinguelys Kunstpraxis.»

Nicht nur dieser Abschnitt, auch andere Texte im Katalog zeugen vom weitgehend vergeblichen Bemühen, diese Art von Kunstschaffen fassbar zu machen. Man hat beim Lesen den Eindruck, da grabe jemand in einer grossen, mit statisch geladenem Styropor-Kügelchen gefüllten Pappschachtel nach dem eigentlichen Inhalt…

Zur Ausstellung gibt es einen Katalog:

Séverine Fromaigeat (Hrsg. für das Museum Tinguely): Taro Izumi. Ex

Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag) 168 Seiten, CHF 48.00/€ 40.00

Illustrationen: Still aus Video-Stream der Medienpräsentation am 31.8.2020 (oben), «Tickled in a dream … maybe?» (2017, Ausschnitt) © Jürg Bürgi, Basel

Lois Weinbergers «Debris Field» im Museum Tinguely

16.04.19 16:58 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Auf Einladung des Museums Tinguely realisierte die in Riehen lebende Künstlerin Nadine Cueni, geb. 1976, unter dem Titel «des hirondelles» einen filmischen Essai über den am 23. August 1986 durch einen Blitzschlag und die folgende Feuersbrunst vollständig zerstörten Bauernhof der Familie Dafflon in Neyruz. Jean Tinguely, der als Nachbar die Katastrophe miterlebte, baute aus den Trümmern von Landmaschinen der Familie Dafflon seinen «Mengele-Totentanz». Cueni hat in Neyruz mit Bauernsohn Benoît Dafflon und anderen Zeitzeugen gesprochen und sie über das Feuer und den Nachbar Tinguely sprechen lassen. Nicht überraschend ist auch hier in Erinnerungen und Anekdoten der überlieferte Aberglaube gegenwärtig. Der knapp einstündige Film, französisch mit deutschen Untertiteln, läuft im Vorraum von «Debris Field».

Zur Ausstellung von Lois Weinberger erschien ein schön illustrierter Katalog (Englisch und Deutsch), der sich an die anlässlich der documenta 14 erschienene, inzwischen vergriffene Publikation «Debris Field – Erkundungen im Abgelebten, 2010-2016» anlehnt. Er enthält einen poetischen Text von Lois Weinberger und Beiträge von Roland Wetzel und Adam Szmyczyk. Wetzel, R. (Hrsg.): Lois Weinberger. Debris Field. Erkundungen im Abgelebten. 36 Seiten CHF 14.00 im Museumsshop.

Illustrationen: Porträt Lois Weinberger © Jürg Bürgi, 2019. Lois Weinberger: Debris Field, 2010-2016, Dachbodenfunde. Elternhaus Stams in Tirol, 14. bis 20. Jahrhundert. Foto Paris Tsitsos © Studio Weinberger

Das Museum Tinguely präsentiert seine Sammlung neu

27.06.18 07:57 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Aus Anlass der neuen Sammlungspräsentation führt das Museum auch den digitalen Ausstellungsguide Meta-Tinguely ein, der anhand der Biografie des Künstlers und von neun ausgewählten Werken durch Jean Tinguelys Œuvre führt und sein künstlerisches Schaffen erläutert. Der ebenso übersichtlich wie unterhaltsam gestaltete Guide kann entweder über die Website oder – in der Ausstellung – über das Gratis-WLAN des Museums aufgerufen werden. Er bietet in Wort, Bild und Ton eine Fülle von Informationen, die entweder mit Hilfe der Suchfunktionen oder als Antworten auf einfache Fragen auf Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen.

Illustrationen: © Jürg Bürgi 2018. Oben: Kinetische Reliefs aus der ersten Schaffensperiode. Unten: Ideen für den Neubau der Wettsteinbrücke in Basel.

Gauri Gill zeigt Geburt und Tod in Rjasthan

12.06.18 14:11 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Illustrationen aus der Ausstellung: ©2018, Jürg Bürgi, Basel.

Schweizer Performancekunst von 1960 bis heute

19.09.17 16:17 Abgelegt in:Kunst und Kultur

Unter dem Titel «PerformanceProcess» präsentiert das Museum Tinguely in Basel vom 19. September 2017 bis zum 28. Januar 2018 einen Überblick über «60 Jahre Performancekunst in der Schweiz». Die Schau, kuratiert von Jean-Paul Felley und Olivier Kaeser sowie Sévérine Fromaigeat ist eine erweiterte Version eines Festivals, welches das Centre Culturel Suisse in Paris 2015 realisiert hatte. Sie versammelt «über 50 künstlerische Positionen», wie das in den Zeiten der Beliebigkeit genannt wird, um jede Verbindlichkeit zu vermeiden. Ergänzt wird die Präsentation durch eine enge Kooperation mit der Kaserne Basel und der Kunsthalle. Beide Institutionen tragen ihre eigenen Programme zum Projekt bei.

Erwartungsgemäss stehen am Anfang des von Video-Sequenzen und Fotografien dominierten Ausstellungs-Parcours im zweiten Stock Jean Tinguelys grandioses Selbstzerstörungs-Happening in New York, das Weltuntergangs-Show in der Wüste von Nevada und andere Spektakel ähnlichen Kalibers. Gemessen an diesen wegweisenden Werken, haben die jüngeren und jüngsten Performances die grösste Mühe, eine eigenständige, über den grassierenden Narzissmus hinaus weisende Wirkung zu entfalten. Wenn einer sich beim Joggen in einem Tunnel filmen lässt, ein anderer Zauberkunststücke zum Besten gibt und ein Dritter alte Herren im Superman-Outfit ins Gelände schickt, weckt das beim Publikum, wenn’s hoch kommt, ein Achselzucken. Die Ausstellung, sorry, dokumentiert nichts als eine grosse Ratlosigkeit. Wenn alles erlaubt ist, und sich niemand mehr provoziert fühlt, wenn sich Performance-Künstlerinnen und -Künstler in erster Linie auf ihren Körper konzentrieren, wie das an der Medien-Vorbesichtigung behauptet wurde, sind kreative Überraschungen nicht zu erwarten. Die Kunsthalle, kündigte Direktorin Elena Filipovic in ihrem Pressetext an, beende ihr Programm «mit einem grossen Finale in den Nachtstunden des 18. Februar 2018 bis hin in den frühen Morgen des 19. Februar 2018, wenn um 4 Uhr morgens alle Lichter der Stadt für den Morgestraich gelöscht werden – dem rituellen Auftakt der Fastnacht (sic!), Basels ganz eigener ‹Kollektiv-Performance›». Kein Witz? Kein Witz.

Erwartungsgemäss stehen am Anfang des von Video-Sequenzen und Fotografien dominierten Ausstellungs-Parcours im zweiten Stock Jean Tinguelys grandioses Selbstzerstörungs-Happening in New York, das Weltuntergangs-Show in der Wüste von Nevada und andere Spektakel ähnlichen Kalibers. Gemessen an diesen wegweisenden Werken, haben die jüngeren und jüngsten Performances die grösste Mühe, eine eigenständige, über den grassierenden Narzissmus hinaus weisende Wirkung zu entfalten. Wenn einer sich beim Joggen in einem Tunnel filmen lässt, ein anderer Zauberkunststücke zum Besten gibt und ein Dritter alte Herren im Superman-Outfit ins Gelände schickt, weckt das beim Publikum, wenn’s hoch kommt, ein Achselzucken. Die Ausstellung, sorry, dokumentiert nichts als eine grosse Ratlosigkeit. Wenn alles erlaubt ist, und sich niemand mehr provoziert fühlt, wenn sich Performance-Künstlerinnen und -Künstler in erster Linie auf ihren Körper konzentrieren, wie das an der Medien-Vorbesichtigung behauptet wurde, sind kreative Überraschungen nicht zu erwarten. Die Kunsthalle, kündigte Direktorin Elena Filipovic in ihrem Pressetext an, beende ihr Programm «mit einem grossen Finale in den Nachtstunden des 18. Februar 2018 bis hin in den frühen Morgen des 19. Februar 2018, wenn um 4 Uhr morgens alle Lichter der Stadt für den Morgestraich gelöscht werden – dem rituellen Auftakt der Fastnacht (sic!), Basels ganz eigener ‹Kollektiv-Performance›». Kein Witz? Kein Witz.

Illustration: Jean Tinguely, Study for an End of the World, N° 2, 1962

Filmstill aus “David Brinkley’s Journal”, NBC, 1962 © LIFE Magazine; Foto: Life Magazine

Illustration: Jean Tinguely, Study for an End of the World, N° 2, 1962

Filmstill aus “David Brinkley’s Journal”, NBC, 1962 © LIFE Magazine; Foto: Life Magazine

Kapelle für Tinguelys «Mengele Totentanz» und ein Vorraum von Jérôme Zonder

07.06.17 16:34 Abgelegt in:Kunst und Kultur

«Mengele Totentanz» nannte Jean Tinguely seine aus Trümmern des im August 1986 abgebrannten Bauernhofes seiner Nachbarn in Neyruz (FR) gestaltete Skulpturengruppe. Sie entstand nach und nach, zuerst der Hochaltar aus einer zur Unkenntlichkeit deformierten Maisernte-Maschine der Marke «Mengele», und die vier «Ministranten»: «der Bischof», «der Fernseher», «die Gemütlichkeit» und «die Schnapsflasche». Während «der Bischof», zusammengebaut aus Motorsäge, Bajonett und Karabinerlauf, Tinguelys Überzeugung von der Komplizenschaft der katholischen Kirche mit der Mord-Maschinerie der Nazis verkörpert, symbolisieren die drei anderen Skulpturen, wie Roland Wetzel im neuen Katalog zur Werkgruppe schreibt, «das Unpolitische». Sie stehen «für den individuellen Rückzug ins Private oder für die Meinungsbildung am Stammtisch, die Mechanismen der Ausgrenzung in Gang setzen kann und damit Populismus und Totalitarismen durch Ignoranz begünstigt». Auch die 13 weiteren Teile versinnbildlichen den Totentanz und ihren Tanzmeister Josef Mengele, der auf der Rampe im Vernichtungslager Auschwitz ungezählte Juden aus ganz Europa in die Gaskammern schickte.

Als angemessenen Ausstellungsraum für den «Mengele Totentanz», stellte sich Jean Tinguely zeitlebens eine Kapelle vor, nachdem er das Ensemble 1987 in Venedig, im Rahmen einer Retrospektive im Palazzo Grassi in Venedig in der gegenüber am Canale Grande liegenden Kirche San Samuele präsentiert hatte. Ein Jahr später überzeugte er seine Freunde Paul Sacher und Fritz Gerber, dass die Werkgruppe zusammenbleiben und im besonders totentanz-affinen Basel ausgestellt werden sollte. Tatsächlich kaufte die Firma Hoffmann-La Roche einen Teil der Skulpturen und Tinguely versprach, den verbliebenen Rest der Gruppe beizusteuern. Er entwarf einen Kapellenraum unter Paul Sachers Anwesen auf dem Schönenberg. Als Tinguely 1991 starb, kam das Werk als eines der ersten in das von der Roche finanzierte und von Mario Botta gebaute Tinguely-Museum.

Als angemessenen Ausstellungsraum für den «Mengele Totentanz», stellte sich Jean Tinguely zeitlebens eine Kapelle vor, nachdem er das Ensemble 1987 in Venedig, im Rahmen einer Retrospektive im Palazzo Grassi in Venedig in der gegenüber am Canale Grande liegenden Kirche San Samuele präsentiert hatte. Ein Jahr später überzeugte er seine Freunde Paul Sacher und Fritz Gerber, dass die Werkgruppe zusammenbleiben und im besonders totentanz-affinen Basel ausgestellt werden sollte. Tatsächlich kaufte die Firma Hoffmann-La Roche einen Teil der Skulpturen und Tinguely versprach, den verbliebenen Rest der Gruppe beizusteuern. Er entwarf einen Kapellenraum unter Paul Sachers Anwesen auf dem Schönenberg. Als Tinguely 1991 starb, kam das Werk als eines der ersten in das von der Roche finanzierte und von Mario Botta gebaute Tinguely-Museum.

Was dort bis heute fehlte, war ein ganz auf den «Mengele Totentanz» zugeschnittener Ort. Diesen hat das «Museum Tinguely», wie es nun offiziell und mit frischem Logo heisst, in einem neu eingebauten Raum geschaffen. Tinguely, darf man annehmen, hätte seine Freunde daran: Die neue Kapelle ist dunkel und düster, gerade gross genug, um ein eindrückliches sowohl visuelles als auch akustisches Erlebnis zu ermöglichen.

Es ist ein Glücksfall, dass zur Eröffnung des neuen Ausstellungsraums der Pariser Künstler Jérôme Zonder (*1974) den Vorraum gestaltete. Im Foyer des Totentanzes – in seinem «Dancing Room» – zeigt Zonder vom 6. Juni bis 1. November 2017 eine Art Ballsaal der organisierten und der individuellen Grausamkeit. Drei Seiten sind mit Bildern des Schreckens bedeckt. Die schwarz-weissen Bleistift-, Kohle- und Fingerabdruck-Zeichnungen orientieren sich teils an Filmszenen, an tief im kollektiven Gedächtnis verankerten Kriegsbildern oder auch an einer aus dem Basler Kunstmuseum bekannten Totentanz-Darstellung von Hans Baldung Grien (1484-1545) aus der Zeit um 1520. Das kleine, rund 31 mal 19 Zentimeter messende, farbige Tafelbild, hat Zonder überlebensgross schwarz-weiss, neu interpretiert. Auch die übrigen Exponate bestechen durch Zonders einzigartiges Zeichentalent und seine technische Fertigkeit.

Fingerabdruck-Zeichnungen orientieren sich teils an Filmszenen, an tief im kollektiven Gedächtnis verankerten Kriegsbildern oder auch an einer aus dem Basler Kunstmuseum bekannten Totentanz-Darstellung von Hans Baldung Grien (1484-1545) aus der Zeit um 1520. Das kleine, rund 31 mal 19 Zentimeter messende, farbige Tafelbild, hat Zonder überlebensgross schwarz-weiss, neu interpretiert. Auch die übrigen Exponate bestechen durch Zonders einzigartiges Zeichentalent und seine technische Fertigkeit.

Auch in Zukunft sollen junge Kunstschaffende Gelegenheit erhalten, den Vorraum zum «Mengele Totentanz» im Dialog mit Tinguelys Werk zu gestalten.

Eine Publikation über Jérôme Zonder aus der édition Galerie Eva Hober, Paris, ist angekündigt.

Zur Neueinrichtung von Tinguelys «Mengele Totentanz» erschien auf Deutsch, Französisch und Englisch eine Publikation mit aktuellen Texten von Sophie Oosterwijk, Sven Keller, Roland Wetzel und dem Nachdruck eines Gesprächs, das Margrit Hahnloser 1988 mit Jean Tinguely über den Totentanz führte.

Museum Tinguely (Hrsg.): Mengele Totentanz. Heidelberg, Berlin 2017 (Kehrer Verlag), 64 Seiten, CHF 24.00 (Museumsausgabe), ca. €22.00 (Buchhandel).

Illustrationen: Jérôme Zonder: Eingangsbereich zum «Mengele Totentanz» © Bild Jürg Bürgi, 2017; unten links: Hans Baldung Grien: Tod und Frau (1518-1520, Kunstmuseum Basel), rechts: Jérôme Zonder: Tod und Frau nach Baldung Grien (2017).

Was dort bis heute fehlte, war ein ganz auf den «Mengele Totentanz» zugeschnittener Ort. Diesen hat das «Museum Tinguely», wie es nun offiziell und mit frischem Logo heisst, in einem neu eingebauten Raum geschaffen. Tinguely, darf man annehmen, hätte seine Freunde daran: Die neue Kapelle ist dunkel und düster, gerade gross genug, um ein eindrückliches sowohl visuelles als auch akustisches Erlebnis zu ermöglichen.

Es ist ein Glücksfall, dass zur Eröffnung des neuen Ausstellungsraums der Pariser Künstler Jérôme Zonder (*1974) den Vorraum gestaltete. Im Foyer des Totentanzes – in seinem «Dancing Room» – zeigt Zonder vom 6. Juni bis 1. November 2017 eine Art Ballsaal der organisierten und der individuellen Grausamkeit. Drei Seiten sind mit Bildern des Schreckens bedeckt. Die schwarz-weissen Bleistift-, Kohle- und

Auch in Zukunft sollen junge Kunstschaffende Gelegenheit erhalten, den Vorraum zum «Mengele Totentanz» im Dialog mit Tinguelys Werk zu gestalten.

Eine Publikation über Jérôme Zonder aus der édition Galerie Eva Hober, Paris, ist angekündigt.

Zur Neueinrichtung von Tinguelys «Mengele Totentanz» erschien auf Deutsch, Französisch und Englisch eine Publikation mit aktuellen Texten von Sophie Oosterwijk, Sven Keller, Roland Wetzel und dem Nachdruck eines Gesprächs, das Margrit Hahnloser 1988 mit Jean Tinguely über den Totentanz führte.

Museum Tinguely (Hrsg.): Mengele Totentanz. Heidelberg, Berlin 2017 (Kehrer Verlag), 64 Seiten, CHF 24.00 (Museumsausgabe), ca. €22.00 (Buchhandel).

Illustrationen: Jérôme Zonder: Eingangsbereich zum «Mengele Totentanz» © Bild Jürg Bürgi, 2017; unten links: Hans Baldung Grien: Tod und Frau (1518-1520, Kunstmuseum Basel), rechts: Jérôme Zonder: Tod und Frau nach Baldung Grien (2017).

Musikmaschinen/Maschinenmusik im Museum Tinguely

18.10.16 13:37 Abgelegt in:Kunst und Kultur