L’enterrement de la Chose de Tinguely

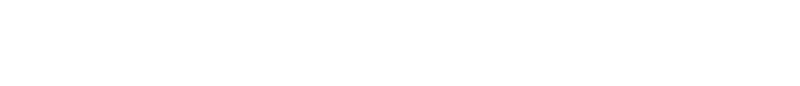

Jean-Jacques Lebel im Museum Tinguely

15.04.22 15:22 Abgelegt in:Kunst und Kultur

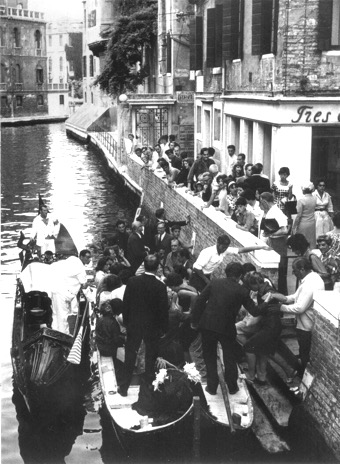

Die aufwändig zelebrierte Aktion war Teil der von Lebel, Jouffroy und Sergio Rusconi in der Galleria d’Arte Il Canale organisierten Ausstellung «L’anti-procès II», die als Gegenstück zur gleichzeitig stattfindenden Biennale verstanden werden wollte. Die Ausstellungsreihe hatte im Jahr zuvor mit «L’anti-procès I» in Paris als Protest gegen den mit grösster Grausamkeit geführten Algerienkrieg und den französischen Kolonialismus begonnen. In Venedig weitete sich der Blick: Nicht die Leistung nationaler Kunstszenen sollte gefeiert werden, wie sie die Biennale zelebrierte, sondern die Kunst als kulturelle Leistung der ganzen Menschheit. Jean-Jacques Lebel, 1936 im Pariser Vorort Neuilly geboren und in New York aufgewachsen, verstand sich

Den Porträts von Lebels Lieblingsdenkern stellte Kurator Andres Pardey logischerweise Jean Tinguelys Maschinen-Porträts von Henri Bergson und Pjotr Kropotkin aus dem Philosophen-Zyklus von 1988 gegenüber.

Mit dem Happening in Venedig – angeblich die erste derartige Intervention in Europa (wenn man Tinguelys spektakulären Umzug seiner fahrbar gemachten Skulpturen vom Pariser Atelier in der Impasse Ronsin in die Galerie des Quatre Saisons nicht mitzählt) – legte Lebel den Grundstein für seine Karriere als Künstler und als Kunsttheoretiker. Jean Tinguely, der in Venedig nicht dabei war, aber Lebel telefonisch sein Plazet zur Versenkung seiner Arbeit gab, hatte im März desselben Jahres bei der Selbstzerstörung seiner Plastik «Homage à New York» zusammen mit amerikanischen Künstlerfreunden den Weg gewiesen. Weder in New York noch in Venedig stiessen die Veranstaltungen auf Begeisterung. Nach den bis dahin geltenden Massstäben des bürgerlichen Kunstverständnisses konnte von Kunst nicht die Rede sein, wenn sich Künstler mit Kunstwerken Allotria trieben oder sie gar mutwillig zerstörten. «Wir waren damals alle Aussenseiter», sagte Jean-Jacques Lebel bei der Präsentation seiner Ausstellung. «Deshalb gab es einen grossen Zusammenhalt in der Kunstszene. Hierarchien und Eifersucht aufgrund des Erfolgs auf dem Kunstmarkt wie heute, existierten nicht», berichtete Lebel über den rebellischen Zeitgeist.

Um diesen Zeitgeist zu verstehen, ist es nützlich, sich nur schon die dichte Folge von erregenden Ereignissen zu vergegenwärtigen, die 1960 für Aufsehen sorgten: Am 13. Februar explodierte in der Sahara die erste französische Atombombe, zwei Wochen später, am 29. Februar, zerstörte ein Erdbeben in Marokko die Stadt Agadir; das Epizentrum lag direkt unter der Altstadt; 15’000 Menschen fanden den Tod. Am 1. Mai schoss die russische Luftwaffe ein amerikanisches U-2-Aufklärungsflugzeug ab – eine gewaltige Blamage für die US-Regierung, zumal der Pilot gefangen genommen und später als Spion verurteilt wurde. Erwartungsgemäss scheiterte kurz darauf ein Gipfeltreffen der Supermächte in Paris. Am 23. Mai kidnappte ein Kommando des israelischen Geheimdienstes in Argentinien den Nazi-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann und brachte ihn nach Jerusalem. Und ähnlich rasant folgten auch in der zweiten Jahreshälfte, nach dem «Enterrement» von Tinguelys Skulptur, weitere spektakuläre Ereignisse.

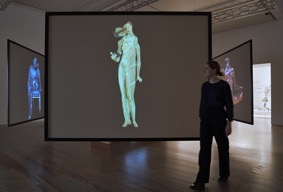

Es wäre angesichts des Enthusiasmus, mit dem er die Erfindungen seines jugendlichen Furors auch als 86-Jähriger vorführt, ungerecht zu behaupten, Jean-Jacques Lebel habe in seinem Alterswerk den Glauben an die aufklärerische Kraft der Kunst aufgegeben. Sein zweites grosses Werk, das er in seiner Schau präsentiert, die Video-Installation «Les Avatars de Vénus» von 2007, ist mit Abbildungen von gemeisselten, gemalten, fotografierten und gefilmten nackten Frauenkörpern heutzutage zwar nicht mehr geeignet, brave Bürger zu schockieren, wie es seinerzeit die Happenings garantierten. Indem die 7000 Bilder aus der gesamten Kunstgeschichte, von der fast 30’000 Jahre alten«Venus von Willendorf» bis zur zeitgenössischen Stripperin, durch die Technik des Morphing ineinander übergehen, ergibt sich aber ein Panorama das durchaus der Intention von Lebels Revoluzzer-Generation entspricht, die Kunst als kollektive Leistung der ganzen Menschheit zu verstehen.

Die Ausstellung, wiewohl etwas abseits des grossen Rummels im zweiten Stock platziert, ist ein formidables Ergänzungsstück zur umfassenden Retrospektive «Party for Öyvind» im Erdgeschoss, die derselben Epoche gewidmet ist. Sie dauert allerdings nur noch bis zum 1. Mai.

Zitat aus: Jean-Jacques Lebel und weitere sieben weitere Mitunterzeichner: «Grundsätzliches zum Thema Happening» In: Jürgen Becker, Wolf Vostell (Hrsg.): Happenings. Fluxus, Pop Art, Nouveau Réalisme. Eine Dokumentation. Reinbek b. Hamburg 1965 (Rowohlt Verlag), S. 357ff.

Zur Ausstellung erschien eine Begleitbroschüre, die über die ausgestellten Objekte hinaus einen Einblick in die Kunstbewegung des Anti-Procès und ihre künstlerischen Vorläufer im Surrealismus und im Dadaismus ermöglicht: Museum Tinguely Basel (Hrsg.), Andres Pardey (Texte): Jean-Jacques Lebel – L’enterrement de la Chose de Tinguely, Anti-Procès 1, 2, 3, Begegnung in NYC bei Teeny und Marcel. Basel, 2022. 44 Seiten, CHF 10.00.

Illustrationen: Oben: Porträt Jean-Jacques Lebel © 2022 Jürg Bürgi, Basel. Mitte: Besteigen der Gondeln zum «Enterrement» am 14.7.1960 am Canal Grande (Scan aus der Begleitbroschüre). Unten: Installationsansicht «Les avatars de Vénus» (© 2022,Museum Tinguely/Daniel Spehr)