Charmion von Wiegand im Kunstmuseum Basel

27.03.23 16:52 Abgelegt in:

Kunst und KulturI

m Kunstmuseum Basel, das ihr vom 23. März bis 13. August 2023 eine monografische Ausstellung widmet, präsentieren die Kuratorin Maja Wismer und der Kurator Martin Brauen die amerikanische Journalistin, Kunstkritikerin und Malerin Charmion von Wiegand (1896-1983) unter dem Titel «Expanding Modernism» als lebenslange Sinnsucherin. Die Tochter des legendären Kriegsberichterstatters und rasenden Reporters Karl Henry von Wiegand (1876-1961) verbrachte ihre Kindheit und Jugend an verschiedenen Orten in den USA und – bis 1915 – in Berlin, wo der Vater für Publikationen des Verlegers Randolph Hearst tätig war. Zurück in den USA, studierte sie zunächst ein Jahr am Barnard College in New York, einer 1889 gegründeten privaten Bildungsstätte für Frauen, und belegte anschliessend an der Columbia University Kurse in Kunstgeschichte und Journalismus. 1919 heiratete Charmion von Wiegand den Geschäftsmann Hermann Habicht. Durch ihn kam sie in Kontakt mit dem Lyriker Hart Crane (1899-1932) und der literarischen Avantgarde, in die von esoterischen Themen fasziniert ist. Charmion schreibt Theaterstücke, beginnt eine Psychoanalyse und interessierte sich durch Vermittlung des italienischen Malers Joseph Stella (1877-1946), neben Hart Crane eine ihrer künstlerischen Leitfiguren jener Jahre, für den Futurismus. 1928 stellte sie im Rahmen der «Independent Show», eine amerikanische Version des Pariser «Salon des Indépendents», zum ersten Mal eigene Gemälde aus. Nach der 1929 erfolgten Scheidung von Hermann Habicht zog Charmion von Wiegand als Kulturkorrespondentin des Hearst-Konzerns nach Moskau. Sie war vom Kommunismus begeistert, las die einschlägigen Schriften von Marx, Engels, Lenin und Trotzki. Die Kunst, war sie nun überzeugt, musste im Dienste des Volkes stehen. Als sie 1932 in die USA zurückkehrte, heiratete sie den in der Ukraine geborenen Journalistenkollegen Joseph Freeman (1897-1965), der seit 1927 die kommunistische

Z

eitschrift «New Masses» herausgab und 1934 das zeitweise einflussreiche linke Kulturblatt «Partisan Review» mitbegründete. In den Jahren der Weltwirtschaftskrise unterstützte das Ehepaar neu entstehende Organisationen von Künstlerinnen und Künstlern. Spätestens mit dem Hitler-Stalin-Pakt hatte sich die kommunistische Illusion in Luft aufgelöst. Joseph Freeman sagte sich von der KP los und arbeitete freischaffend für liberale Magazine («The Nation», «Fortune») und die Illustrierte «Life». Und gleichzeitig befreite sich die amerikanische Kunstdebatte von den ideologischen Fesseln, die sie in den dreissiger Jahren eingeengt hatte. Als Entfesselungskünstler wirkte der Kritiker Clement Greenberg (1909-1994); sein Stunt in der «Partisan Review» trug den Titel «Avant-Garde and Kitsch» und wurde zur theoretischen Grundlage der Kunstrichtung des abstrakten Expressionismus. Charmion von Wiegand arbeitete derweil mit dem in Deutschland geborenen Maler Carl Holty (1900-1973) an einer (nie vollendeten) Geschichte der abstrakten Kunst. Holty der seit 1930, als er in Paris zur Gruppe «Abstraction-Création» gehörte, mit Piet Mondrian befreundet war, vermittelte den Kontakt zum emigrierten Holländer. Fasziniert von seiner neoplastischen Kunst, die sich vom Getriebe der Metropole New York eine höhere Stufe der Abstraktion eroberte, pflegte sie regelmässigen Kontakt. Sie war es, die ihn in die New Yorker Kunstszene einführte, sie redigierte seinen theoretischen Essay «Toward a True Vision of Reality», sie publizierte «The Meaning of Mondrian» im «Journal of Aesthetics», die erste umfassende Darstellung aus amerikanischer Perspektive. Und Charmion von Wiegand soll es gewesen sein, die Mondrian darauf brachte, Gemälde seiner New Yorker Zeit mit farbigen Klebestreifen zu versehen. (Es ist allerdings durchaus möglich, dass die Idee von Carl Holty stammte, der die Methode für die eigenen Bilder verwendete.) «Mondrian», erinnerte sie sich später, «war mein Guru».

Nach seinem Tod, der sie zutiefst erschütterte, versuchte sich Charmion von Wiegand als Malerin von ihrem Vorbild zu lösen – was ihr phasenweise zu gelingen schien. Sie probierte es eine Zeitlang mit biomorphen Formen und Collagen und suchte sie Orientierung bei Hans Arp, Wassily Kandinsky und Hans Richter, doch die strengen Rasterformen kamen immer zurück. Für ihre weitere künstlerische Arbeit war die intensive Beschäftigung mit der Theosophie von entscheidender Bedeutung. Sie begann 1949, als sie und Joseph Freeman Louis James, den Präsidenten der Theosophischen Gesellschaft in New York, kennenlernten. Erst jetzt – und nicht durch Vermittlung Piet Mondrians, der ein begeisterter Anhänger der Theosophie und später der Anthroposophie Rudolf Steiners war – studierte sie die Schriften der Begründerin Helena Petrovna Blavatsky und ihrer Adepten. Einige Jahre später entdeckte sie den Zenbuddhismus für sich. Sie besuchte Vorträge und Vorlesungen und suchte für das Gehörte und Gelernte eine malerische Formsprache. Im Jahr 1953 musste sich Joseph Freeman seinem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe des Kommunistenjägers Joseph McCarthy (1908-1957) rechtfertigen. Obwohl freigesprochen, setzte dieses Erlebnis nicht nur Freemans journalistischer Karriere ein Ende, sondern bestärkte das Ehepaar auf seinem Weg in eine von Meditation geprägte, dem politischen Getriebe entrückte Erfahrungswelt. «Wir leben in einem Dschungel und können niemandem trauen», schrieb Charmion von Wiegand in einem Brief an ihren Vater. «Während ich dazu gekommen bin, Politik jeder Art zu verabscheuen, heisst das nicht, dass man zynisch werden, sondern den Menschen gegenüber mehr Mitgefühl entgegenbringen muss.» D

ie Haltung ist in den 1950er-Jahren unter Künstlern nicht ungewöhnlich. John Cage, Agnes Martin und Ad Reinhardt liessen sich vom Zenbuddhismus inspirieren. Schon früher hatte sich Mark Tobey (1890-1976) intensiv mit dem Buddhismus in China und Japan vertraut gemacht und fernöstliche bildnerische Traditionen in sein Werk aufgenommen. 1959 stellte Charmion von Wiegand Tobey im «Arts Magazine» als Brückenbauer zwischen dem Osten und dem Westen vor – eine Rolle, die sie in zunehmendem Mass auch sich selbst zuschreiben durfte. Als Publizistin, als Kuratorin von Ausstellungen und als Malerin engagierte sie sich ab 1965, dem Todesjahr von Joseph Freeman, für die tibetische Kunst und Kultur. Gut möglich, dass zu Recht beklagt wird. sie sei sowohl als Begleiterin in Piet Mondrians letzten Lebensjahren, als auch als eigenständige Künstlerin zu wenig wertgeschätzt worden. Aber dieser Ansatz bestimmt (zum Glück) nicht den Kern der Ausstellung. Beachtung verdient sie vielmehr, weil sie Charmion von Wiegands Lebensleistung als Ganzes darstellt und herausarbeitet, wie sie den eigenen Erkenntniszuwachs ein Leben lang kontinuierlich schreibend und künstlerisch gestaltend weitergab. Es ist nicht auszuschliessen, dass weitere Forschung es künftig ermöglichen wird, die Künstlerin nicht nur in einer Überblickspräsentation zu zeigen, sondern ihre Werke und ihre Schaffensphasen gewichtend einzuordnen.

Zur Ausstellung, die wegen der Pandemie erst mit Verspätung eröffnet werden konnte, erschien bereits 2021 ein Katalog mit einem grossen Bildteil und kenntnisreichen Textbeiträgen. Wismer, Maja (Hrsg. für das Kunstmuseum Basel): «Charmion von Wiegand. Expanding Modernism», München 2021 (Prestel-Verlag), 200 Seiten CHF 44.00.

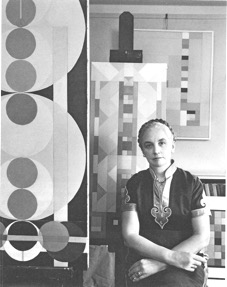

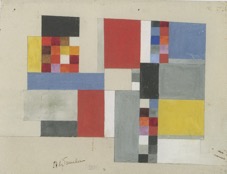

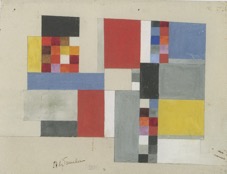

Illustrationen (von oben nach unten): Arnold Newman: Porträt von Charmion von Wiegand, 1961 (Scan aus dem Katalog); Titelblatt des Magazins «New Masses» 1926 (aus Wikipedia); Charmion von Wiegand: The Great Field of Action or the 64 Hexagrams (Der Altar der Ahnen aus dem I Ging), 1953. (Collection Walker Art Center, Minneapolis, Schenkung Howard Wise, New York, 1974); Charmion von Wiegand: Triptych, Number 700. 1961 (Whitney Museum of American Art. Schenkung Alvin M. Greenstein.)Tags:Charmion von Wiegand, Kunstmuseum Basel, Maja Wismer, Martin Brauen, Karl henry von Wiegand, Hermann Habicht, Randolph Hearst, Hart Crane, Joseph Stella, Joseph Freeman, Clement Greenberg, Carl Holty, Piet Mondrian, Hans Arp, Wassily Kandinsky, Hans Richter, Rudolf Steiner, Helena Petrovna Blavatsky, Joseph McCarthy, John Cage, Agnes Martin, Ad Reinhardt, Mark Tobey

Shirley Jaffe im Kunstmuseum Basel

25.03.23 16:45 Abgelegt in:

Kunst und Kultur

,

Zur Ausstellung in Basel erschien eine eigene, auf dem Katalog des Centre Pompidou aufbauende deutsch-englische Publikation. Olga Osadtschy, Frédéric Paul (Hg. für das Kunstmuseum Basel): «Shirley Jaffe, Form als Experiment/Form as Experiment», Basel 2023 (Christoph Merian Verlag), 296 Seiten, CHF 49.00.

Eine ausführliche Besprechung unter Berücksichtigung der Katalog-Essays erscheint demnächst hier.

Illustrationen von oben nach unten: Atelier von Shirley Jaffe, Paris, 13. Oktober 2008 (Kunstwerk im Hintergrund: Bande dessinée en Noir et Blanc, 2009. ©Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou/Jean-Christope Mazur; ©2023, ProLitteris, Zürich. Shirley Jaffe: Arceuil Yellow, 1956 Centre Pompidou, Paris © ProLitteris, Zürich. Foto Centre Pompidou (Audrey Laurans). Shirley Jaffe: Ohne Titel, um 1965. Centre Pompidou, Paris © ProLitteris, Zürich. Foto Centre Pompidou (Audrey Laurans). Shirley Jaffe: Ohne Titel, 1968. Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles. Foto ©Bernard Huet/tutti image.

Tags:Kunstmuseum Basel, Olga Osadtschy, Sjirley Jaffe, Pierre Bonnard, Irving Jaffe, Sam Francis, Al Held, Joan Mitchell, Jules Olitsky, Kimber Smith, Jean-Paul Riopelle, Claude Monet, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Arnold Rüdlinger, Eberhard Kornfeld, National-Versicherung, Franz Kline, Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still, Iannis Xenakis, Karheinz Stockhausen, Sophie Taeuber-Arp, Hans Arp, Henri Matisse, Frédéric Paul

Meret Oppenheim im Kunstmuseum Bern

03.02.22 15:10 Abgelegt in:

Kunst und Kultur

Meret Oppenheim wurde in Berlin-Charlottenburg als Tochter des deutschen Arztes Erich Oppenheim und seiner Schweizer Frau Eva Wenger geboren. Während des Ersten Weltkriegs lebte sie mit Ihrer Mutter, der Tochter der Malerin und Kinderbuchautorin («Joggeli söll ga Birli schüttle») Lisa Wenger (1858-1941), in Delémont. Nach dem Krieg zog die Familie nach Steinen bei Lörrach, wo Meret die Primarschule besuchte. Die Oberrealschule in Schopfheim, eine Privatschule in Zell im Wiesental, die Rudolf-Steiner-Schule in Basel, ein Mädcheninternat im Schwarzwald und die Oberschule in Lörrach waren weitere Stationen einer bewegten Schulkarriere. 1931 machte sie Schluss damit. Sie wusste, dass sie Malerin werden wollte und wandte sich in Basel dem Kreis junger Künstler um Walter Kurt Wiemken (1907-1940), Walter Bodmer (1903-1973) und Otto Abt (1903-1982) zu, die sich später zur antifaschistischen «Gruppe 33» zusammentaten. Dort befreundete sie sich mit der vier Jahre älteren, bereits Paris-erfahrenen

Zurück zur Berner Ausstellung: Ihr Titel erinnert an eines der letzten Projekte von Meret Oppenheim, die das Konzept einer ihr gewidmeten Retrospektive selbst entwickelte und 1984 in der Berner Kunsthalle auch ausführte. Beginnend 1929 und endend 1985 folgt die aktuelle Rückschau der vorgegebenen chronologischen Ordnung auf zwei Stockwerken des Museums. In ihren Werken begegnen wir einer selbstbewussten, unabhängigen Künstlerin, die sich mehr von ihren Träumen und ihrer kreativen Intuition inspirieren liess als von einem künstlerischen Programm. Die frühe Prägung durch den Surrealismus ist der rote Faden in diesem Werk, auch wenn die Künstlerin das als oberflächliche Zuschreibung empfand. So sprunghaft sie scheinbar ihren Einfällen folgte, so beständig setzte sie sich mit einigen Konstanten auseinander. Da die Schau keine Schwerpunkte setzt, müssen sie Besucherinnen und Besucher selbst entdecken. Immer wieder setzte sich Meret Oppenheim zum Beispiel mit der Sage von Genoveva auseinander. In der Ausstellung haben wir das Sujet in vier Variationen gezählt: 1939, 1942, 1956 und 1971. Die historisch nicht belegte Geschichte (nicht zu verwechseln mit der Legende von der Heiligen Genoveva von Paris) kreist um die Leiden einer Tochter eines Herzogs von Brabant und Gemahlin eines Pfalzgrafen Siegfried und spielt der Überlieferung nach um 720. Im Zentrum steht die Treue der Genoveva zu ihrem im Kriegsdienst für seinen König abwesenden Ehemann. Aus Frust über ihre Zurückweisung bezichtigte sie der Statthalter Siegfrieds des Ehebruchs mit einem Koch. Der Todesstrafe entging sie nur dank der Barmherzigkeit des Henkers. Sie musste sich in der Folge im Wald verstecken, wo sie mit ihrem kleinen Kind sechs Jahre lang in einer Höhle lebte, versorgt durch eine von der Gottesmutter gesandte Hirschkuh. Die Geschichte, mutmasslich im 14. Jahrhundert zum ersten Mal niedergeschrieben und später in mehreren Versionen erweitert und ausgeschmückt, endet mit Genovevas Befreiung durch Siegfried und die Hinrichtung des intriganten Statthalters.

1984, 14 Monate bevor sie im Basler Kantonsspital an einem Herzinfarkt starb, eröffnete sie in der Berner Kunsthalle unter dem Titel «Mon exposition» ihre selbst konzipierte Retrospektive, der, wie oben erwähnt, die aktuelle Berner Ausstellung nachgebaut ist. Um sich in der Überfülle der Werke zu orientieren, sind die Erläuterungen in der Broschüre mit den Saaltexten zu den einzelnen Räumen eine sehr gute Hilfe.

Verwendete Zitatquellen: Wenger, L. und Corgnati, M. (Hrsg.): Meret Oppenheim – Worte nicht in giftigen Buchstaben einwickeln. Das autobiografische Album «Von der Kindheit bis 1943» und unveröffentlichte Briefwechsel. Zürich 2013 (Verlag Scheidegger & Spiess).

Meyer-Toss, Christiane. (Hrsg.): Meret Oppenheim – Träume und Aufzeichnungen. Berlin 2010 (Suhrkamp Verlag).

Illustrationen: Plakat «Mon Exposition» im Kunstmuseum Bern 2021/22; Meret Oppenheim und Irène Zurkinden; Meret Oppenheim an der Vernissage ihrer Ausstellung in Duisburg 1972 (akg-images / Brigitte Hellgoth / © 2021, ProLitteris, Zürich); «Genoveva» (1971 nach einem Entwurf von 1942); Brunnen auf dem Waisenhausplatz in Bern (1983).Tags:Meret Oppenheim, Mon Exposition, Museum of Modern Art, Menil Collection Houston, Nina Zimmer, Erich Oppenheim, Eva Wenger, Lisa Wenger, Gruppe 33, Walter Kurt Wiemken, Walter Bodmer, Otto Abt, Irène Zurkinden, Alberto Giacometti, Hans Arp, Max Ernst, Patrick Waldberg, Silvia Buol, Wolfgang La Roche, Man Ray, Pablo Picasso, Dora Maar, Elsa Schiaparelli, André Breton, Edouard Manet, Leopold von Sacher Masoch, Alfred H. Barr Jr., Pontus Hultén, Moderna Museet, Genoveva von Brabant, Kunsthalle Bern

Sophie Taeuber-Arp im Kunstmuseum Basel

20.03.21 10:52 Abgelegt in:

Kunst und Kultur

In neun Räumen begegnen wir hier, meist in chronologischer Ordnung arrangiert, dem Oeuvre einer Frau, die wohl allzu lange als tüchtige und einfallsreiche Kunstgewerblerin missverstanden wurde. Dabei wird schon in den frühen Arbeiten deutlich, dass Sophie Taeuber, die von ihrer Mutter nach Kräften gefördert, an der Gewerbeschule in St. Gallen und später in München und Hamburg eine solide künstlerische Ausbildung genoss, zwischen angewandter und «freier» Kunst keinen Unterschied machte. (Es scheint, dass die Unterscheidung weniger von Künstlerinnen und Künstlern gemacht wurde und wird – man denke an Sonja Delaunay, Hannah Höch oder an Anni Albers, aber auch an Le Corbusier, an Pablo Picasso, Max Bill, Theo van Doesburg und viele andere – als vielmehr von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern und ihrem praxisfernen Schubladendenken.) Bei Sophie Taeuber-Arp trat zur ungewöhnlichen Breite von Begabungen ein starker Entdecker-Drang hinzu, der sie fortwährend Neues ausprobieren liess.

Im Sommer 1940 flohen die Arps vor den Nazi-Truppen aus Clamart. Peggy Guggenheim lud sie nach Veyrier-sur-Lac in Savoyen ein, um dort auf das Visum für die Schweiz zu warten. Nach der Ablehnung des Antrags zogen sie nach Grasse weiter. Die künstlerischen Arbeiten, die Sophie Taeuber in diesen Jahren vollendete, sind geprägt vom Material-Mangel und der Ruhelosigkeit der Emigration. Kurz vor der Besetzung Südfrankreichs durch deutsche und italienische Truppen konnten sich die Arps mit einem befristeten Visum nach Zürich absetzen. Wenige Wochen später, in der Nacht auf den 14. Januar 1943, starb Sophie Taeuber-Arp im Schlaf an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, weil im Gästezimmer in Max Bills Haus der Abzug am Holzofen geschlossen war.

Illustrationen: Sophie Taeuber-Arp mit Dada-Kopf (Scan aus dem Katalog, S. 116; Foto: Nic. Aluf (1885-1959), Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou, Paris; «Hirsch» (Marionette für König Hirsch) 1918, Museum für Gestaltung, Zürcher Hochschule der Künste, Kunstgewerbesammlung. Courtesy Umberto Romito, Ivan Suta; Aubette 200 (Entwurf für die Decke der Aubette-Bar in der Aubette, Strassburg) 1927 (Scan aus dem Katalog, S. 145, Stiftung Arp e.V., Berlin); «Dynamische Konstruktion, Durchdringung von Spiralen und Diagonalen» 1942, Foto aus der Ausstellung im Kunstmuseum Basel © Jürg Bürgi 2021.

Die umfangreiche und sehr schön gestaltete Publikation zur Ausstellung gibt es in einer englischen und einer deutschen Ausgabe: Umland, A., Krupp, W., Healy, Ch. und (für die deutsche Ausgabe) Reifert, E., Beck, C. (Hrsg. für das Museum of Modern Art, New York und das Kunstmuseum Basel): Sophie Taeuber-Arp – Gelebte Abstraktion. München 2021 (Hirmer Verlag), 352 Seiten, € 58.00/CHF 59.00.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.

Tags:Sophie Taeuber-Arp, Kunstmuseum Basel, Museum of Modern Art, Tate Modern, Eva Reifert, Anne Umland, Hans Arp, Th. van Doesburg, Max Bill, Walburga Krupp, Carlo Gozzi, Alfred Altherr, Adolf Ziegler, Georg Schmidt, Lucas Lichtenhan

Auguste Rodin und Hans Arp in der Fondation Beyeler

13.12.20 11:12 Abgelegt in:

Kunst und KulturA

uf den ersten Blick wirkt die Ankündigung einer Doppel-Retrospektive auf das Werk von Auguste Rodin (1840–1917) und Hans Arp (1886-1966) in der Fondation Beyeler in Riehen sonderbar: Was hat der Grossmeister der Bildhauerei im 19. Jahrhundert, ein französischer Nationalkünstler par excellence, mit dem elsässischen Dadaisten und poetischen Provokateur zu tun? Beim Gang durch die mit 110 Exponaten grandios ausgestattete, von Raphaël Bouvier kuratierte Ausstellung in der Fondation Beyeler in Riehen wird die Skepsis etwas aufgeweicht, das Fragezeichen aber bleibt, und unmittelbar stellt sich die Erinnerung an die Konfrontation der Werke von Constantin Brâncusi und Richard Serra ein, das uns 2011 am gleichen Ort als «gewagtes Abenteuer» erschien. Was Rodin und Arp angeht, deren Werke vom 13. Dezember 2020 bis 16. Mai 2021 zu sehen sind, können einige Fakten als Anhaltspunkte für eine künstlerische Zwiesprache dienen. Hans Arp hat Auguste Rodin als Bildhauer unzweifelhaft geschätzt. 1938 ehrte er ihn mit der «Automatischen Skulptur (Rodin gewidmet)», von der in der Ausstellung je eine Version in Gips und Granit zu sehen ist.1952 schrieb er zudem zu Rodins Ehren das Gedicht «Des échos de pérennité», das zwei Jahre später, anlässlich einer Ausstellung in der Galerie von Curt Valentin in New York, unter dem Titel «Rodin» publiziert wurde. Des Weiteren ist die Vermutung berechtigt, dass sich Arp, nachdem er 1906 als Student in Weimar im grossherzoglichen Museum die Ausstellung von erotischen Zeichnungen Rodins gesehen hatte, zu eigenen Arbeiten inspirieren liess. Und sonst? Auf dem Parcours durch die Säle fällt zuerst auf, dass die Exponate auf Sockeln stehen, so dass sie auf Augenhöhe betrachtet werden können. Und den einzelnen Werken ist viel Raum gegeben. Wer hofft, augenblicklich Verwandtschaften oder gar Ähnlichkeiten der Skulpturen aus dem letzten Viertel des 19. und jenen aus der frühen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu entdecken, wird enttäuscht sein. Ein zweiter Blick offenbart handwerkliche (der gekonnte Umgang mit Gips) und thematische (die Auseinandersetzung mit dem Torso) Affinitäten. Unsere Skepsis gegenüber der Behauptung einer Art künstlerischer Seelenverwandtschaft zwischen Rodin und Arp vermögen sie allerdings nicht aufzuheben. Aber angesichts der grossartigen doppelten Werkschau spielt das keine Rolle.

Zur Ausstellung erschien eine umfangreiche, typografisch eigenwillig gestaltete Publikation mit Texten von Astrid von Asten, Raphaël Bouvier, Catherine Chevillot, Lilien Felder, Tessa Paneth-Pollak und Jana Teuscher in einer deutschen und einer englischen Version.

Raphaël Bouvier (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Rodin Arp. Riehen/Berlin (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag) 2020, 200 Seiten, CHF 67.00/€ 58.00.

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.

Illustration: Hans Arp «Ptolemäus III» (1961)/Auguste Rodin «Le Penseur» (1903/!966). (Bild aus der Ausstellung, © Jürg Bürgi, 2020).Tags:Auguste Rodin, Hans Arp, Fondation Beyeler, Raphaël Bouvier, Astrid von Asten, Catherine Chevillot, Lilien Felder, Tessa Paneth-Pollak, Jana Teuscher